【この記事でわかること】

- ストレッチがリンパの流れを良くする科学的な仕組み

- 研究で明らかになったストレッチによるリンパ促進の効果

- 自宅でできるむくみ改善ストレッチ4選(首・肩・脚・胸)

夕方になると脚がパンパン、朝起きても顔がむくんでいる…。そんな悩みを感じる人は多いですよね。

むくみは「リンパの流れ」が滞ることで起こりますが、実はストレッチにはリンパの循環を促す科学的な効果があることがわかっています。

この記事では、

- ストレッチがリンパの流れを助ける科学的理由

- むくみを解消させるリンパストレッチ

を紹介します。

ストレッチがリンパの流れを良くする科学的な理由

リンパ液は、血液と違って「心臓のようなポンプ」を持ちません。そのため、筋肉の動き・呼吸・姿勢といった外的な力によって流れています。

ストレッチは、筋肉や関節をやさしく動かすことで、リンパの流れをサポートする働きがあります。

① 筋肉の動きがリンパのポンプを助ける

筋肉を伸ばしたり縮めたりすることで、その周囲のリンパ管が圧迫されてリンパ液が流れやすくなります。

これを「筋ポンプ作用」と呼びます。

ふくらはぎや太ももなど大きな筋肉を動かすストレッチは特に効果的です。

長時間のデスクワークや立ち仕事では筋ポンプが働きにくく、リンパが滞りやすくなります。こまめにストレッチを挟むだけで、下半身のむくみを防ぐ効果があります。

② 組織の伸張刺激がリンパ管の拍動を促す

2013年のKojimaらの研究(Microvascular Research)では、筋肉や皮膚を軽く伸ばすことで、リンパ管の拍動頻度が上昇することが報告されました(リンパ管の拍動頻度とは、リンパ液を送り出すためにリンパ管がギュッと縮む回数のこと)。

つまり、ストレッチは筋肉を動かすだけでなく、リンパ管そのものの働きを活性化する刺激になるということです。

リンパ管は“自動的に動くミニポンプ”。外からの伸張刺激で活動が高まると、リンパ流のスピードが一時的に上がるとされています。

③ 呼吸とストレッチの連動で全身循環を整える

深呼吸をしながらストレッチを行うと、胸やお腹の圧がゆるやかに変化し、血流とリンパの還流を促します。

特に、胸を開くストレッチや上半身のねじり動作は、上半身リンパの出口である「鎖骨下リンパ管」を開き、全身の巡りを助けます。

ストレッチ中は呼吸を止めないように。「吐きながら伸ばす」と副交感神経が優位になり、体の緊張も和らぎます。

④ 科学的研究でも確認されたリンパ流促進効果

いくつかの研究では、ストレッチ後にリンパや血流が増加することが報告されています。

- Dai et al., 2018(J Physiol Sci):軽いストレッチで末梢血流とリンパ還流が上昇

- Takeda et al., 2020(Lymphatic Research and Biology):下肢ストレッチ後、リンパ流量が増加

- Yamamoto et al., 2017(J Appl Physiol):ストレッチで副交感神経優位が高まり、毛細リンパ流が安定

これらの結果から、ストレッチは単なる「柔軟体操」ではなく、循環系を整える科学的アプローチであることがわかります。

ストレッチ+深呼吸は、「血流・リンパ・自律神経」を同時に整える最も簡単なセルフケアです。

10種類のリンパストレッチ

ここからはリンパの流れを改善する「10種類のリンパストレッチ」を紹介します。

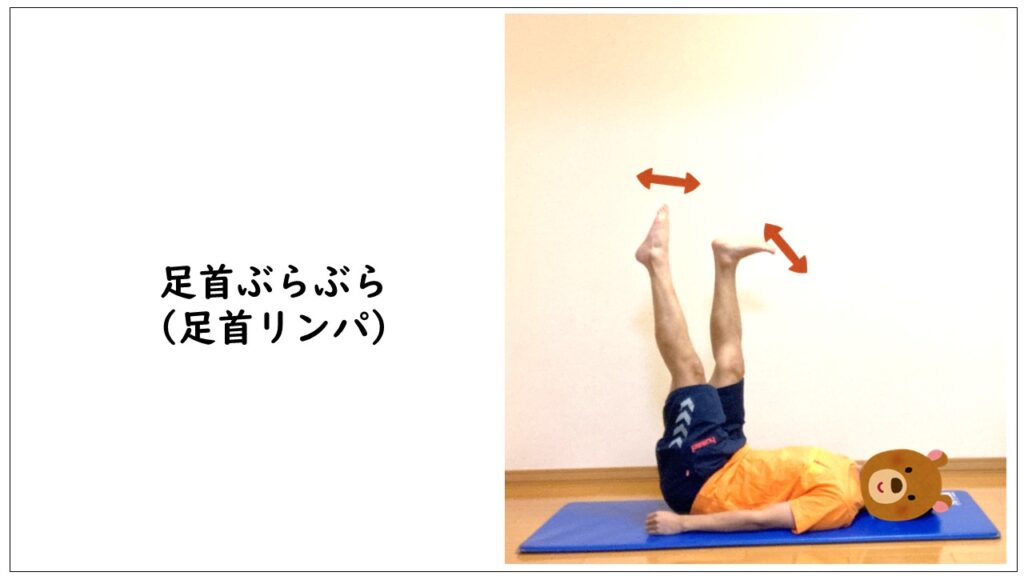

足ぶらぶら(足首リンパ)

- 仰向けになり、両足を真上に挙げる。

- 左右の足首をそれぞれ縦に大きく動かす。

足首のリンパの流れが改善されると足首やふくらはぎのむくみ、疲労感を解消することができます。

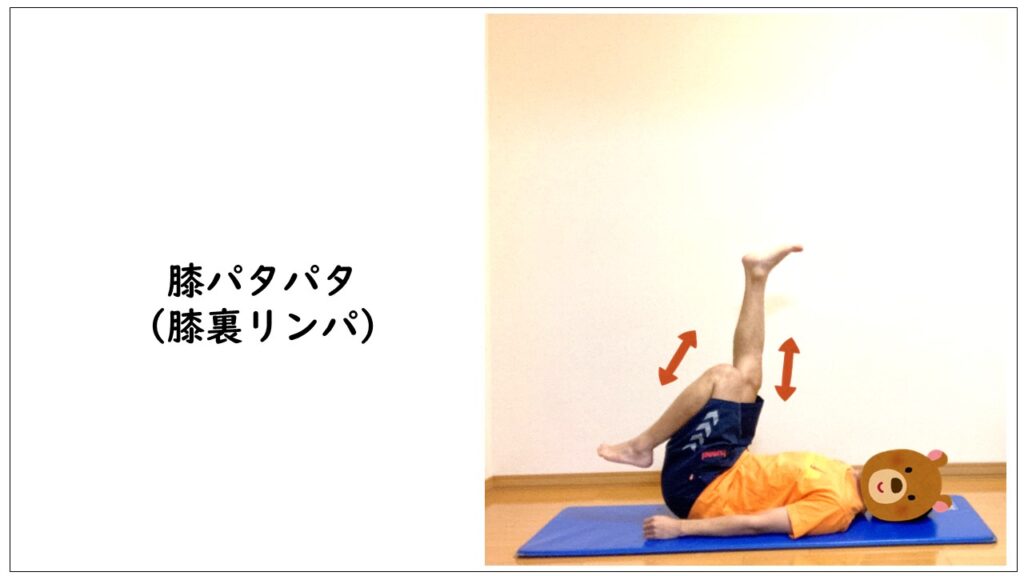

膝パタパタ(膝裏リンパ)

- 両脚を真上に挙げる。

- 左右の膝をそれぞれ曲げ伸ばしする。

膝裏リンパの流れが改善すると、足のむくみ、指先の冷え、足の疲労感を解消することができます。

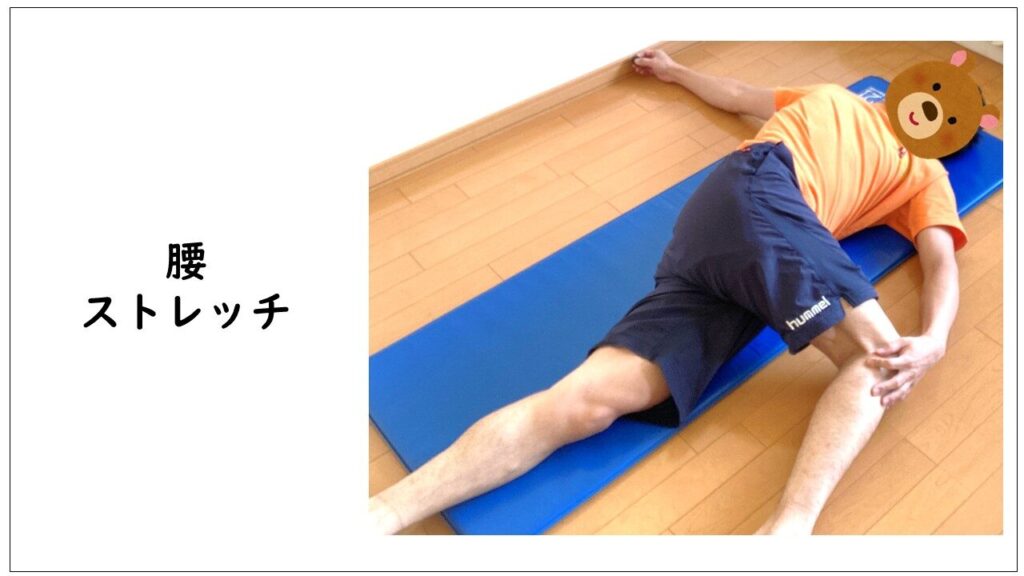

腰ひねり(腰リンパ)

- 仰向けの状態から始める。

- 片脚を上げ、上げた脚と左右反対の手で上げた方の膝を掴む。

- 膝を掴んだまま、手に軽く力を入れて膝を床に近づける。

- 左右それぞれ行う。

腰の周辺には多くのリンパ節が集中しており、これらのリンパ節は下半身から回収された老廃物を処理する重要な役割を担っています。

肩と膝を床に近づける

このストレッチは肩と膝の床に近づける加減で強度を調節できます。肩と膝を床に近づける程、ストレッチが強くなります。

肩を床につけた状態で、膝の床に近づける具合でストレッチの強さを調整しましょう。

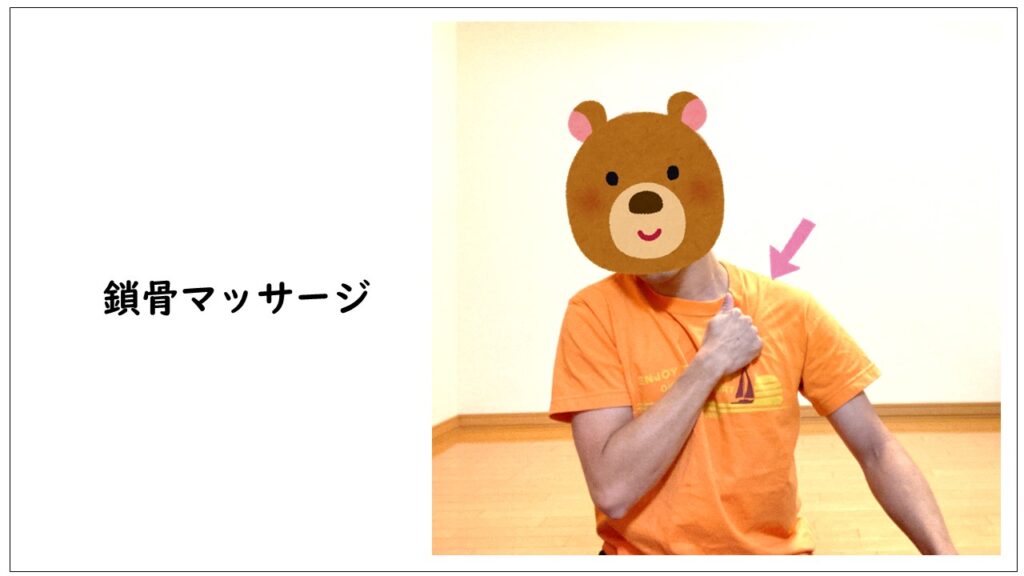

鎖骨マッサージ

- 手をグーにして、鎖骨の下にあてる。

- グーにした手で鎖骨の下の筋肉をぐりぐり押す。

- 身体の中央から外側に向かって、マッサージする箇所を少しずつ変えて行う。

- 左右それぞれ行う。

鎖骨にはリンパ節が多く存在し、全身のリンパの流れの最終地点です。鎖骨リンパの流れが改善すると肩こりや冷えが改善されます。

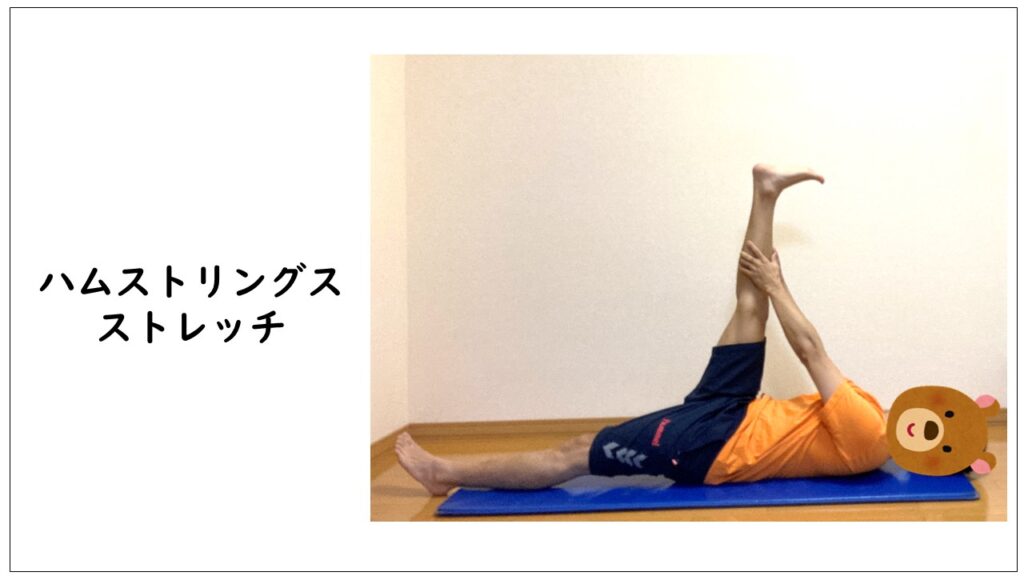

ハムストリングス ストレッチ

- 仰向けになり、ストレッチしたい方の足を真上に挙げる。

- 挙げた足の膝下、または太ももの裏を両手で掴み。

- 両手で挙げた脚を顔の方に引き寄せる。

- 余裕があれば、挙げた足のつま先を顔の方に向ける。

- 左右それぞれ行う。

ハムストリングスは身体の中で大きな筋肉の一つです。大きな筋肉が動くことでリンパの流れがスムーズになります。

大腿四頭筋 ストレッチ

- ストレッチしたい方の足を上にして、横向きになる。

- 上の足の膝を曲げ、つま先や足首を掴む。

- かかとをお尻に近づけて、ストレッチの強度を強くする。

- 左右反対も同様に行う。

大腿四頭筋は身体の中でも大きな筋肉です。大きな筋肉である大腿四頭筋が動くことでリンパの流れが促進されます。

脚がひらかないように注意する

脚が開かないよう注意しましょう。

脚がひらいてしまうと太ももの筋肉全体をストレッチすることができません。そのため、脚をとじてストレッチを行いましょう。

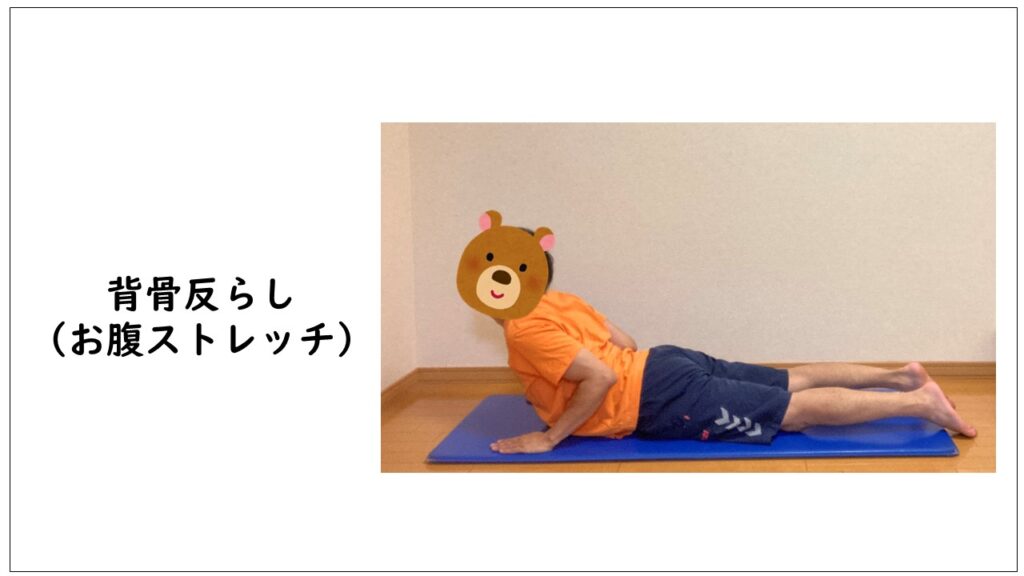

背骨反らし

- うつ伏せの状態で、胸の横に両手をつく。

- 上体を反らし、目線は斜め上に向ける。

背中やお腹のリンパの流れが改善することで、むくみ、慢性的な疲労感、免疫力の低下、肌荒れ、背中のこりなどを改善できます。

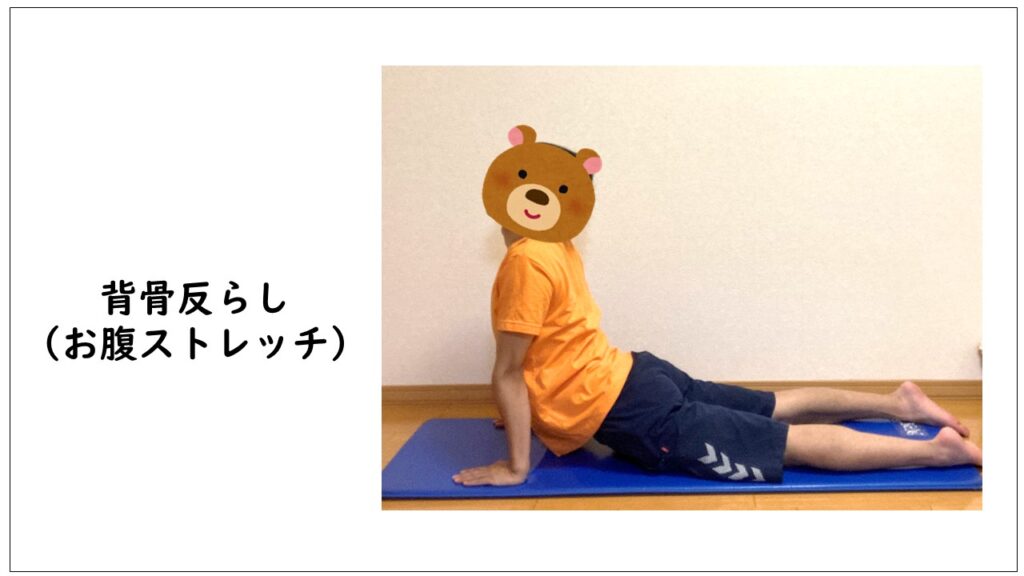

ストレッチの強度を高める方法

上記のではお腹の伸びや背中の反りが物足りない場合は、ストレッチ強度を高くしましょう。

- うつ伏せの状態で、肩の横に両手をつく。

- 上体を反らし、目線は斜め上に向ける。

- 肩の真下に手首がくるように、手首の位置を調整する。

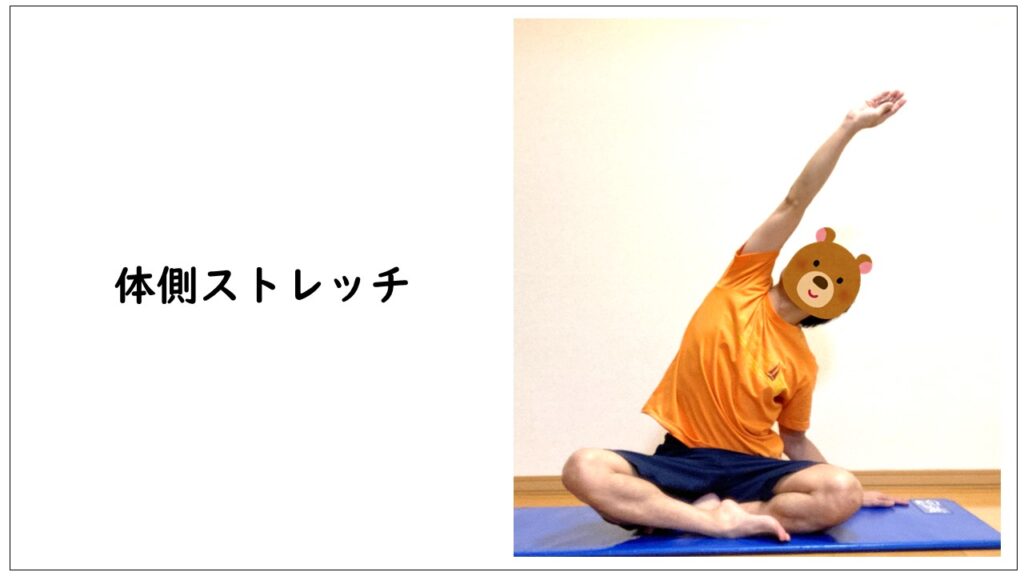

体側 ストレッチ

- あぐらの状態で片手を挙げ、もう一方の手を斜め後ろ、床につく。

- 挙げた手を斜め上に伸ばし、体側の伸びを感じる。

- 左右それぞれ行う。

脇のリンパの流れが良くなると、手のむくみやの改善や免疫機能の改善効果があります。

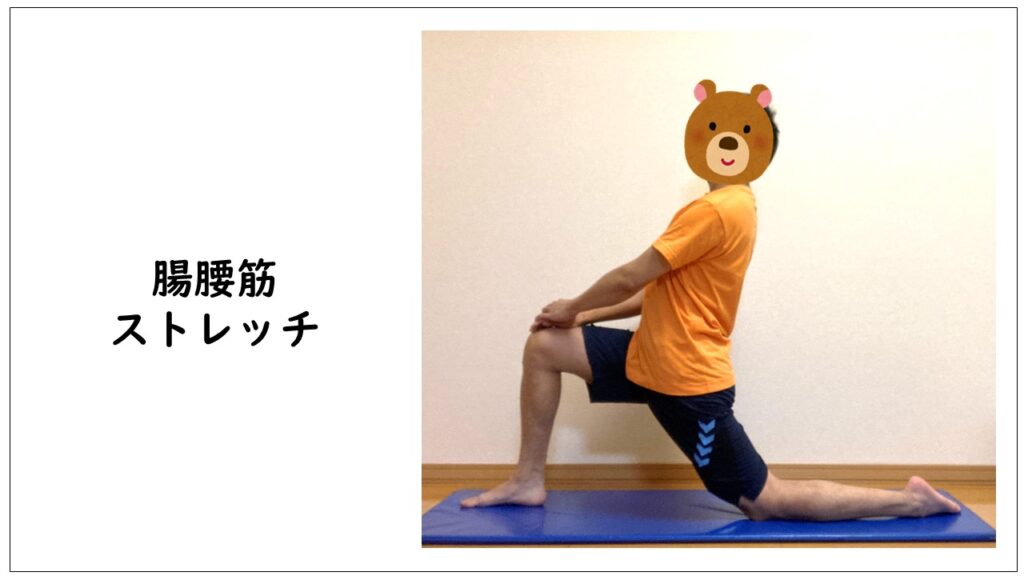

腸腰筋 ストレッチ

- 足を前後にひらき、前足は膝を立てる。

- 後ろに伸ばした足は、できるだけ後ろに引く。

- 上半身を起こし、後ろに伸ばした方の足の付け根がストレッチされているのを感じる。

- 上半身を後ろに傾け、ストレッチの強さを調整する。

- 左右それぞれ行う。

股関節の周辺には大きなリンパ節が集まっており、リンパの流れを良くすることで、むくみや疲労の解消に効果があります

腰は反らない

上半身を後ろに倒すことを意識すると、どうしても腰が反りやすくなります。腰は反らずに、胸を後ろに倒す意識で行いましょう。

腸腰筋のストレッチは上半身を後ろに傾けることがポイントです。足の付け根から上半身を後ろに倒す意識で行いましょう。

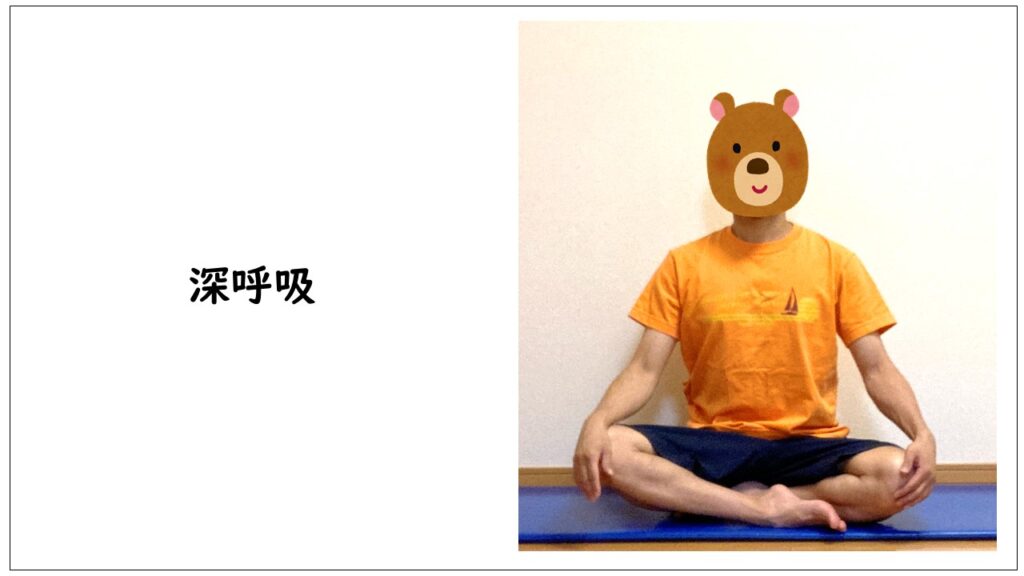

深呼吸

- あぐらの姿勢で座る。

- 鼻から息を吸って、鼻から吐く(鼻呼吸)。

- 呼吸を少しずつ深くしていく。

深呼吸はリンパの流れを良くする効果があります。リンパは呼吸や筋肉の動きによって流れており、深呼吸をすることでリンパ本幹の流れが良くなります。

背筋を伸ばす

深呼吸は背筋を伸ばして行いましょう。背筋を伸ばすことで胸腔が広がり、より多くの空気を肺に取り込むことができるからです。

また、背筋を伸ばして深呼吸を行うことで下記のメリットもあります。

- 横隔膜の動きの改善

- 自律神経が整う

- 脳への血流促進

- 集中力の向上

- リラックス効果

リンパストレッチの効果を高めるコツ

朝・夜に習慣化する

- 朝のストレッチ → 夜にたまった老廃物を流し、体がスッキリ

- 夜のストレッチ → 一日の疲れとむくみをリセットし、睡眠の質UP

1日2回、各5分ずつでもOK!「続けること」がむくみ体質改善のカギです。

リラックスがリンパの流れを促す

- 深呼吸を意識する

- 照明や音楽でリラックスした環境を作る

- 無理に伸ばさず、「気持ちいい」範囲で行う

ストレッチで副交感神経が優位になると、筋肉がゆるみやすくなり、リンパの流れもさらにスムーズに。

深い呼吸を意識したヨガはリンパの流れの改善に効果的!心も身体もリフレッシュできるのでおすすめです。

動画で一緒に!むくみ改善ストレッチ

文章で読んでもピンと来ない方は、ぜひ動画で一緒に動いてみましょう。私のYouTubeチャンネルでは、全身のリンパを流すむくみ改善ストレッチを紹介しています。

寝る前やお風呂上がりに行うと、翌朝の脚の軽さを実感できます。

まとめ|ストレッチでリンパを流してむくみ知らずの体へ

ストレッチは、筋肉を伸ばすだけでなく、リンパや血液の流れを整える“体の循環リセット”です。

科学的にも、リンパの拍動促進や血流改善、自律神経の安定に効果が報告されています。毎日数分のストレッチでも、むくみが軽くなり、体がポカポカしてきます。

無理なく、続けられる範囲で習慣化していきましょう。

参考文献

- Yamamoto, K. et al. (2017). Journal of Applied Physiology.

- Dai, M. et al. (2018). Journal of Physiological Sciences.

- Kojima, T. et al. (2013). Microvascular Research.

- Takeda, Y. et al. (2020). Lymphatic Research and Biology.

コメント