【この記事でわかること】

- 科学的に睡眠の質を高める方法10選

- 寝る前・日中・夜間の過ごし方で眠りを改善するコツ

- 運動・呼吸・食事・思考の習慣で“快眠体質”をつくる方法

「寝ても疲れが取れない」「夜中に目が覚めてしまう」

そんな人は、“睡眠の長さ”ではなく“睡眠の質”が下がっているのかもしれません。

近年の研究では、ストレスや光、体温、食事のリズムが眠りに大きく影響することが明らかになっています。

本記事では、科学的に効果が証明された睡眠の質を高める10の方法を紹介します。

どれも今日から実践できる、自然な眠りと朝のスッキリ感を取り戻す習慣です。

科学が認めた睡眠の質を高める10の方法

① 寝る前のストレッチで自律神経を整える

日中のストレスや姿勢の崩れにより、筋肉は常に軽い緊張状態にあります。この緊張が続くと交感神経が優位になり、体が「眠る準備」に入れません。

寝る前のストレッチは筋肉の張りを和らげ、体温をわずかに上げてから下げる自然な体温変化を生み出し、副交感神経を優位にして“眠れるスイッチ”を入れる役割を果たします。

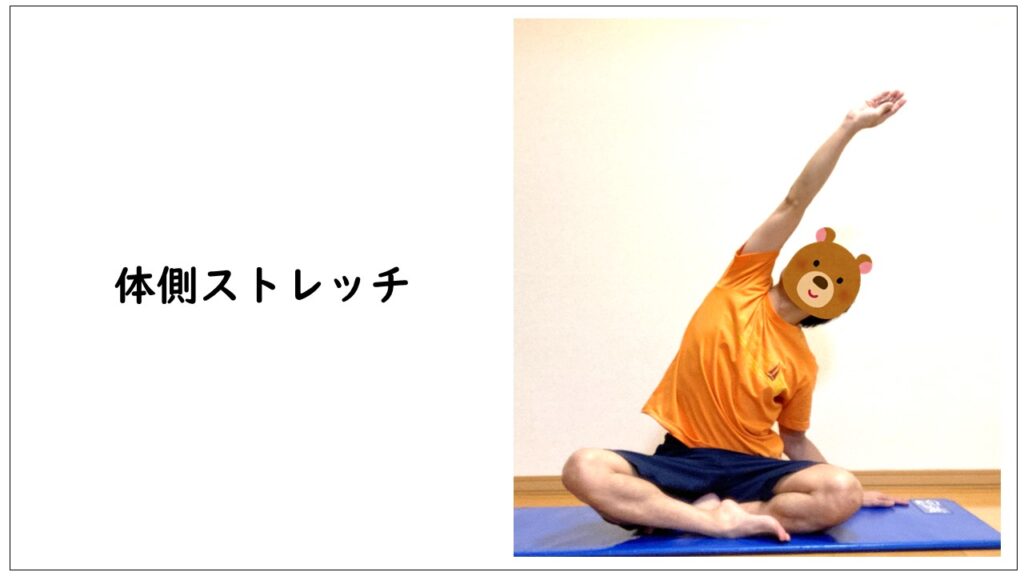

体側ストレッチ

- 床に座り、右手を床につき左手を頭の上に伸ばす。

- 息を吐きながら右側へ体を倒し、体の左側面を伸ばす。

- ゆっくり3〜5回呼吸しながらキープし、反対側も同様に。

肋間筋(肋骨の間の筋肉)がゆるむことで呼吸が深くなり、眠りに入りやすくなります。

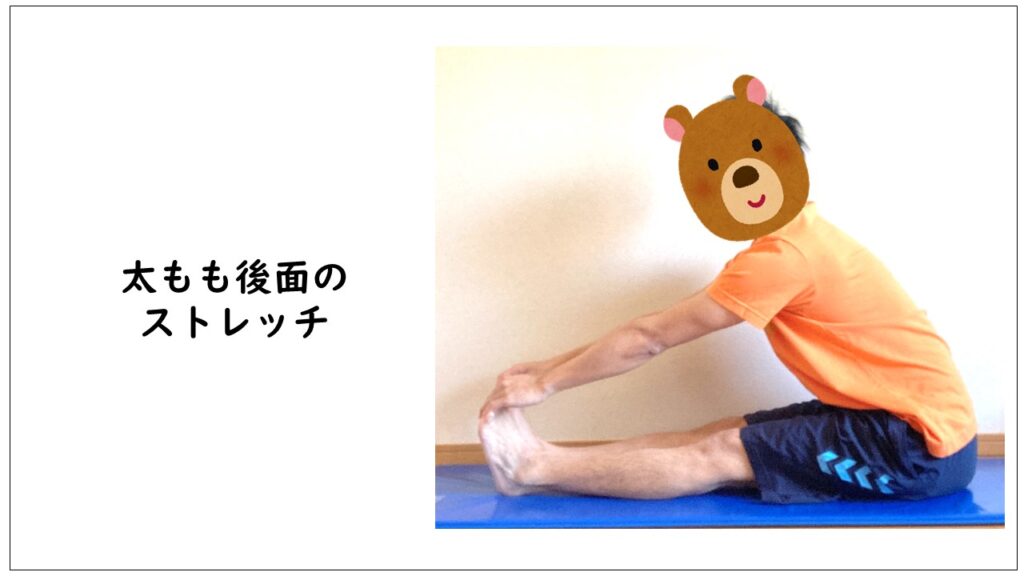

太もも後面ストレッチ

- 床に座り、両脚を伸ばす。

- 背中を丸めず、息を吐きながら上体を前に倒す。

- 太ももの裏が気持ちよく伸びる位置で30秒キープ。

太もも裏を伸ばすと骨盤が整い、寝姿勢が楽になります。

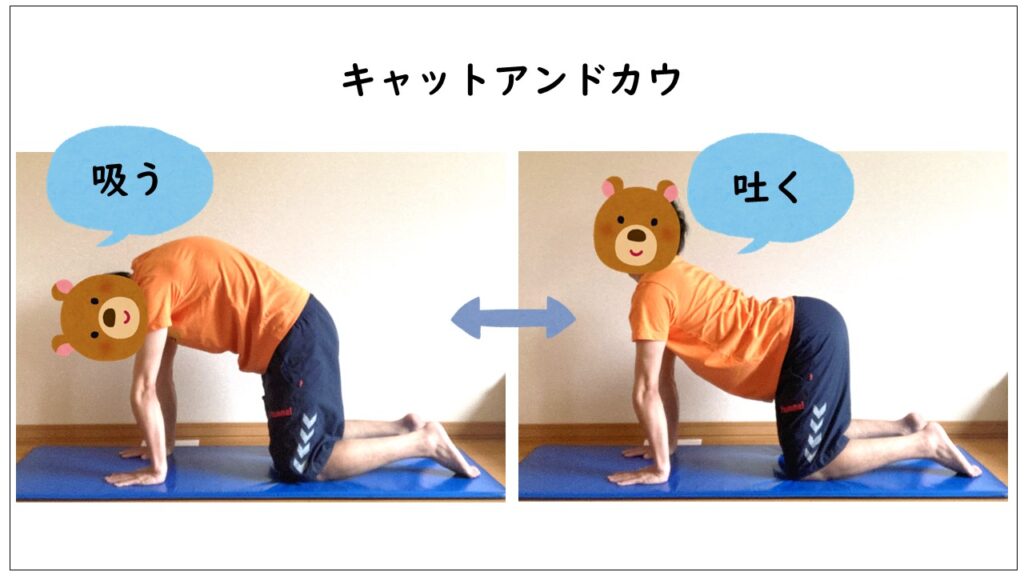

背中のストレッチ(キャット&カウ)

- 四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸める。

- 息を吸いながら背中を反らせて胸を開く。

- ゆっくり呼吸に合わせて5〜10回繰り返す。

背骨まわりの緊張をほぐすと副交感神経が活性化し、“眠りのスイッチ”が入りやすくなります。

② 就寝90分前の入浴(40℃×15分)で深部体温をコントロールする

人の体は眠る直前に「深部体温が下がる」と自然な眠気が強まります。

入浴によっていったん体温を上げてから、時間をかけて下げることでこのリズムを作り出すことができます。

また、入浴中の水圧が血流を促し、筋肉の疲労物質(乳酸)を除去するため、体も脳も“リセット”されやすくなるのです。

睡眠の質を高める入浴のポイント

- お湯の温度は40℃前後。

- 15分間肩までつかる。

- 入浴後は90分ほど空けて就寝。

42℃以上の熱い湯は交感神経を刺激し、かえって眠りを妨げます。

夕方の筋トレは体温を上げて睡眠の質を高めるます!詳しくは下記の記事で!

③ 日中の有酸素運動で深い眠りを促す

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、体温・脳温を一時的に上昇させ、その後の下降時に深部睡眠(ノンレム睡眠)の割合を増やすことが研究で示されています。

また、運動によって分泌されるマイオカインやセロトニンがメラトニン合成を促し、「日中の活動」と「夜の眠り」のリズムを強化する効果があります。

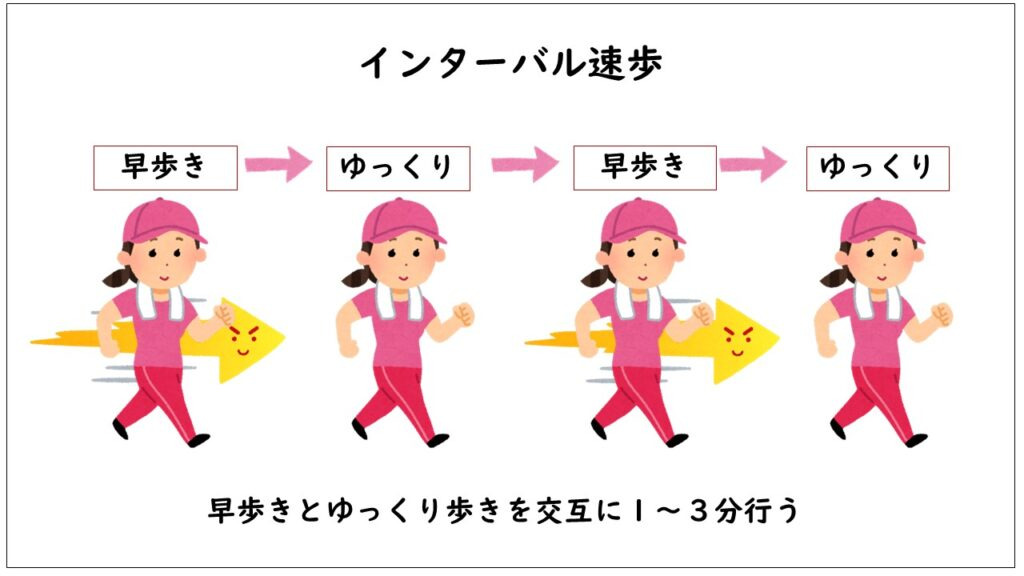

インターバル速歩

- やや速めのペースで3分歩く → ゆっくり3分歩く。

- これを5セット(約30分)行う。

- 週4日以上を目安に。

心拍数を軽く上げる程度が理想。夜のリラックスホルモン分泌が高まります。

インターバル速歩の詳しい方法は下記の記事で紹介しています!

スロージョギング

- 会話できる程度のゆっくりペースで10〜20分走る。

- 歩幅は小さく、指の付け根で着地する。

- 夕方(16〜18時)がベストタイミング。

「息が弾むけど笑えるくらい」が最適。リズミカルな動作が自律神経を整えます。

スロージョギングの詳しい方法は下記の記事で紹介しています!

④ 朝の光を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体は「約24.2時間」の体内時計を持っており、毎日少しずつズレています。朝の光を浴びると、網膜から脳の視交叉上核に信号が届き、体内時計がリセット。

これにより、メラトニンの分泌が夜にしっかり起こり、「寝つきが良い1日リズム」が整います。

朝日を浴びる際のポイント

- 起きたらすぐにカーテンをあける。

- 起床後30分以内に10〜15分、屋外または窓際で太陽光を浴びる。

曇りの日でも外の明るさは室内の10倍以上。毎日続けることが大切です。

朝日を浴びることは心の健康にも良い影響を与えることが認められています。詳しくは下記の記事へ!

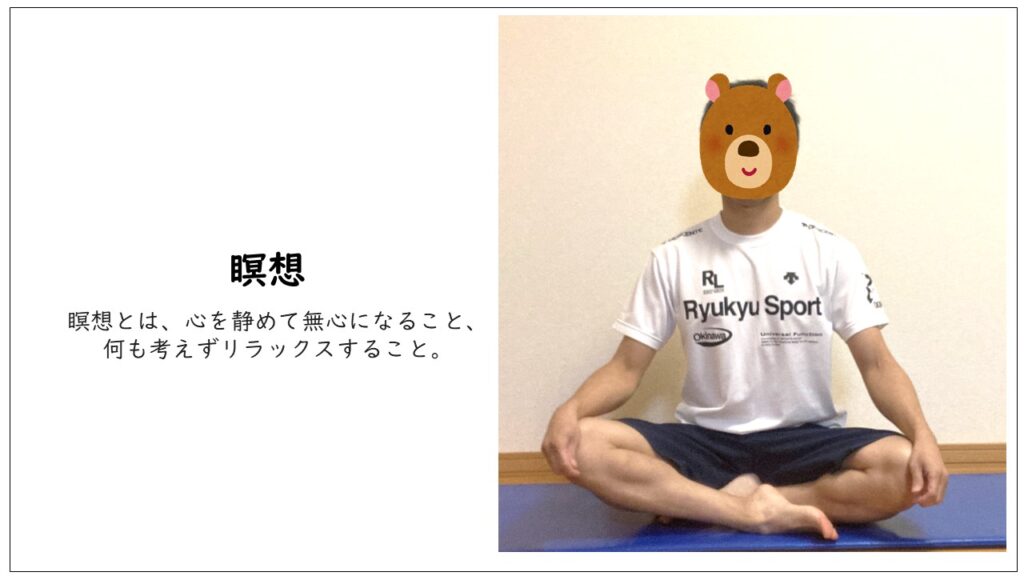

⑤瞑想で脳をリラックスモードに切り替える

瞑想は「今この瞬間」に意識を向けることで、脳の過剰な思考活動を静めます。

特に寝る前の瞑想は、ストレスホルモンであるコルチゾールを下げ、心拍数や血圧を安定させて“眠れる脳”の状態をつくることが研究で確認されています。

さらに、瞑想中の鼻呼吸が副交感神経を刺激し、体温・心拍数・呼吸数を穏やかに整えることで自然な入眠を促します。

脳波的にもα波~θ波への移行が見られ、深いリラクゼーションと入眠の橋渡しになるのです。

瞑想のポイント

- 寝る10〜15分前に静かな環境で椅子またはベッドに座る。

- 背筋を軽く伸ばし、肩の力を抜く。

- 鼻から4秒かけて息を吸い、6秒かけてゆっくり吐く。

- 呼吸の感覚に意識を集中し、他の考えが浮かんでも追わずに手放す。

- 5〜10分ほど続ける。

吐く息を少し長めにするのがコツ。自律神経が自然に整います。「寝るためにやる」と思うより、“頭を休ませる時間”と捉えると効果的です。

瞑想は心臓病を予防する効果も認められています。詳しくは下記の記事へ!

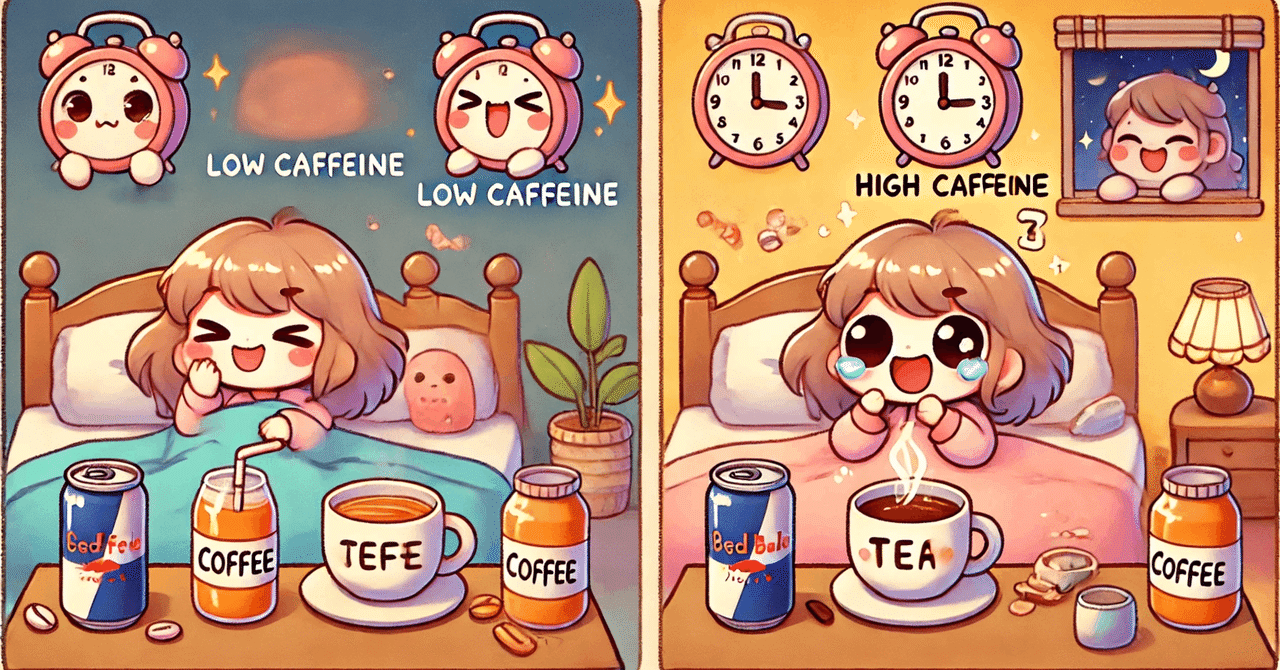

⑥ カフェイン・アルコールの摂取タイミングを調整する

フェインはアデノシン受容体をブロックし、脳の“眠気信号”を遮断します。一方アルコールは入眠を早める反面、睡眠後半に交感神経を刺激して中途覚醒を増やします。

つまり、どちらも「眠りの深さ」を阻害する要因となるため、摂取タイミングが重要です。

カフェイン摂取のポイント

- コーヒー・紅茶は就寝6時間前まで。

- アルコールは寝る3時間前までに控える。

「寝酒」は一時的に眠くなるものの、レム睡眠を減らして疲労回復を妨げます。

下記の記事では「カフェインが睡眠のどのくらい影響を与えるのか」をより詳しく紹介しています。

⑦ 寝室環境を最適化する(温度・照明・音・香り)

眠りの質は環境刺激の少なさに大きく左右されます。

理想的な睡眠環境(室温20℃前後・暗く静かな空間)では体温と脳温が適切に下がり、深い眠りが長く続きやすくなります。

また、香り刺激(ラベンダーやベルガモット)は嗅覚から直接大脳辺縁系に作用し、ストレスホルモンの分泌を抑えて自然なリラックスを誘発します。

寝室環境を最適化するポイント

- 室温20℃前後、湿度50〜60%。

- 香りはラベンダー・カモミールがおすすめ。

- 耳栓やアイマスクで刺激を減らす。

寝具は吸湿・放湿性の高い綿やリネンが◎。寝返りが打ちやすく体温調整がスムーズに。

⑧ 日中のブルーライトと自然光のバランスを整える

ブルーライトは“昼間の光”として脳を覚醒させる波長。

昼間に適度に浴びれば体内時計の維持に役立ちますが、夜に浴びるとメラトニンが抑制され入眠が遅れます。したがって、昼は積極的に明るい光を、夜は温かい光に切り替えることがポイントです。

ブルーライトから身を守る方法

- 昼間15分以上屋外に出る。

- 夜はスマホのナイトモード・画面の明るさを抑える。

昼に太陽光を浴びるほど、夜のメラトニン分泌が高まる傾向があります。

スマホを使い過ぎると「首が前出てる姿勢」となります。この姿勢は肩こりや目の疲れを引き起こします。「首が前に出てる姿勢」は下記の記事で紹介しているストレッチで解消しましょう!

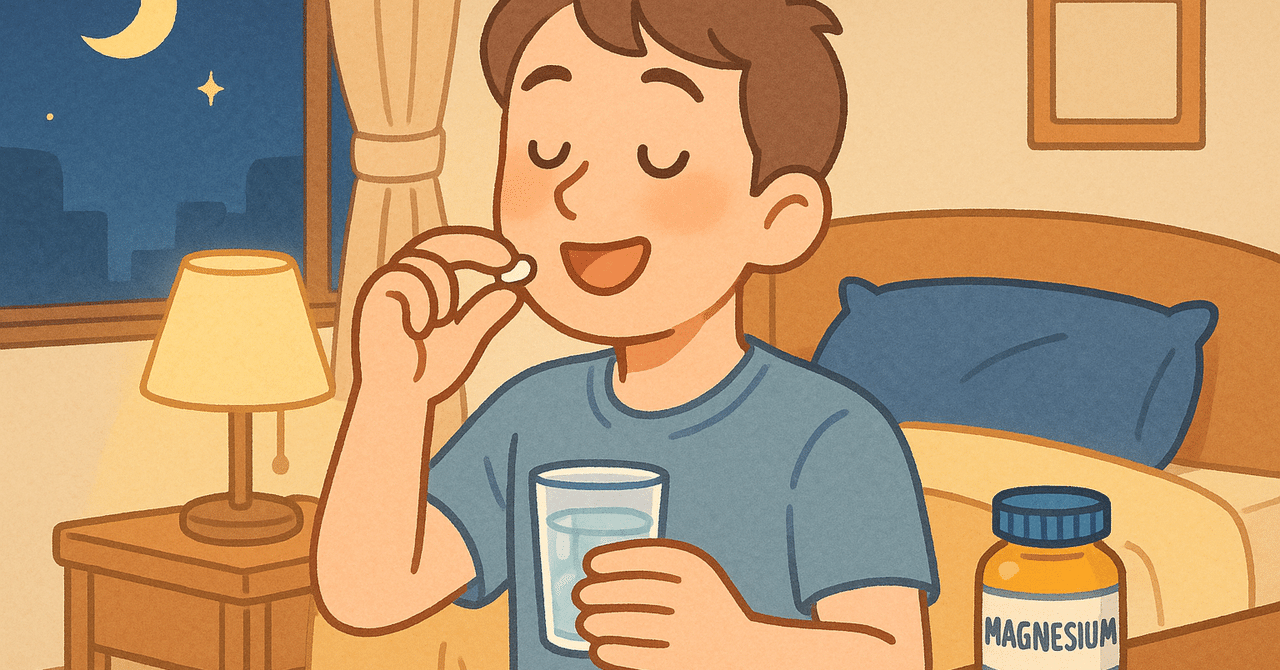

⑨ マグネシウムを摂って神経と筋肉をリラックスさせる

マグネシウムは“リラックスのミネラル”と呼ばれ、神経伝達や筋肉の弛緩に欠かせない重要な栄養素です。

脳内では、マグネシウムが神経興奮を抑えるGABA(γ-アミノ酪酸)の作用を助け、ストレスホルモンの過剰分泌を防ぎます。

また、カルシウムの流入を制御することで筋肉の緊張を緩め、“体がゆるむ感覚”をもたらします。

マグネシウム摂取のポイント

- 摂取のタイミング:夕食時または就寝1〜2時間前に摂る。

- 豊富な食品: 豆腐、ナッツ類(アーモンド・カシューナッツ)、海藻、玄米、ほうれん草 など。

- 飲み物で補う場合: 「マグネシウム入りミネラルウォーター」や「にがり」を数滴加えるのも効果的。

寝つきの悪さとマグネシウムは関係しています。詳しくは下記の記事で!

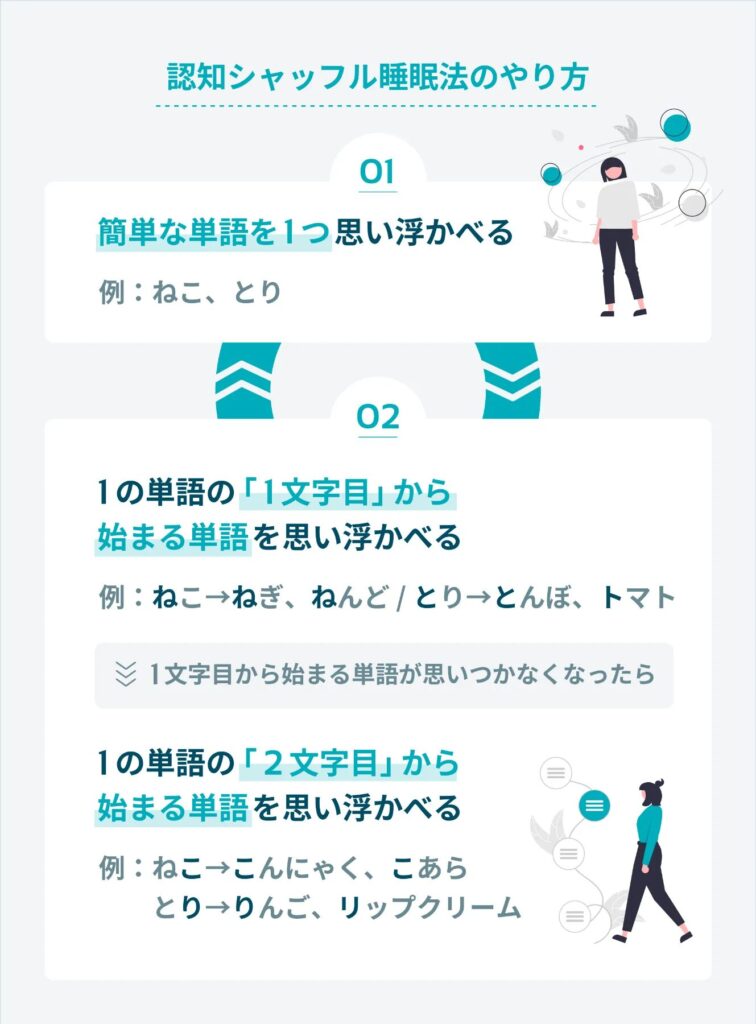

⑩ 認知的シャッフルで“考えすぎ脳”をオフにする

眠れない原因の多くは「思考の暴走」による前頭前野の過剰活動。

「認知的シャッフル」では、脈絡のない単語を順に思い浮かべることで論理的思考を強制的に停止させ、

脳を“退屈で安全な状態”に戻して自然な眠気を誘発します。

認知的シャッフルの方法

- ベッドでリラックスして目を閉じる。

- 「りんご→雲→時計→犬→川」など、意味のない単語を順にイメージ。

- 約5分続ける。

この方法を応用したアプリ「mySleepButton®」でも、入眠時間短縮が報告されています。

動画で睡眠の質を高める!寝る前ストレッチで快眠を実現!

睡眠の質を上げるには、心と体を「眠れるモード」に切り替えることが大切です。

私のYouTubeチャンネルでは、寝る前7分でできる「睡眠の質爆上がり ぐっすり眠れるストレッチ」を紹介しています。

睡眠の質を高めるのはもちろん、疲労回復にも効果的です。

まとめ|睡眠の質を高めるポイントは体・心・環境

睡眠の質は、努力ではなく「習慣のデザイン」で決まります。体・心・環境を整えれば、眠りは自然に深くなります。

今日紹介した10の方法から、まず一つを選んで実践してみてください。“朝の目覚めが変わる”その瞬間を、あなたの体で感じましょう。

参考文献

- Beaudoin L., Cognitive Science Lab, 2014–2021

- Okamoto-Mizuno K. et al., J Physiol Anthropol, 2012

- Kredlow MA. et al., J Behav Med, 2015

- Zeitzer JM. et al., Sleep Med Rev, 2020

- Ong JC. et al., Sleep, 2019

- Afaghi A. et al., Am J Clin Nutr, 2007

- PMC11004792, 2023

コメント