【この記事でわかること】

- 科学的根拠のある「肩こりに効くストレッチ」10選

- ストレッチが肩こりを改善する理由

- 効果を最大化するための実践ポイント

「肩こりに効くストレッチ」と検索すると、数えきれないほどの方法が見つかります。けれど、どれが“本当に効果のある方法”なのか、迷ったことはありませんか?

実は、理学療法や運動生理学の研究では、筋電図(EMG)や血流測定などのデータを使って効果が確認されたストレッチが存在します。

この記事では、その中から科学的に効果が実証された10種類の肩こりストレッチを紹介。

なぜ効くのか、どのように行えばいいのかをわかりやすく解説します。

科学的に認められた肩こりストレッチ10選

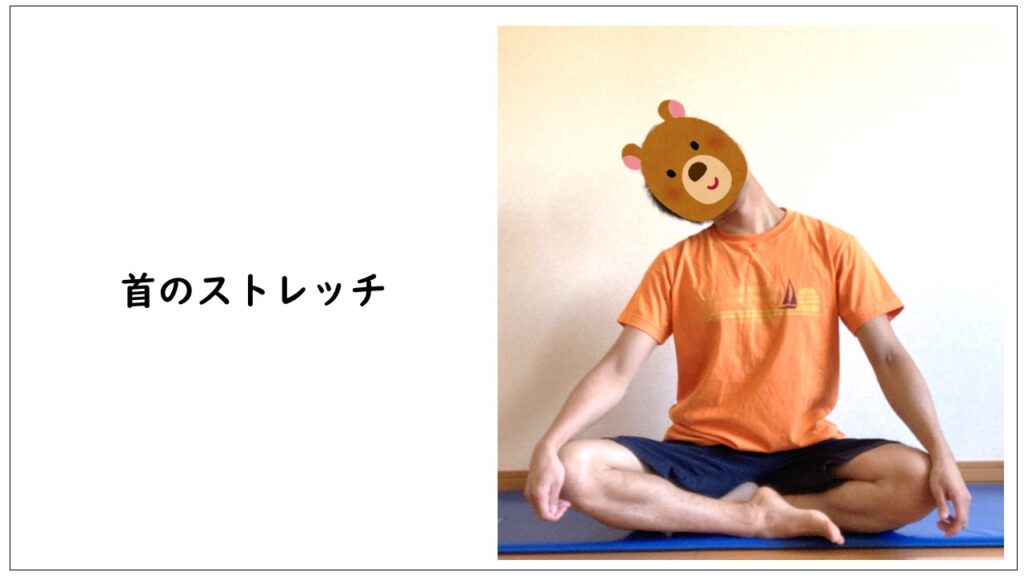

① 首の側面(上部僧帽筋ストレッチ)

首の横〜肩の付け根を伸ばす基本ストレッチ。筋緊張を緩め、血流を改善して肩の重だるさを軽減します。研究では、20秒のストレッチで筋活動が有意に低下することが確認されています(Ylinen et al., 2003)。

- 背筋を伸ばして座る。

- 頭をゆっくり右に倒す。

- 反対側の肩が上がらないよう注意。

- 20〜30秒キープし、左右2回ずつ。

伸ばす側の肩を軽く押さえると、効果が高まります。

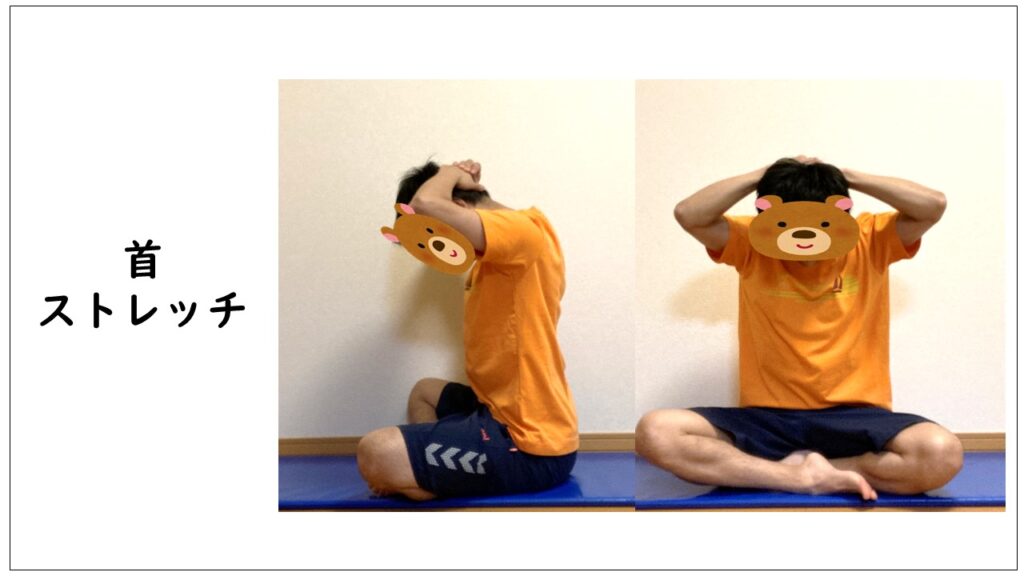

② 首の後面(頭を前に倒すストレッチ)

長時間のデスクワークやスマホ操作で、首の後ろ(後頭部〜肩上部)の筋肉は常に緊張しています。このストレッチは、後頭下筋群や僧帽筋上部の緊張をやわらげ、首の血流を改善する効果が報告されています。

研究でも、頸部ストレッチにより筋の柔軟性向上と痛みの軽減が確認されています(Park et al., Appl Sci, 2025)。

- 背筋を伸ばして座る(または立つ)。

- あごを軽く引き、頭をゆっくり前に倒す。

- 両手を後頭部に軽く添え、重さをかけすぎないよう注意。

- 首の後ろ側に伸びを感じたら、20〜30秒キープ。

- ゆっくり頭を戻し、2〜3回繰り返す。

背中を丸めずに「首だけを前に倒す」と、後頭部から肩上部まで気持ちよく伸ばせます。呼吸を止めず、息を吐きながら行うのがポイント。

このストレッチは目の疲れ(眼精疲労)を解消する効果もあります。目の疲れにお悩みの方は下記の記事で紹介している「科学が認めた目の疲れを解消する方法10選」をお試しください!

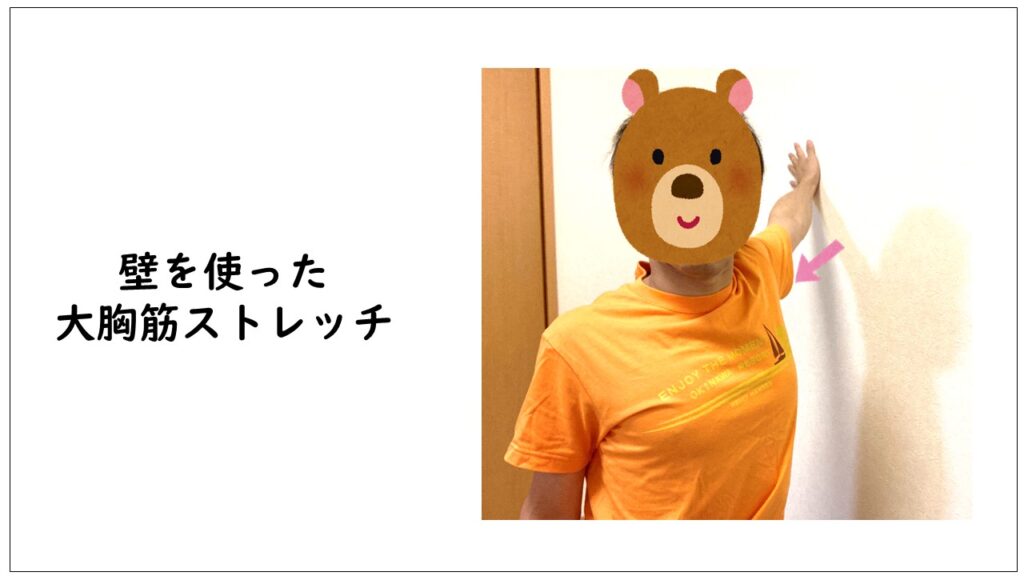

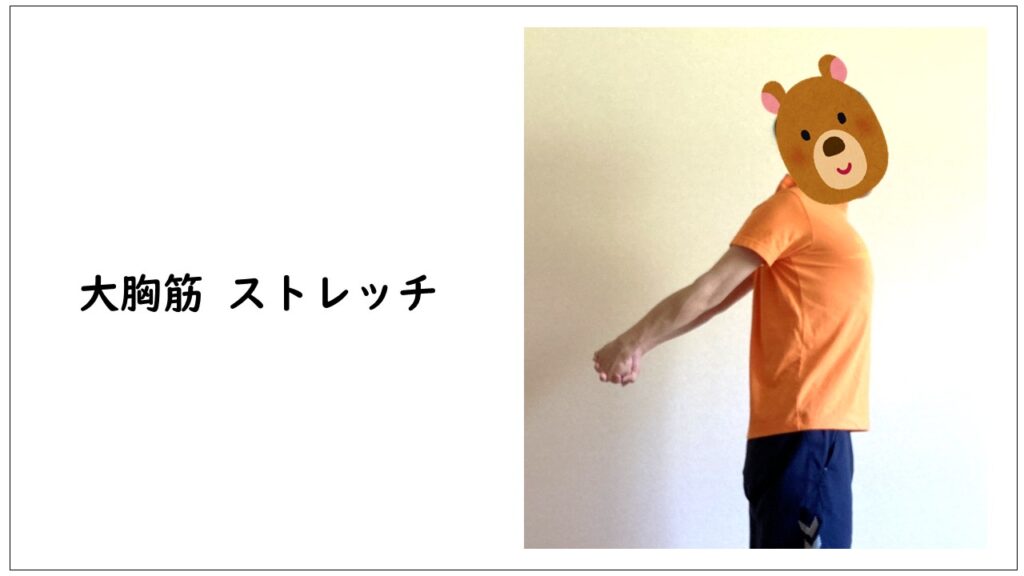

③ 胸の前(胸のストレッチ)

丸まった姿勢で縮こまった胸の筋肉を伸ばし、巻き肩や猫背をリセットします。

デスクワークで縮こまりやすい胸の筋肉を伸ばすことで、巻き肩を改善し、肩甲骨の動きを正常化します(Kuo et al., 2016)。

- 壁に片手を当て、肘を軽く伸ばす。

- 体を反対方向にひねり、胸の前面を伸ばす。

- 20秒キープ×左右1〜2回。

おへそを前に向けることでより胸の筋肉をストレッチできます。

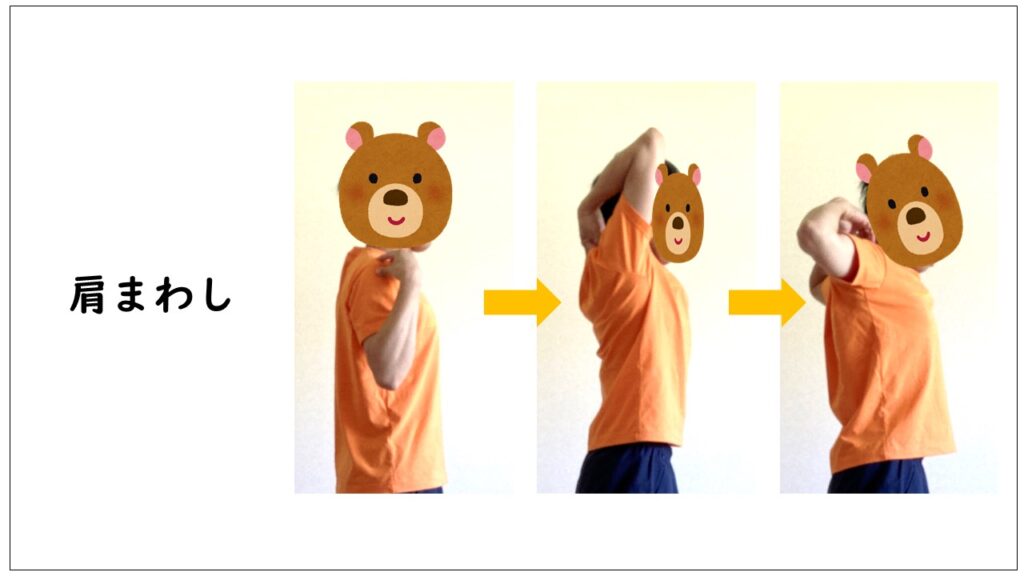

④ 肩甲骨まわり(肩甲骨回しストレッチ)

肩甲骨を大きく動かし、背中と肩の血流を促進。「重い」「こる」感覚が軽くなります。

肩甲骨の可動性を高め、僧帽筋と菱形筋のバランスを整えることで血流を促進します(Straker et al., 2014)。

- 両手を肩にのせ、肘で大きな円を描くように回します。

- ゆっくり前回し10回、後ろ回し10回。

- 呼吸は止めず、リズムよく。

「肩甲骨を動かす」意識で。肘ではなく背中を使うようにすると効果UP!

肩甲骨に痛みがある方は下記の記事で紹介しているストレッチも一緒に行いましょう!

⑤ 手・腕(前腕ストレッチ)

デスクワークやスマホ操作では、前腕の筋肉(手首を動かす筋)が常に緊張し、その影響が首や肩の筋肉まで波及して肩こりや首のハリを悪化させることがあります。

研究では、前腕のストレッチにより筋疲労の軽減・血流促進・神経の興奮抑制が起こることが確認されています(Nakamura et al., J Phys Ther Sci, 2011)。つまり、前腕をほぐすことで、肩まわりの緊張も間接的に緩めることができるのです。

- 片腕をまっすぐ前に伸ばし、手のひらを前、指先を下に向けます。

- 反対の手で、伸ばした手の指をそっと反らせるように引きます。

- 前腕の内側(手首〜肘あたり)が気持ちよく伸びたところで15〜30秒キープ。

- 手のひらを上に向けて、同じように反らせると前腕の外側も伸ばせます。

- 左右それぞれ1〜2回ずつ行いましょう。

力を入れすぎると手首を痛めることがあります。「心地よい伸び感」で止めるのがコツ。呼吸を止めず、ゆっくり息を吐きながら行いましょう。

⑥ 首の前側(胸鎖乳突筋ストレッチ)

うつむき姿勢で縮んだ首の前側をやさしく伸ばし、頭痛や首のこりをやわらげます。首の前側を走る筋肉を伸ばすと、頭痛や首こりの軽減に役立ちます(Fernández-de-Las-Peñas et al., 2006)。

- 背筋を伸ばし、片手(あるいは両手)で鎖骨を軽く押さえる。

- 顔を上に向けて、反対側へ少し傾ける。

- 20秒キープ×左右。

顎を軽く上げるだけで十分。無理に反らさないこと。

⑦ 肩の後ろ(肩後部ストレッチ)

肩の後ろを横方向に伸ばし、肩甲骨の動きをスムーズにします。肩後方の硬さを取ると、肩甲骨の動きがスムーズになり、首の負担を軽減します(Michener et al., 2013)。

- 片腕を胸の前に伸ばす。

- もう片方の腕で肘を抱えるように引き寄せる。

- 20秒キープ×左右。

肩が上がらないようリラックスして行いましょう。

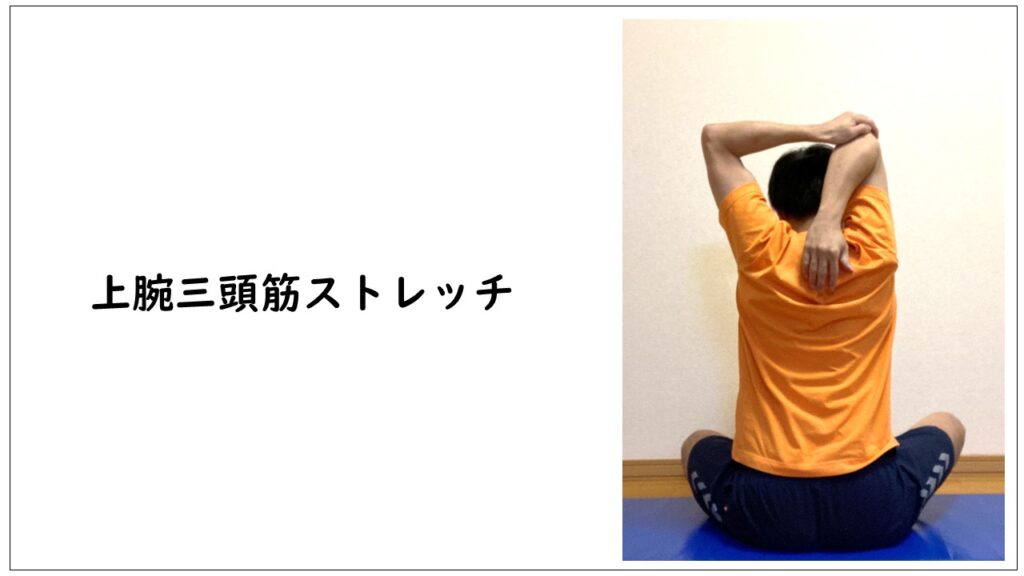

⑧ 上腕の後ろ側(上腕三頭筋ストレッチ)

上腕三頭筋(腕の後ろ側)は、肘だけでなく肩関節の動きにも関わっています。この筋肉が硬くなると、腕の上げ下げや肩甲骨の動きが制限され、肩こりや首こりを助長する原因になります。

ストレッチによって肩甲骨周囲の動きが改善し、血流と姿勢のバランスが整うことが研究でも示されています(Cools et al., Br J Sports Med, 2008)。

- 右手を頭の後ろに回し、肘を曲げます。

- 左手で右肘をつかみ、軽く後方へ押します。

- 右腕の後ろ側(上腕三頭筋)に伸びを感じたら、そのまま20〜30秒キープ。

- 反対側も同様に行います。

背中が丸まらないように姿勢を正し、呼吸を止めずに行いましょう。伸びを感じるところで“止める”のがコツです。無理に引っ張らないよう注意。

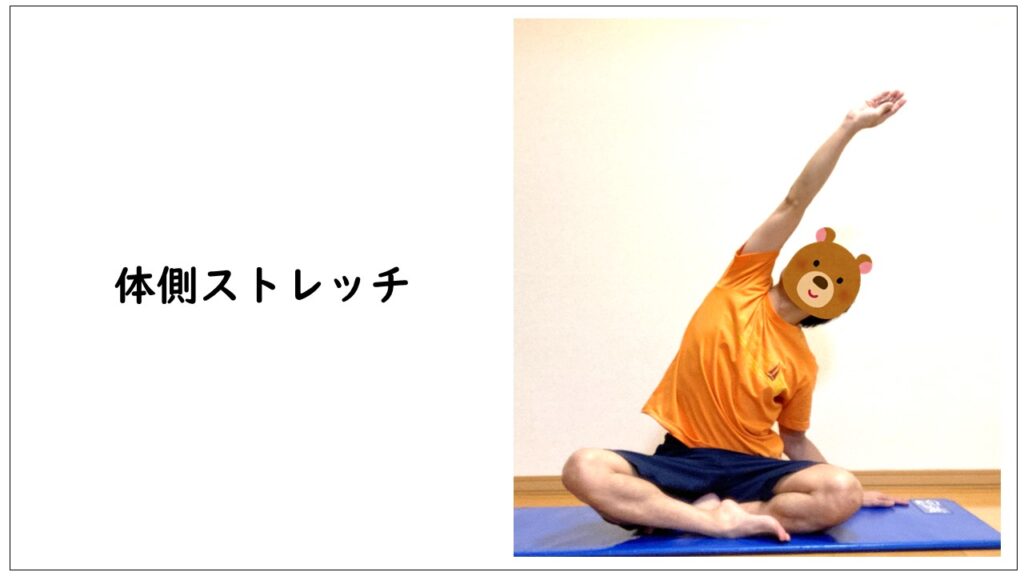

⑨ 体の側面(体側ストレッチ)

体の側面には「広背筋」「外腹斜筋」「肋間筋」など、肩や背中の動きに関わる重要な筋肉が集まっています。これらを伸ばすことで、肩甲骨の可動域が広がり、姿勢の改善や呼吸のしやすさが得られます。

研究では、体側ストレッチによって胸郭(肋骨まわり)の柔軟性と酸素摂取量が向上することが示されています(Lee et al., J Phys Ther Sci, 2015)。

- 床に座って行う。

- 右手を上に伸ばし、左にゆっくり体を倒す。

- 体の右側(わき〜腰)が気持ちよく伸びたところで20〜30秒キープ。

- 反対側も同様に行う。

骨盤が動かないように注意し、体を「横に倒す」意識で。息を吐きながら行うと、肋骨まわりまでしっかり伸びます。

このストレッチは呼吸に関わる「呼吸筋」を柔らかくする効果があります。呼吸筋の柔軟性が戻れば、体内から毒素が排出されやすくなります(デトックス効果)。デトックスについて詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください!

⑩ 胸を開く(姿勢リセットストレッチ)

両手を後ろで組み、胸を開くことで呼吸を深め、全身のリラックス効果を高めます。胸を開くことで、肩甲骨の位置と呼吸の深さを同時に改善します(Kietrys et al., 2015)。

- 両手を後ろで組み、胸を開く。

- あごを軽く引き、肩甲骨を寄せる。

- 10〜20秒キープ。

肩甲骨を「中央に寄せる」意識で背中を使うこと。

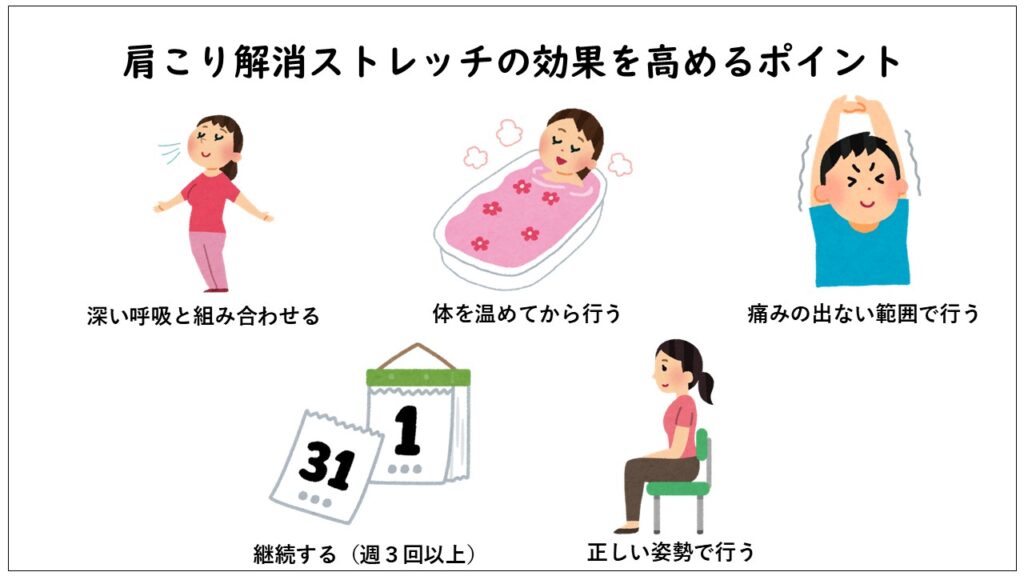

肩こり解消ストレッチの効果を高める科学的な方法

① 深い呼吸と組み合わせる(酸素供給と副交感神経を活性化)

ストレッチ中にゆっくりと呼吸を行うと、筋肉がより弛緩し、血流が増加します。研究では深呼吸により僧帽筋の筋活動が30〜40%低下することが報告されています。

「吸うときに姿勢を整え、吐くときに筋肉をゆるめる」を意識すると、リラックスと柔軟性の両方が高まります。

リラックスしたい時はヨガがおすすめ!下記の記事では疲れがとれるヨガを紹介しています!

② 体を温めてから行う(筋温上昇で伸びやすくなる)

筋温が1℃上昇すると、筋肉の柔軟性は約10%向上します。そのため、入浴後や軽いウォーキング後にストレッチを行うのが最も効果的です。

ストレッチ前に「肩を5回まわす」「深呼吸する」だけでも筋温は上がります。冷えた状態で無理に伸ばすのはNGです。

下記の記事では「科学が認めた体温を上げる方法」を10コ紹介しています!身体の冷えに悩む人必見です!

③ 痛みの出ない範囲でキープ(30秒前後が最適)

20〜30秒の静的ストレッチで筋緊張が最も効率よく緩むことが確認されています。強く引っ張ると防御反射が起こり逆効果になるため、気持ちよい範囲で止めましょう。

「10秒目までは慣らす時間」と考え、後半20秒でじっくり伸ばすと筋肉が自然にゆるみます。

④ 継続は週3回以上(筋緊張の“再発抑制”)

定期的なストレッチ習慣は、肩こりの再発率を約40%減少させるという報告もあります。毎日でなくても、週3回継続することが大切です。

「朝起きたとき」「仕事の合間」「お風呂上がり」など、生活の中で“時間を決めて行う”と習慣化しやすくなります。

⑤ 正しい姿勢で行う(骨格のアライメントを整える)

猫背や巻き肩のままではストレッチ効果が半減します。肩甲骨を軽く寄せ、背筋を伸ばした状態で行うことで、筋肉の伸張が最適化されます。

鏡の前で「耳・肩・骨盤が一直線」に並んでいるかをチェック。姿勢を整えるだけでも呼吸が深くなり、ストレッチ効果が倍増します。

YouTubeで肩こり解消!

私のYouTubeチャンネルでは、肩こりの根本改善に役立つエクササイズを動画で紹介しています。短時間で行え、その上しっかり動いて血流を促します。すべて“科学的根拠に基づいた安全で効果的な方法”です。

まとめ

ストレッチは“リラックス”のためだけのものではありません。科学的に見ても、筋肉の緊張を和らげ、血流と神経のバランスを整える方法です。

正しい姿勢・呼吸・タイミングを意識すれば、毎日の数分で肩こりは確実に軽くなります。

無理のないペースで、今日から“科学的ストレッチ習慣”を始めましょう。

参考文献

- Ylinen J. et al. Clinical Biomechanics, 2003.

- Andersen L.L. et al. Occupational and Environmental Medicine, 2008.

- Kuo Y.L. et al. Journal of Physical Therapy Science, 2016.

- Straker L. et al. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2014.

- Nejati P. et al. Journal of Physical Therapy Science, 2018.

- Fernández-de-Las-Peñas C. et al. Cephalalgia, 2006.

- Michener L.A. et al. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 2013.

- Cools A.M. et al. British Journal of Sports Medicine, 2008.

- Lee D. et al. Journal of Physical Therapy Science, 2015.

- Nakamura M. et al. Journal of Physical Therapy Science, 2011.

コメント