【この記事でわかること】

- 科学的に認められた「体温を上げる10の方法」

- 冷え性や低体温の人が体を“自分の力で温める”仕組み

- 今日からできる運動・食事・呼吸・生活習慣の改善ポイント

- 手足が冷たい

- 朝起きても体が重い

- 常に体温が35℃台

そんな冷えの悩みは、ただの体質ではなく“熱を生み出す力”の低下かもしれません。

体温が1℃下がると、免疫力は約30%、代謝は約12%低下するといわれています。逆に言えば、体温を少し上げるだけで、血流が良くなり、疲れにくく、心まで前向きになります。

この記事では、最新の研究や生理学に基づいた「体温を上げる10の科学的な方法」を紹介します。

運動・食事・呼吸・睡眠・メンタルケアを整えながら、“冷えない体”をつくるヒントを一緒に見つけましょう。

体温を上げる科学的に認められた10の方法

① 筋トレ・ウォーキングなどの運動で筋肉量を増やす

筋肉は体内で最も熱を生み出す組織。

筋肉量が増えると安静時のエネルギー消費が高まり、体温が維持されやすくなります。研究では、軽い下半身運動でも末梢温度と深部体温が上昇することが確認されています。

女性は男性より筋肉量が少ないため、冷えやすい傾向があります。だからこそ“軽い筋トレ習慣”が重要。

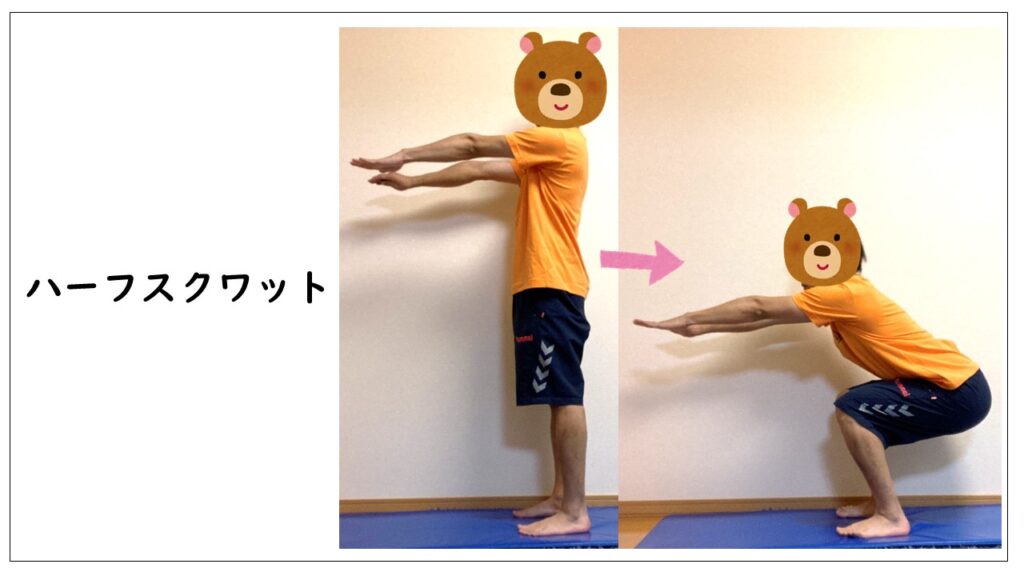

スクワット

- 足を肩幅に開き、背筋を伸ばして立つ

- 息を吸いながらゆっくり腰を下げ、太ももが床と平行になるまで

- 息を吐きながらゆっくり立ち上がる

- 15回×2〜3セットを目安に

太もも・お尻の筋肉(大腿四頭筋・大臀筋)を刺激し、熱産生アップ!

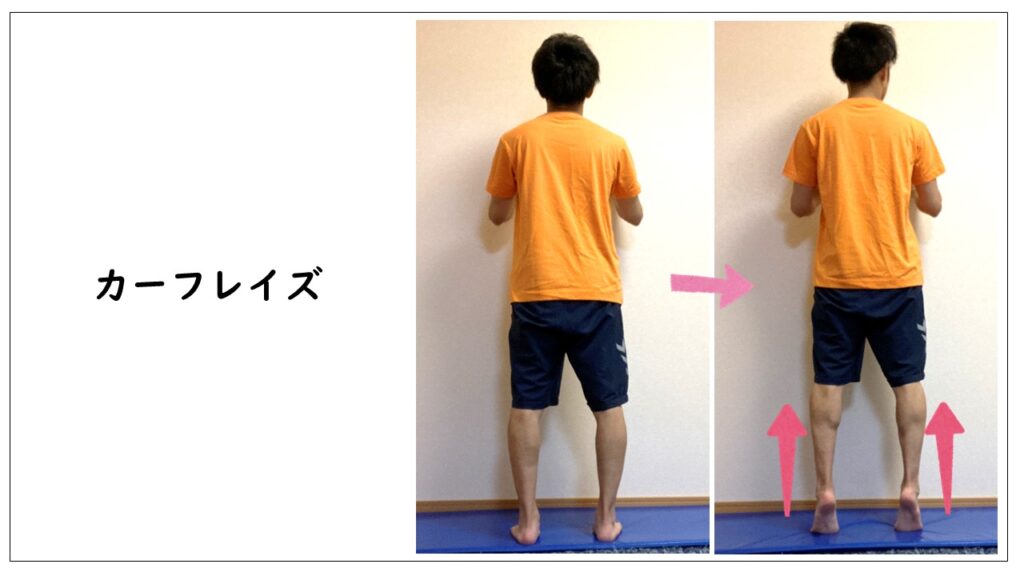

カーフレイズ(かかと上げ)

- 椅子や壁につかまり、足を肩幅に開く

- ゆっくりかかとを上げて2秒キープし、下ろす

- 15回×2セットを目安に。

ふくらはぎの「第二の心臓」と呼ばれる筋肉を動かして血流を改善

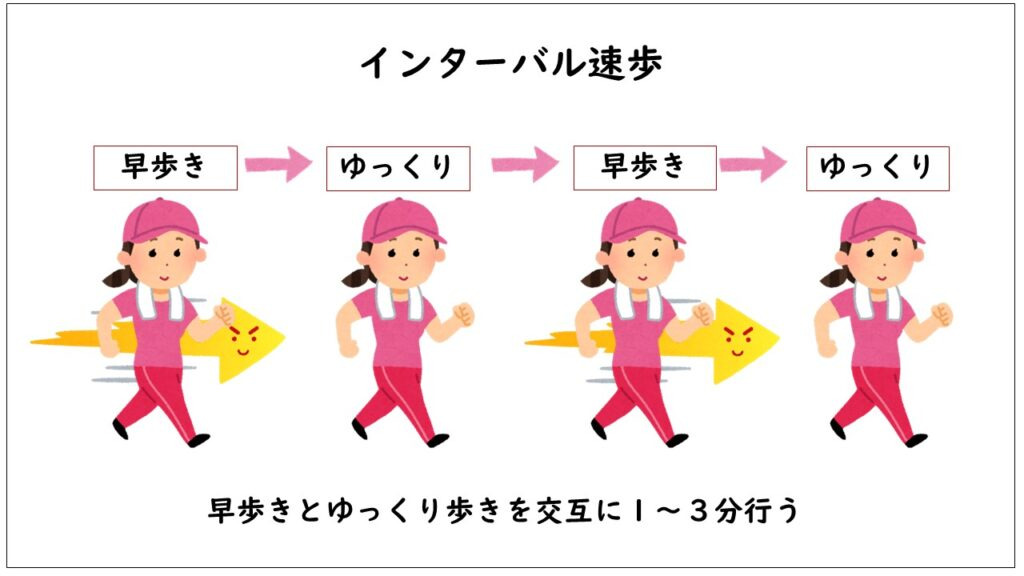

インターバル速歩

- 「ややきつい」と感じる速歩(3分)と、ゆっくり歩く(3分)を交互に行う。

- これを1日合計30分(週4回)。

インターバル速歩は 筋力・持久力・血流のすべてを刺激し、基礎体温の上昇に効果的。

インターバル速歩の詳しい方法は下記の記事で紹介しています!

② 深い呼吸と瞑想で内側から温める

深い呼吸で副交感神経が整うと血管が広がり、血流が改善。体の中心からじんわり温かくなります。瞑想や「グトゥム呼吸法」では実際に体幹温度が上昇したという研究もあります。

冷え性の人は呼吸が浅くなりがち。1日のうち数分「深呼吸タイム」を設けるだけでも体温アップ効果があります。

深い呼吸と瞑想の方法

- 背筋を伸ばし、鼻から4秒吸って口から6秒吐く

- お腹のふくらみを感じながら3〜5分続ける

- “体の中に温かい光が広がる”イメージを持つ

呼吸を整えるだけで、血流・代謝・自律神経のすべてに良い影響。寝る前に行うと入眠もスムーズです。

瞑想は心臓病を予防する効果も認められています!

③ タンパク質をしっかり摂る

タンパク質は消化に多くのエネルギーを使うため、食後に体温が上がります(DIT効果)。さらに筋肉やホルモンの材料にもなるため、長期的な代謝向上にも役立ちます。

低体温の人の多くは“朝にタンパク質が足りない傾向にあります。朝食のタンパク質摂取で体温リズムが整います。

タンパク質摂取のポイント

- 朝:卵+納豆/昼:鶏むね肉や魚/夜:豆腐・味噌汁

- 手のひら1枚分(約20〜30g)のタンパク質を毎食

- 温かい汁物と一緒に摂ると吸収も◎

タンパク質は「食べるだけで温まる栄養素」。冷たいサラダより、温かいスープや煮物に取り入れましょう。

「プロテインは腎臓に悪い」と言われていますが、本当のところはどうなんでしょうか。下記の記事で詳しく紹介しています。プロテインを飲む方必見です!

④ 朝の光を浴びて体内時計をリセットする

朝の光で脳が目覚め、ホルモンの分泌が切り替わります。体温リズム(昼に高く、夜に下がる)が整うことで、自然な代謝上昇が起こります。

朝の光を浴びる際のポイント

- 起床後すぐにカーテンを開け、3分以上太陽光を浴びる

- 外に出られない日は窓際で過ごす

- 朝食を同じ時間に摂るとさらにリズムが安定

朝日を浴びると「セロトニン」が分泌され、心が安定。冷えだけでなくメンタルケアにも効果的です。

「光×朝食×軽い運動」で体温上昇が最大化。更に朝の運動はダイエットにも効果的!詳しくは下記の記事をご覧ください!

⑤ 体を温める食材とスパイス・発酵食品を活用する

ショウガ・唐辛子などの辛味成分は交感神経を刺激して血流を促進します。発酵食品は腸内環境を整え、エネルギーを効率よく熱に変える働きを助けます。

ショウガは加熱すると“ショウガオール”に変化し、温め効果が約2倍に。冷え性には“温ショウガ”が最強です。

スパイス・発酵食品摂取にポイント

- 朝:ショウガ入り味噌汁やホットドリンク

- 昼:キムチ納豆・スパイスカレー

- 夜:鍋やスープに唐辛子や生姜を少量加える

「冷たい食べ物」をやめて「温かい汁物」を1日1回。それだけで体が変わります。

スパイスは腸内環境を整える効果も認められています!

⑥ 首・手首・足首を温めて血流を促す

首まわりには太い血管が集まっており、ここを温めることで全身の血液循環が改善します。冷えやすい末端が温まると、脳が「体は温かい」と判断し、熱の放出を抑えます。

「首を守る=全身を守る」。寒い日のファッションは“首温活”を意識しましょう。

首・手首・足首を温める方法

- ストール・レッグウォーマー・カイロを活用

- 足湯を5〜10分行う

- 外出時は“首を出さない”服装を意識

手首の内側にある「労宮(ろうきゅう)」を押すと血流が促進。カイロ代わりのツボ押しとして◎。

手先を即効で温めたい時はストレッチ&セルフマッサージがおすすめ!詳しくは下記の記事で!

⑦ 良質な睡眠でホルモンバランスを整える

睡眠中に分泌される成長ホルモンは細胞修復と代謝を促進します。寝不足は体温調節ホルモン(メラトニン・コルチゾール)を乱し、冷えを悪化させます。

良質な睡眠をとるポイント

- 就寝90分前にぬるめの湯で入浴(38〜40℃・15分)

- 寝室は22〜24℃、照明は暖色系に

- スマホのブルーライトは寝る1時間前にOFF

「寝る90分前の入浴」が“ゴールデンタイム睡眠”の鍵。体温が一度下がると深く眠れます。

目の疲れをとることも睡眠の質を高めるために必要です。下記の記事はパソコンやスマホの長時間の使用で目が疲れてる方必見です!

⑧ 入浴と温冷交代で体温調節力を鍛える

40℃のお湯で血流が改善し、副交感神経が優位になります。その後に軽く冷水を浴びると血管の収縮・拡張が繰り返され、体温調節力が強化されます。

入浴と御礼交代の方法

- 40℃のお湯に15分浸かる

- 20℃の冷水を10秒浴びる→再び湯船へ(2〜3セット)

- 週2〜3回を目安に

温→冷→温の順番がポイント。血流が勢いよく回り、全身がポカポカに。また、サウナ後の“ととのう感覚”は、まさに体温調節機能のトレーニング効果です。

サウナは心臓病や脳卒中などの病気の予防にも効果的。詳しくは下記の記事で!

⑨ 軽い寒冷刺激で褐色脂肪を活性化する

褐色脂肪細胞は“体を温める脂肪”。

褐色脂肪細胞は寒さを感じると脂肪を燃やして熱を作り出します。軽い刺激が代謝のスイッチになり、太りにくい体にもつながります。

褐色脂肪は、

- 肩甲骨まわり

- 首の後ろ

- 背中

に多く存在します。肩を動かすと活性化しやすい特長があります。

褐色脂肪細胞を活性化させる方法

- 朝の冷水洗顔や外気浴を1〜2分

- 室温を20℃程度に保ち、軽く動く

- 寒い後は温かい飲み物でリセット

“冷やす”より“刺激する”。短時間でOK、無理な冷水浴は不要です。

褐色脂肪細胞はヨガでも増やせます!詳しくは下記の記事で!

⑩ ストレスを減らして自律神経バランスを保つ

ストレスは交感神経を過剰に働かせ、血管を収縮させて体温を下げます。リラックス状態になると副交感神経が優位になり、血流が回復して体が温まります。

心が緩むと体が温まる。リラックスは「最高の温活」です。

ストレスを解消する方法

- 深呼吸・ストレッチ・ヨガを1日5分

- 自然の中を歩く

- “頑張らない時間”を意識的に作る

笑うだけでも体温は上昇します。研究では「作り笑い」でも血流が改善されると報告されています。

体温を上げたい人におすすめの温活・サポートグッズ

体温を上げるには、外側から温めるケアと体の中から温める食習慣の両方が大切です。ここでは、日常生活や運動時にも取り入れやすい温活アイテムを紹介します。

HAGOOGI 充電式ウォーマー

繰り返し使える充電式のハンドウォーマーで、手をじんわり温めながら体温維持をサポートします。外出時や運動前の冷え対策にも便利です。

おすすめポイント

- 充電式で繰り返し使える

- 手を温めて血行促進をサポート

- コンパクトで持ち運びしやすい

花王 めぐりズム 蒸気の温熱シート

蒸気の力で首・肩・お腹などをじんわり温める温熱シート。体の中心部を温めることで、体温アップをサポートします。

おすすめポイント

- 貼るだけで簡単

- 約40℃前後の心地よい温かさ

- 体の中心から温められる

玄米カイロ(肩用)

電子レンジで温めて使う繰り返し使える天然素材カイロ。肩や首を温めて血流を促します。

おすすめポイント

- 繰り返し使えて経済的

- 肩・首・お腹にも使える

- やさしい温かさが持続

Health POINT ランニング用 極暖アンクルウォーマー 2枚組

足首を温めることで、全身の血行促進と体温維持をサポートします。運動時にも使いやすいウォーマーです。

おすすめポイント

- 足首を集中的に保温

- 運動中も使いやすい

- 冷えによるパフォーマンス低下対策に

発酵れもん胡椒

発酵調味料+スパイスの組み合わせで、体の内側から温まりやすい調味料。料理に少量加えるだけでOKです。

おすすめポイント

- 発酵食品で腸内環境をサポート

- スパイスで血行促進をサポート

- 料理に使いやすい

【動画】自宅でできる温活エクササイズ!

寒い季節にぴったりの“温活エクササイズ”をご紹介。この動画では、音楽に合わせて楽しく体を動かしながら、全身の血流を促すエアロビックダンスを行います。

激しい動きはなく、リズムに合わせて大きく体を使うことで、自然と汗ばむほどポカポカに。

呼吸を深め、全身の筋肉を連動させることで、体の芯から温まる感覚を体験できます。冷え性対策・代謝アップ・気分リフレッシュにもおすすめです。

まとめ:体温を上げることは、心と体を整えること

体温を上げることは、冷えを解消するだけでなく、免疫・代謝・心の安定にもつながります。体を温める行動は、同時に“心を整える習慣”でもあるのです。

今日紹介した10の方法のうち、できそうなものを1つだけでも始めてみましょう。その小さな一歩が、冷えない・疲れにくい・元気な体をつくります。

参考文献

- 厚生労働省『健康づくりのための身体活動基準2013』

- Tokuyama, K. (2017) 「寒冷刺激による褐色脂肪活性化の代謝効果」

- Morimoto, T.(2018)「睡眠の質と体温調節機能の関係」

- Cypess, A. M. et al. Activation of Human Brown Adipose Tissue by Mild Cold Exposure

- Hamasaki, H. (2016). Physical Activity and Thermoregulation.

コメント