【この記事でわかること】

- デトックスの正しい定義(科学的な視点から)

- 体がもつ「排出ルート」とその働き

- 科学的根拠に基づいた10のデトックス法

肝臓・腎臓・腸・肺・皮膚といった臓器が連携し、尿・便・汗・呼気を通して、体の中をきれいに保っています。

つまり、デトックスとは特別な療法ではなく、体が本来もつ“出す力”を整えること。

この記事では、その自然な排出機能を高めるための、科学的に認められた10の方法を紹介します。

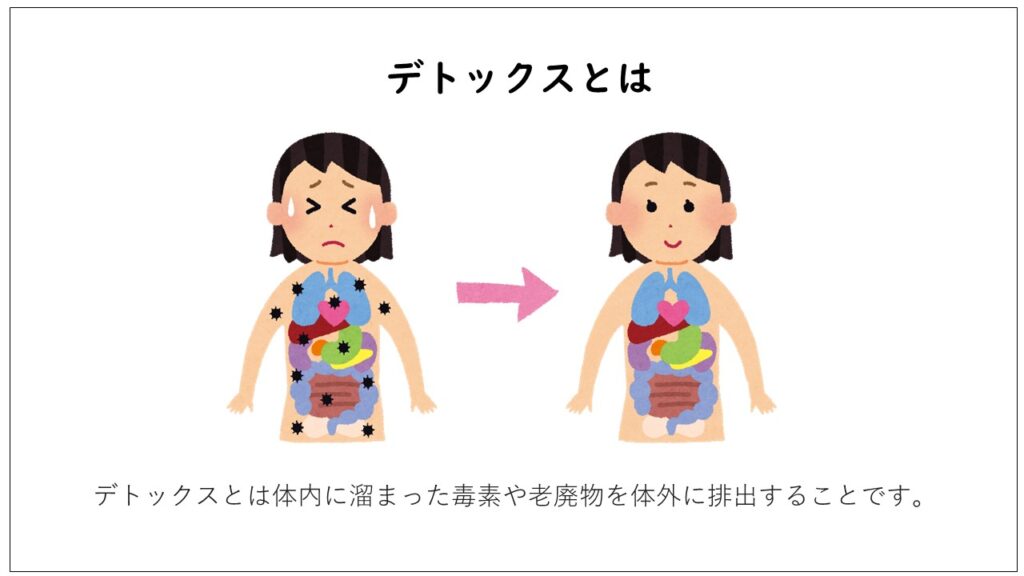

デトックスとは?|体が本来もつ“出す力”のこと

デトックスとは、肝臓・腎臓・腸・肺・皮膚などの臓器が働いて、体内にたまった老廃物や毒素を尿・便・汗・呼気として排出する仕組みを指します。

体の中では、常に代謝によって不要な物質が生まれています。肝臓がそれを分解・無害化し、腎臓や腸、皮膚、肺を通して外に出してくれる。

つまりデトックスとは、「外から足す」ことではなく、「内から整える」ことなのです。

「寝ている間」もデトックスしています。肝臓は夜に最も活発に働き、老廃物の処理を行います。睡眠の質を整えることも、立派なデトックスの一部なんです。

下記の記事では科学的に認められた睡眠の質を高める方法を10コ紹介しています。ぐっすり眠りたい人必見です!

科学的に認められたデトックスの方法10選

① 有酸素運動(ウォーキング・サイクリングなど)

有酸素運動は、血液とリンパの流れを促進し、老廃物の排出を高める最も基本的なデトックス法です。

また、呼吸が深くなり、肺から二酸化炭素や揮発性の老廃物を排出する働きも活発になります。継続することで代謝が高まり、全身の“巡り”が整っていきます。

実践法①スロージョギング

スロージョギングとはゆっくりとしたペースで走る軽い有酸素運動で、呼吸や会話ができる程度の強度で行う“疲れにくいジョギング”です。

普通のジョギングよりもゆっくり、会話できるくらいのペースで走るのがポイント。足への負担が少なく、筋肉を適度に使うことで血流と酸素供給が高まります。

特に朝や夕方など、空気がきれいな時間帯に行うと、呼吸を通じたデトックス効果がさらにアップ。

「走る」よりも「軽く弾む」イメージでOK。1回10〜20分、週3回から始めるのがおすすめです。

スロージョギングについて詳しくは下記の記事で紹介しています。

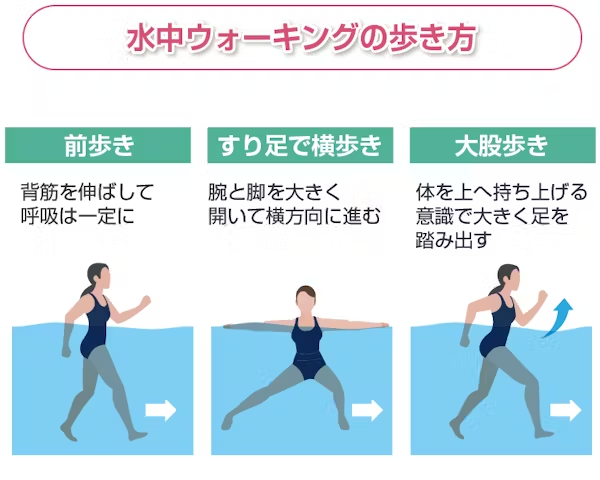

実践法②水中歩行(水中運動)

水中歩行とは水の浮力と抵抗を利用して歩く運動で、関節に負担をかけずに全身の血流と代謝を高める有酸素エクササイズです。

水圧と浮力を利用することで、血液やリンパ液の循環を自然にサポート。関節への負担が少なく、下半身を中心に効率よく代謝を促します。

また、水温による軽い冷温刺激が自律神経を整え、体内の排出リズムを正常化します。

プールの中を胸の高さくらいの水位でゆっくり歩くだけでも十分。15〜30分の水中ウォーキングで、陸上よりも高いエネルギー消費が得られます。

水中運動は関節痛を和らげ生活の質(QOL)を高めることも科学的に認められています。

② ヨガ

ヨガは呼吸と動きを組み合わせることで内臓の血流を改善し、肝臓や腎臓の働きを助けます。

また、副交感神経が優位になり、代謝と排出のリズムが整うのも特徴です。

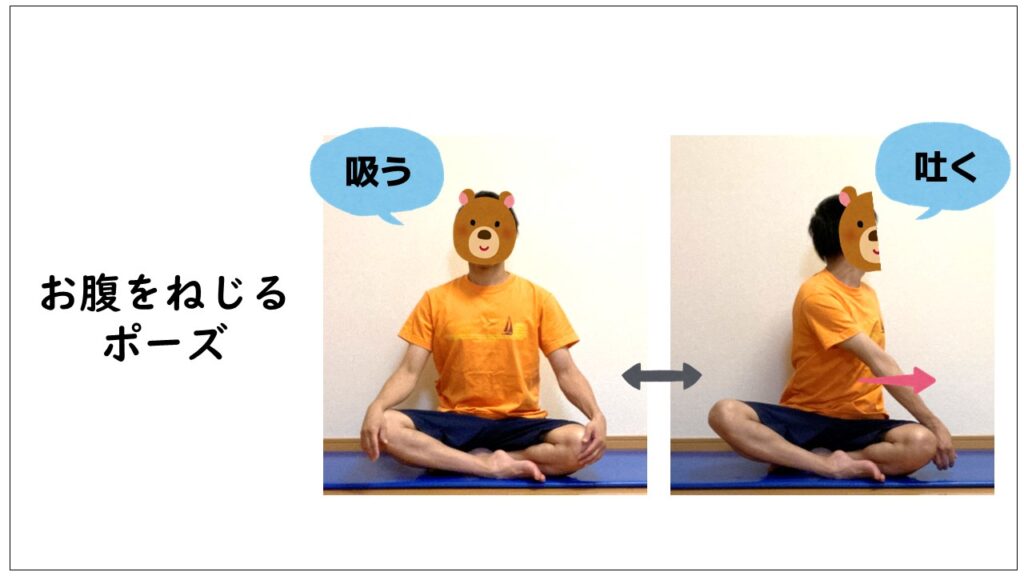

お腹をねじるポーズ

体をねじることで、腸・肝臓・腎臓などの内臓をマッサージし、血流を促進。体の中心にある臓器の動きが活性化し、老廃物の排出と便通の改善につながります。

- 床に座って行う。

- 息を吸って背筋を伸ばし、吐きながら上半身を右にねじる。

- 視線を右肩の後ろへ向け、深呼吸を5回。反対側も同様に行う。

ねじる時は「背筋を伸ばしてから」。背中が丸まると内臓への刺激が弱くなるので注意しましょう。

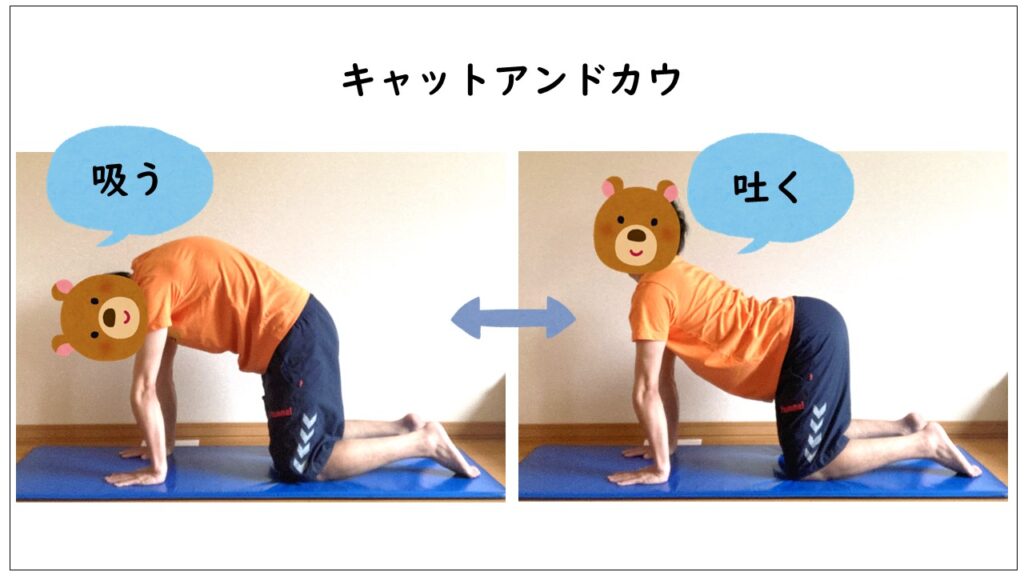

キャット&カウ

背骨をゆっくり丸めたり反らせたりすることで、背骨周りと内臓の血流を改善。同時に呼吸を深めることで、副交感神経が優位になり、代謝と排出のリズムを整えます。

- 四つん這いの姿勢からスタート。

- 息を吸いながら背中を反らせ、胸を開いて目線を上げる(カウ)。

- 息を吐きながら背中を丸め、顎を軽く引く(キャット)。

- この動きを呼吸に合わせて5〜10回繰り返す。

「呼吸に合わせて動く」のがポイント。背骨をしなやかに動かすよう意識すると、内臓のマッサージ効果が高まります。

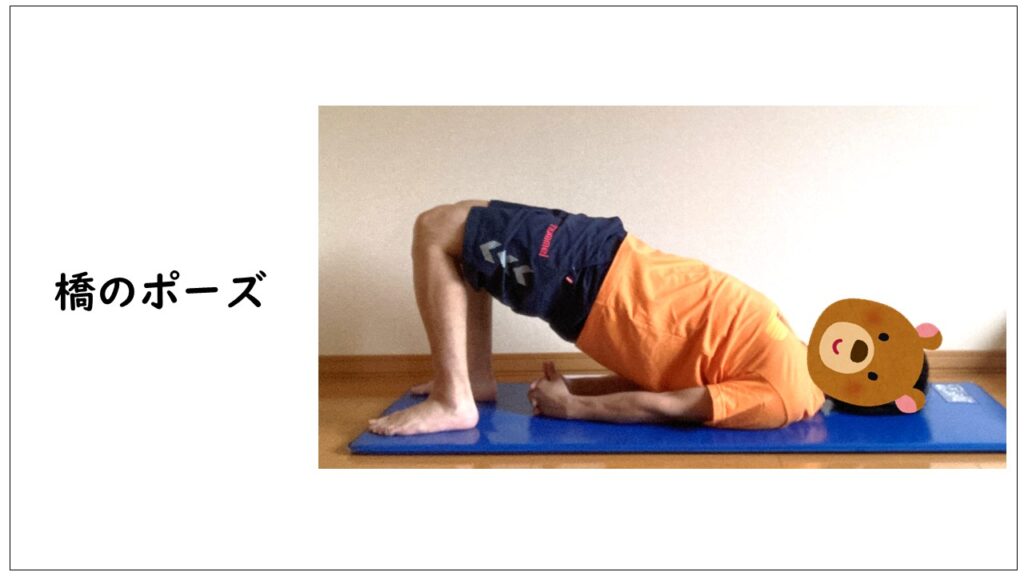

橋のポーズ

胸を開いて下半身を持ち上げることで、血液を心臓へ戻す循環促進ポーズ。下半身や骨盤周りの血流が良くなり、肝臓・腎臓の働きもサポートします。

- 仰向けで膝を立てて足を腰幅に開く。

- 息を吸いながらお尻をゆっくり持ち上げる。

- 肩甲骨を軽く寄せて胸を開き、お尻の下で両手を組む。

- ポーズを維持したまま3〜5回ゆっくり呼吸を繰り返す。

腰ではなく太ももとお尻で支える意識を。お尻を高く上げようとしすぎず、胸を開いて呼吸を通すことが大切です。

③ 水分摂取の最適化

腎臓は血液をろ過して老廃物を尿として排出します。水分が不足すると、毒素が濃縮されて腎臓に負担がかかり、排出効率が低下。

こまめな水分補給は腎臓を助ける最も基本的なデトックス法です。

水分摂取のポイント

- 体重×30mlを目安に、こまめに水を飲む

- 一度に大量ではなく、1〜2時間おきに少しずつ

- 白湯や常温の水が理想

コーヒー・緑茶などの利尿作用が強い飲み物は「水分補給」にはカウントしない。

④ 腸内環境を整える(食物繊維+発酵食品)

腸は「体の出口」。

食物繊維は腸内で毒素や胆汁酸を吸着して便として排出し、発酵食品は腸内細菌のバランスを整え、有害物質(アンモニア・硫化水素など)の生成を防ぎます。

腸内環境を整えるポイント

- 食物繊維:海藻類、オートミール、野菜を毎食に

- 発酵食品:納豆、ヨーグルト、味噌、キムチなどを1日1〜2品

- 水分も一緒に摂ることで排出がスムーズに

腸内環境が悪化すると、腸から吸収された毒素が肝臓に負担をかけてしまいます。

カレー等に含まれるスパイスは腸内環境を改善する効果があります。詳しくは下記の記事で!

⑤ 肝臓を助ける栄養素の摂取(クルクミン・ビタミンC・NACなど)

肝臓は体の「化学処理工場」。

- クルクミン(ウコン)

- ビタミンC

- NAC(N-アセチルシステイン)

は、肝臓の解毒酵素(グルタチオン・P450系)を活性化し、毒素を無害化します。

肝臓を助けるポイント

- 食事でウコン、ブロッコリー、柑橘類を意識して摂取

- 加工食品・アルコールの摂りすぎを控える

- サプリメントを使う場合は医師や専門家の指導のもとで

肝臓のデトックスは“夜”がピーク。夜更かしはNG。

「脂肪肝」でお悩みの方は、下記の記事で紹介している運動を行いましょう!

⑥ 腎臓を助けるデトックス法(水・塩分・抗酸化・運動のバランス)

腎臓は血液をろ過して尿をつくる臓器。

- 水分不足

- 塩分過多

- 酸化ストレス

は腎臓の働きを低下させます。逆に、水・減塩・抗酸化食品・軽い運動の4つを整えることで、腎臓は老廃物を効率よく排出できる状態になります。

腎臓を助けるポイント

- 水をこまめに飲む(体重×30ml)

- 塩分は1日5g以下を目標に

- 緑茶やブルーベリーなど抗酸化食品を摂取

- 軽いウォーキングで腎血流を促進

腎臓は“沈黙の臓器”。悪化しても症状が出にくいので、日常のケアが大切。

「プロテインは腎臓に悪いのか?」を下記の記事で詳しく解説しています。プロテイン愛好者必見です!

⑦ 抗酸化食品の摂取(緑茶・ベリー類・ブロッコリーなど)

酸化ストレスは細胞を傷つけ、肝臓や腎臓の解毒力を弱めます。

抗酸化物質(ポリフェノール・カテキン・ビタミンEなど)は、細胞のサビを防ぐことで排出機能を守る役割があります。

抗酸化食品摂取のポイント

- 1日1〜2杯の緑茶を飲む

- 食後にブルーベリーやキウイを取り入れる

- 蒸しブロッコリーはビタミンCを効率よく摂取できる

抗酸化食品は“組み合わせ”で効果UP(例:緑茶+果物)。

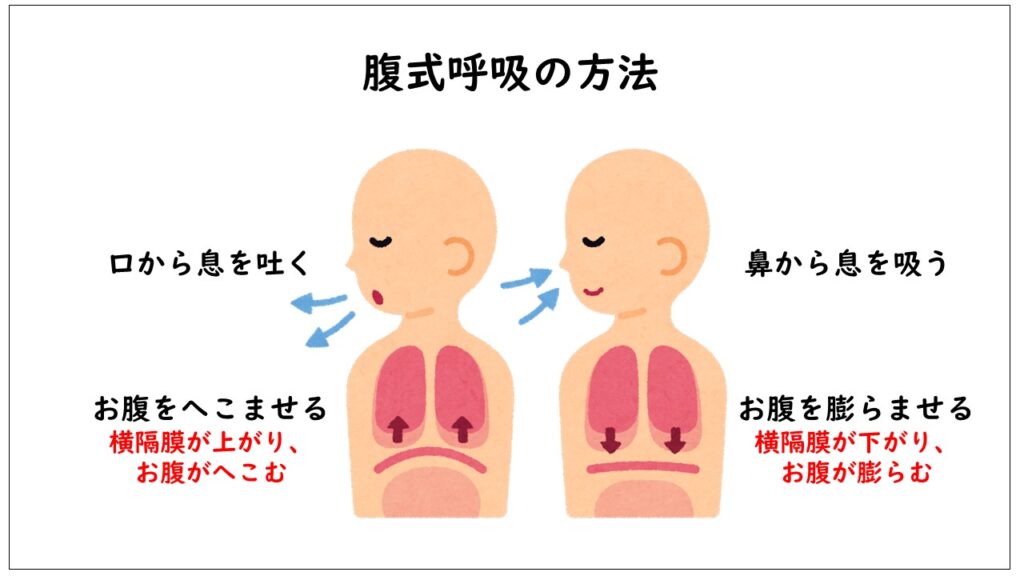

⑧ 深呼吸・腹式呼吸

肺は体内の二酸化炭素や揮発性物質を排出する臓器。

深い呼吸によってガス交換が活発化し、血液中の酸素濃度が上昇。その結果、代謝が高まり、解毒反応もスムーズに進みます。

深呼吸・腹式呼吸のポイント

- 背筋を伸ばし、4秒吸って6秒かけて吐く

- 1日3分、朝晩に行うだけでも効果あり

- 吐くときに「ため息をつく」ように長くゆっくり

深呼吸を3分続けると、交感神経→副交感神経に切り替わり、代謝が整う。

⑨ 温活(サウナ・入浴・温冷交代浴など)

体温上昇により血流とリンパの流れが改善し、発汗によってナトリウム・乳酸・微量金属(鉛・カドミウムなど)を排出。

“汗をかく”ことも、立派なデトックスの一部です。

温活のポイント

- 38〜40℃のお湯に10〜15分ゆっくり浸かる

- サウナ後はしっかり水分補給

- 冷水シャワーとの交代浴で血管の伸縮を促す

冷え性の人は、温度差を感じるだけでも自律神経が活性化する。

下記の記事では「科学的に認められた体温を上げる方法」を10コ紹介しています。手先を温めたい人、ダイエットを成功させたい人必見です。

⑩ 朝日を浴びる(光デトックス)

朝日を浴びることで体内時計(サーカディアンリズム)が整い、肝臓・腎臓・腸などの解毒臓器の働きが「出す時間帯」に同期します。

結果として、排出リズムが規則的になり、代謝効率が向上します。

光デトックスのポイント

- 起床後1時間以内に、5〜10分屋外で自然光を浴びる

- 窓越しではなく直接光を受ける

- 朝の散歩やストレッチと組み合わせるとさらに効果的

朝の光は“肝臓のスイッチ”。解毒酵素が最も活発になる時間帯を整える。

まとめ

デトックスとは、特別な方法ではなく、体がもつ自然な排出機能を整えることです。

- 肝臓

- 腎臓

- 腸

- 肺

- 皮膚

がしっかり働けば、体は自ら老廃物を外に出し、内側から整っていきます。

大切なのは、運動・水分・食事・呼吸などの日々の習慣。無理なく続けることで、体の“出す力”は確実に高まります。

参考文献

- Bedrosian TA, Nelson RJ. Timing of light exposure affects metabolism. PNAS, 2017.

- J Am Soc Nephrol. 2015. Hydration and kidney function.

- Nutrients. 2021. Polyphenols and oxidative stress in renal protection.

- Cell Metab. 2019. Time-restricted feeding and metabolic regulation.

- Hypertension. 2020. Salt intake and kidney filtration.

コメント