【この記事でわかること】

- 寒暖差による“なんとなく不調”の正体とは?

- 自律神経が乱れると起こる症状

- 寒暖差疲労を和らげるヨガのポーズ

朝起きても体が重い、日中も集中できない…。

でも熱があるわけでもないし、病院に行くほどではない。

そんな“なんとなくの疲労感”に心当たりはありませんか?

それは気温の変化に「寒暖差」振り回されて、自律神経がうまく働けていないサインかもしれません。

本記事では、寒暖差によって起こる疲れの正体と、寒暖差疲労を解消するヨガとセルフケアをわかりやすくご紹介します。

寒暖差疲労とは?

人間の体は、気温の変化に合わせて体温を一定に保とうとしています。 朝晩の冷え込みと日中の暖かさ。この寒暖差が大きくなると、自律神経は絶えず調整を強いられ、疲労が蓄積されていきます。

寒暖差が7度以上あると、自律神経は大きな負荷を受けるとされています。

寒暖差疲労によくある症状

- 慢性的なだるさ

- 朝起きられない

- 頭痛

- 肩こり

- 目の疲れ

- 集中力が続かない

- 寝つきが悪い

- 眠りが浅い

これらの症状は”なんとなく不調”として見過ごされがちですが、自律神経の乱れのサインです。

睡眠不足が積み重なった「睡眠負債」は筋トレで解消できます!

寒暖差疲労を放置したままでいると

寒暖差による疲労は、最初は“なんとなく不調”として現れますが、放っておくと深刻な体調不良に繋がることもあります。

自律神経が慢性的に乱れると、

- 睡眠の質の低下

- 胃腸の不調

- 免疫力の低下

など、日常生活に影響を及ぼす可能性があります。

我慢せず、早めにケアすることが大切です。

便通を改善したい時はストレッチをしましょう!

クーラー病を治す5つのヨガのポーズ

ここからはクーラー病を治すヨガのポーズを5つ紹介します。

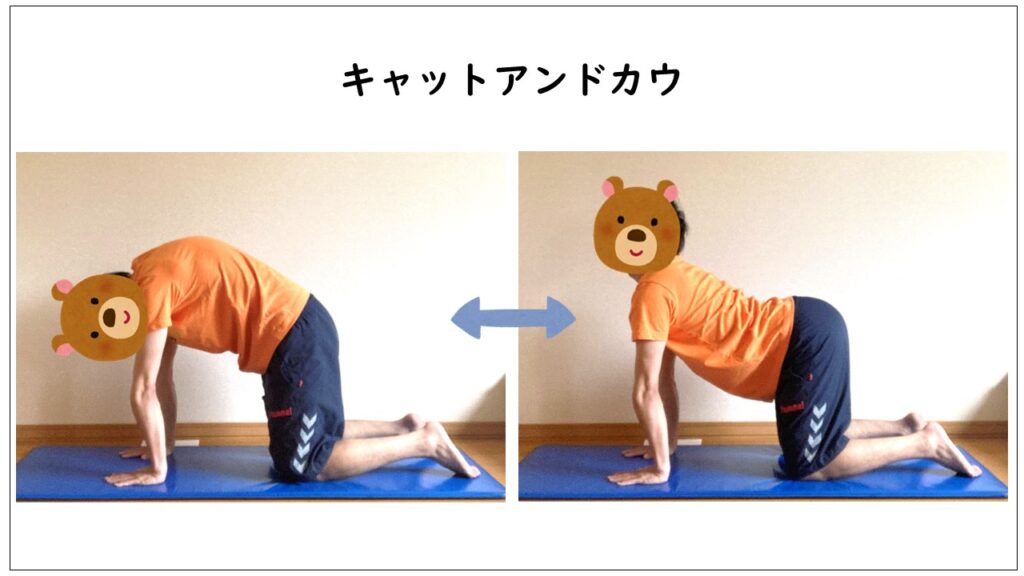

キャットアンドカウ

- 四つ這いになる。

- 手は肩の下、膝は股関節の下にくるように調整する。

- 「背中を反る」と「背中をまるめる」を交互に行う。

背骨の柔軟性が上がることで、気温差への順応力も高まります。

呼吸に合わせて背中を動かす

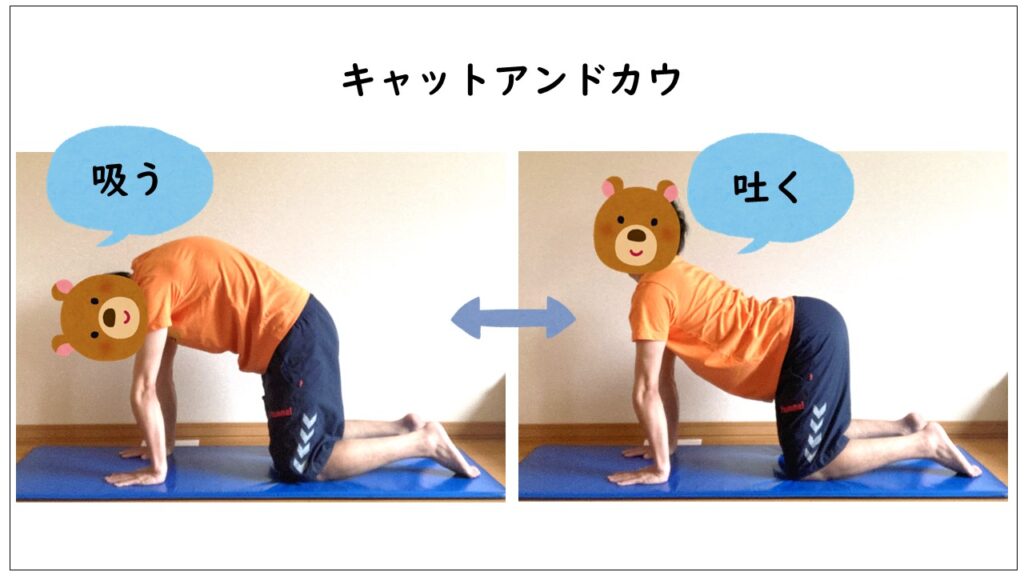

キャットアンドカウは呼吸にあわせて背中を動かしましょう。

- 背中を反る:息を吸う

- 背中をまるめる:息を吐く

背中を反る時は「斜め上を見る」、背中をまるめる時は「おへそを覗きこむ」ことで背中が動かしやすくなります。

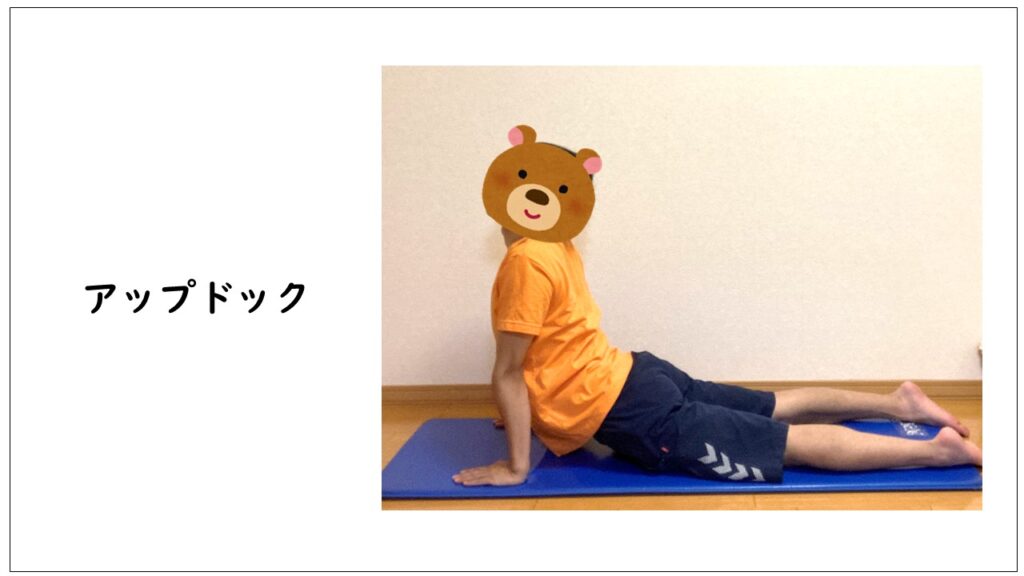

アップドック

- うつ伏せの状態で、両手をそれぞれ肩の隣につく。

- 両手をマットについたまま、上体を起こす。

- 目線を斜め上に向ける。

日中の寒暖差でこわばった胸や肩を解放できます。

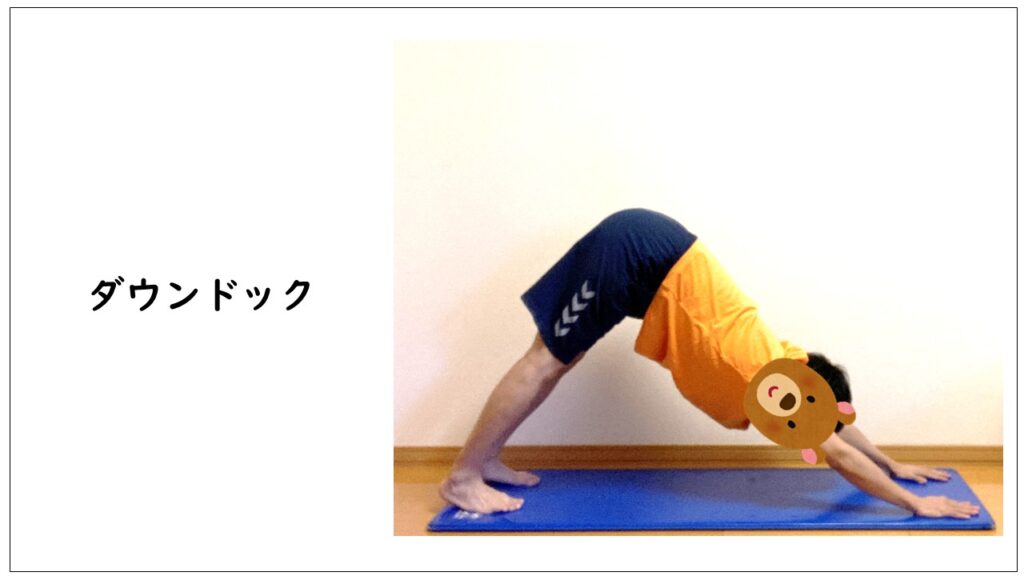

ダウンドック

- 四つ這いの状態から始める。

- 膝を床から離し、お尻を上に引き上げる。

- 両手でマットを前に押し、背中を真っすぐにする。

- 深いゆっくりな呼吸を5回繰り返す。

疲労回復とリラックス、どちらにも効果的な万能ポーズです。

背中は真っすぐにする

ダウンドックのポイントは背中を真っすぐにすることです。背中を真っすぐにするポイントは下記の通りです。

- 歩幅(スタンス)を大きくする(思っている以上に大きくて大丈夫!)

- 膝を曲げる

- かかとを床から上げる

背中を真っすぐにするには太もも後面とふくらはぎの柔軟性が必要です。下記の方法で太もも後面とふくらはぎの柔軟性をアップさせましょう!

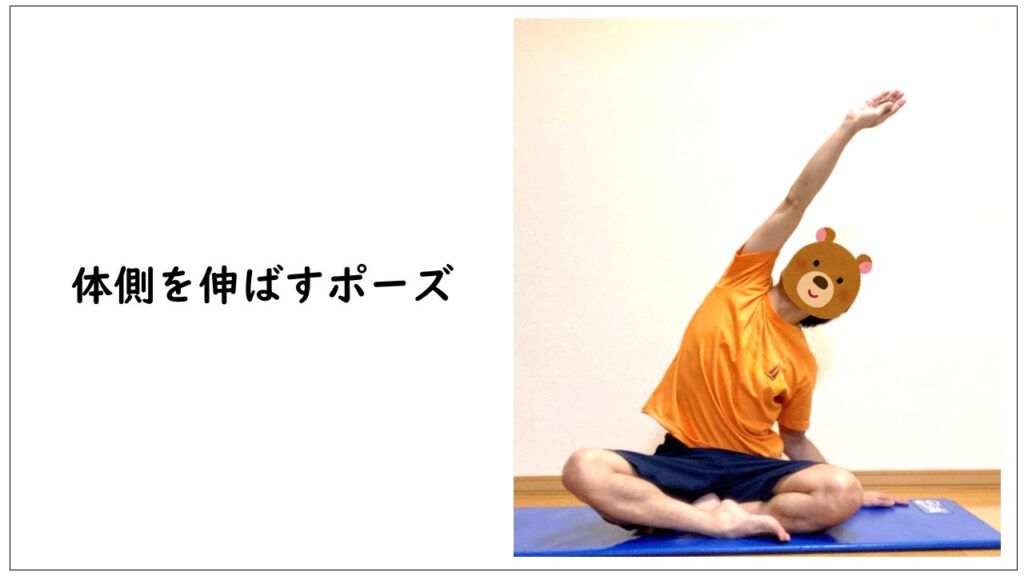

体側を伸ばすポーズ

- あぐらの状態で片手を挙げ、もう一方の手を斜め後ろ、床につく。

- 挙げた手を斜めに倒し、体側をストレッチする。

- お尻がマットから浮かないよう注意する。

- 左右それぞれ行う。

冷えやすい朝・夕におすすめ。脇腹から温まる感覚が得られます。

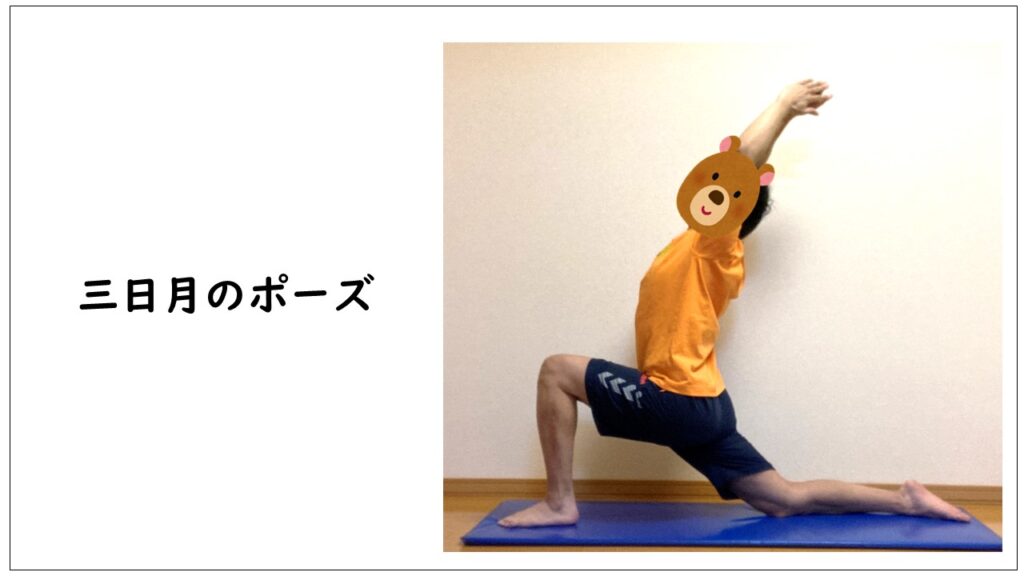

三日月のポーズ

- 足を前後にひらき、後ろ足をできるだけ後ろに伸ばす。

- 上半身を起こし、胸の前で合掌する。

- 息を吸いながら両手を真上に挙げる。

- 息を吐きながら上半身を後ろに倒す。

- ポーズをキープする。

寒暖差に強い体をつくるには、下半身の温めが鍵になります。

寒暖差疲労の治し方:今日からできるセルフケア3選

朝の深呼吸で自律神経をやさしく目覚めさせる

目覚めたら、ベッドの上でゆっくり3回深呼吸するだけでも、交感神経(活動モード)への切り替えがスムーズに。

呼吸が浅くなりがちな朝こそ、意識的にゆっくり吸って、ゆっくり吐くことで体のスイッチが入ります。

鼻から吸って、鼻から長く吐く「鼻呼吸」がポイントです。

やさしいヨガで体温調節力をアップ

ヨガのゆったりとした動きは、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進します。 体の深部体温が自然に上がることで、寒暖差に適応しやすい体づくりに繋がります。

筋肉が増えると“熱産生”が高まり、寒暖差への耐性が上がります。

骨格筋量を増やせば体温アップ!詳しくは下記の記事で!

入浴&服装で「冷えすぎない体」を作る

38〜40度のぬるめのお湯に10〜15分浸かることで、副交感神経が優位になり、疲労回復をサポート。

さらに、服装は“重ね着”や“首元・足首を冷やさない”工夫をすると、体温調節の負担を軽減できます。

「暑い⇔寒い」を感じすぎないよう、快適な温度環境を意識しましょう。

まとめ:寒暖差疲労は体からのサイン

寒暖差による疲労感や不調は、病院に行くほどではないかもしれません。

でも、その「なんとなくしんどい」を放っておくと、自律神経はどんどん乱れてしまいます。

だからこそ、今日から始めるセルフケアが大切。朝の呼吸、軽いヨガ、そして冷えすぎない習慣。どれも1日5分でできる、体と心をいたわる方法です。

「疲れがとれない」「元気が出ない」と感じるあなたこそ、自分の体の声に耳を傾けてみませんか?

コメント