【この記事でわかること】

- 高齢者に下肢筋力トレーニングが必要な理由

- 安全に行うための基本的な注意点

- 基本から応用までの下肢筋トレメニュー(詳しいやり方付き)

- 回数・負荷・時間を決める具体的な方法

- 指導やサポートで役立つ工夫

- 自宅や施設で取り入れやすいYouTube動画

高齢者にとって下肢の筋力は、立ち上がる・歩く・階段をのぼるといった動作に欠かせない力です。

しかしリハビリや介護の現場では「どんな運動が安全で効果的?」「どのくらいの回数でやればいい?」と悩む介護スタッフやリハビリスタッフ、ご家族も多いのではないでしょうか。

この記事では、高齢者ご本人が無理なく続けられる下肢筋トレメニューを詳しく紹介しながら、介護やリハビリに関わる方がすぐに使える指導の工夫や回数・負荷設定の方法をまとめました。

下記の記事では高齢者運動指導~ストレッチ編~を紹介しています。高齢者向けのストレッチとストレッチのポイントや声掛けを詳しく紹介しています。こちらも合わせて参考にして下さい。

高齢者向け下肢筋トレメニュー

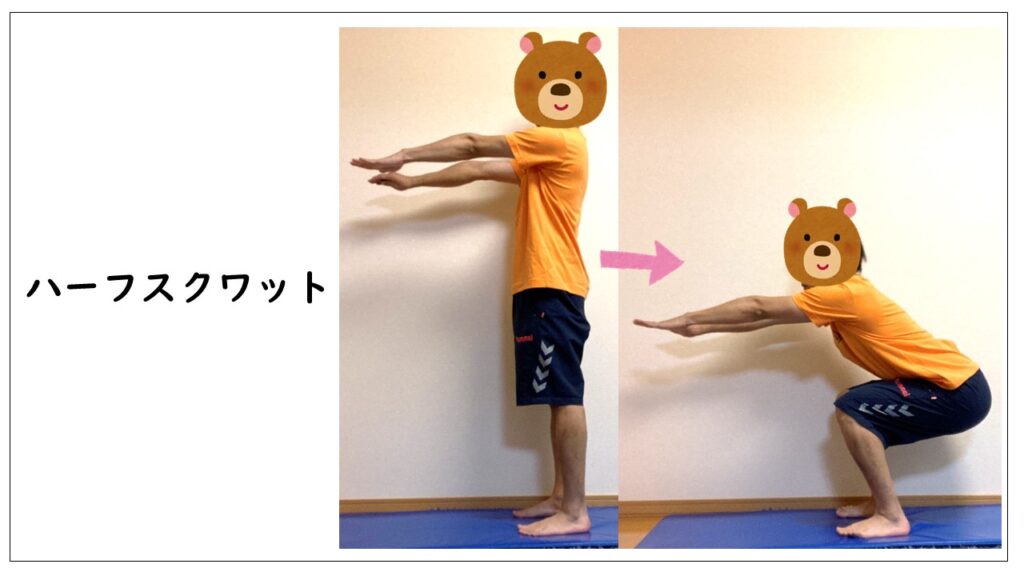

スクワット(太もも・臀部)

- 足を肩幅に開いて立つ。

- 息を吸いながら膝を曲げ、お尻を後ろに引くように腰を下ろす。

- 息を吐きながらゆっくり膝を伸ばす。

効果:大腿四頭筋と臀筋を同時に鍛えられ、立ち上がり動作や歩行の安定につながります。

膝がつま先より前に出ないよう注意。深くしゃがむ必要はなく、浅めでも十分効果があります。バランスに不安がある方は、椅子の背もたれを軽く支えながら行うと安全です。

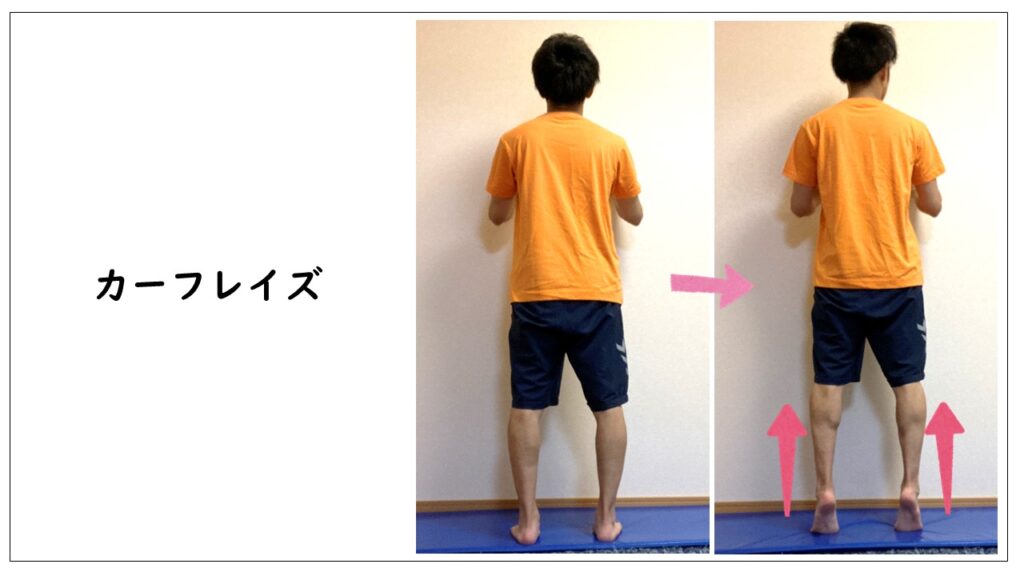

カーフレイズ(ふくらはぎ)

- 椅子や壁に手を添えて立つ。

- 息を吐きながらかかとを持ち上げ、つま先立ちになる。

- 息を吸いながらゆっくり下ろす。

バランスが不安な方は両手でしっかり支えを確保。ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)を鍛え、血流改善・転倒予防に有効です。

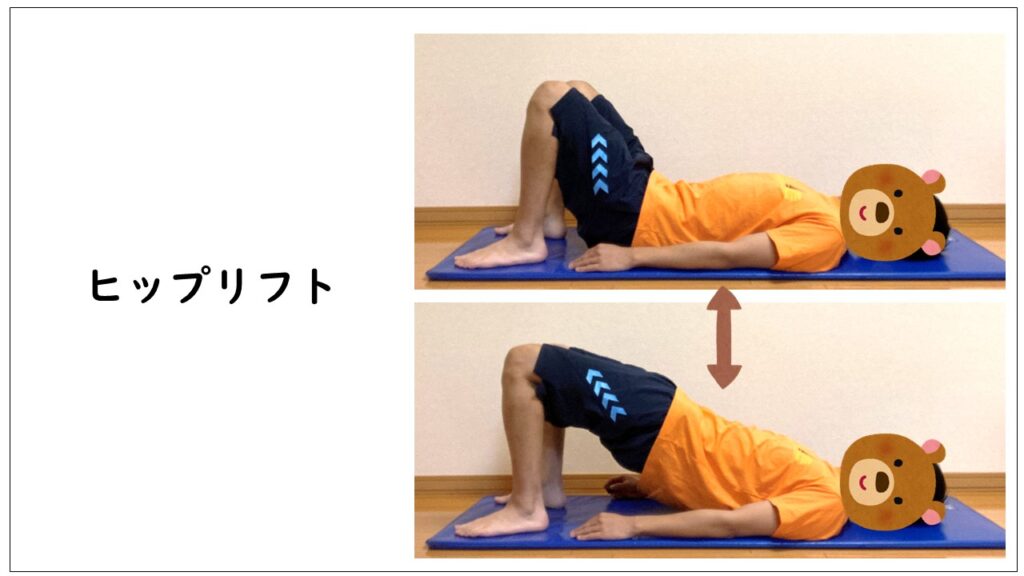

ヒップリフト(臀部・もも裏)

- 仰向けで膝を曲げ、足を床に置く。

- 息を吐きながらお尻を持ち上げる。

- 息を吸いながらゆっくり下ろす。

腰ではなくお尻で持ち上げる意識で行いましょう。臀筋(お尻)・ハムストリングス(太もも後面)を鍛え、歩行時の推進力やバランスを向上。

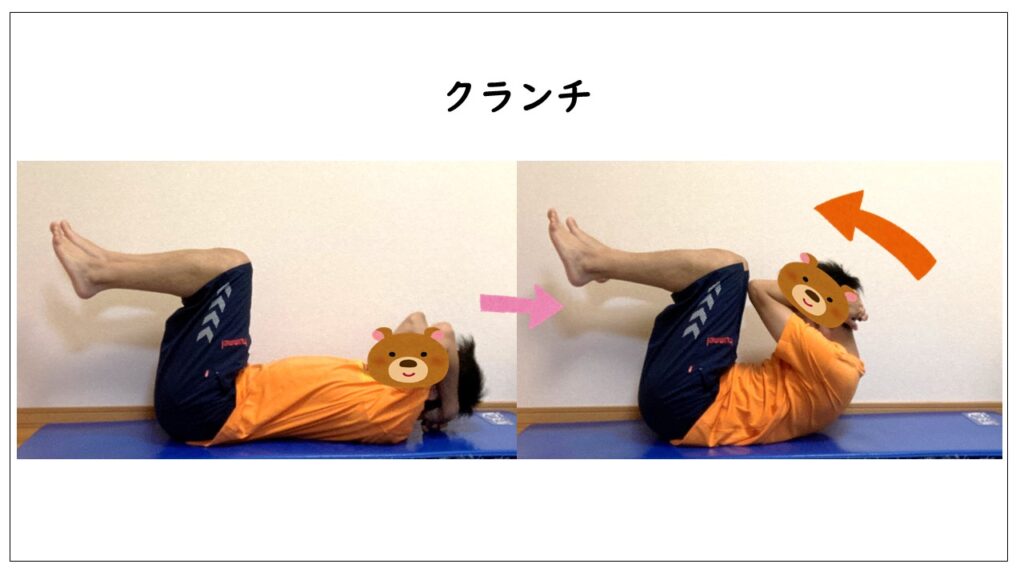

クランチ(体幹・腹筋)

- 仰向けに寝て膝を立てる

- 両手を頭の後ろに軽く添える

- 息を吐きながら肩甲骨が床から浮く程度に上体を起こす

- 息を吸いながらゆっくり戻す

首に力を入れず、目線はおへそを見ることが大切です。腹直筋を鍛え、体幹を安定させて下肢の動作をサポート。

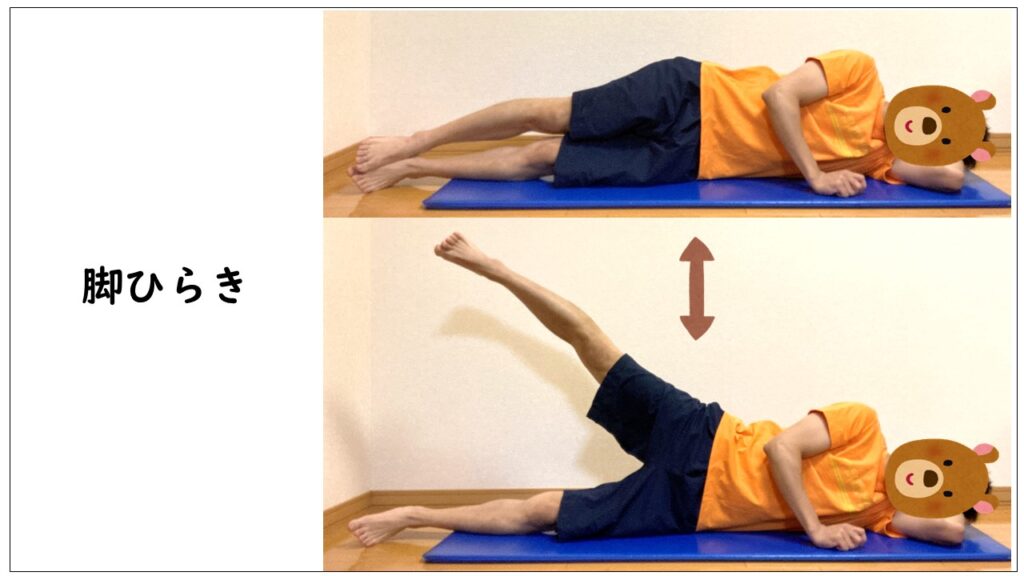

股関節外転(レッグオープン)

- 床やマットに横向きに寝る(下側の腕は枕代わりに頭の下へ、上側の手は体の前に置いてバランスをとる)。

- 膝を伸ばしたまま、上側の脚を息を吐きながらゆっくり持ち上げる。

- 息を吸いながら、脚をゆっくり下ろす。

- 左右それぞれ行う。

脚を高く上げる必要はありません。腰がぐらつかない範囲で、ゆっくり行いましょう。

中臀筋(お尻の側面)を中心に股関節周囲の筋肉を鍛え、歩行時や方向転換の安定性を向上させます。横向きなのでバランスを崩す心配が少なく、高齢者でも安全に行えます。

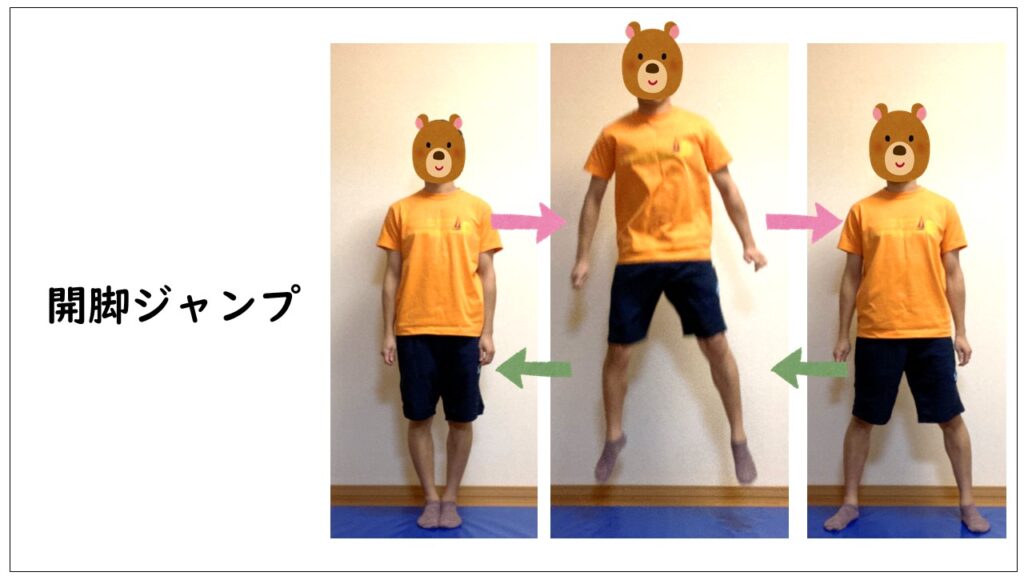

開脚ジャンプ(軽い跳躍運動)

- 足を肩幅に開いて立つ。

- 膝を軽く曲げ、リズムよく 1〜2cm程度の小さなジャンプ を行う。

- 着地は膝を軽く曲げて衝撃を吸収し、リズムを保ちながら繰り返す。

- 「空中で足をひらく」と「空中で足を閉じる」を交互に行う。

高く跳ぶ必要はなく、床からほんの少し浮く程度で十分です。バランスに不安がある方は、椅子や壁の近くで実施すると安心です。

骨に小さな衝撃を与えることで骨粗鬆症予防に役立ちます。また、心拍数を適度に上げる有酸素的な要素も含まれ、全身の活性化につながる

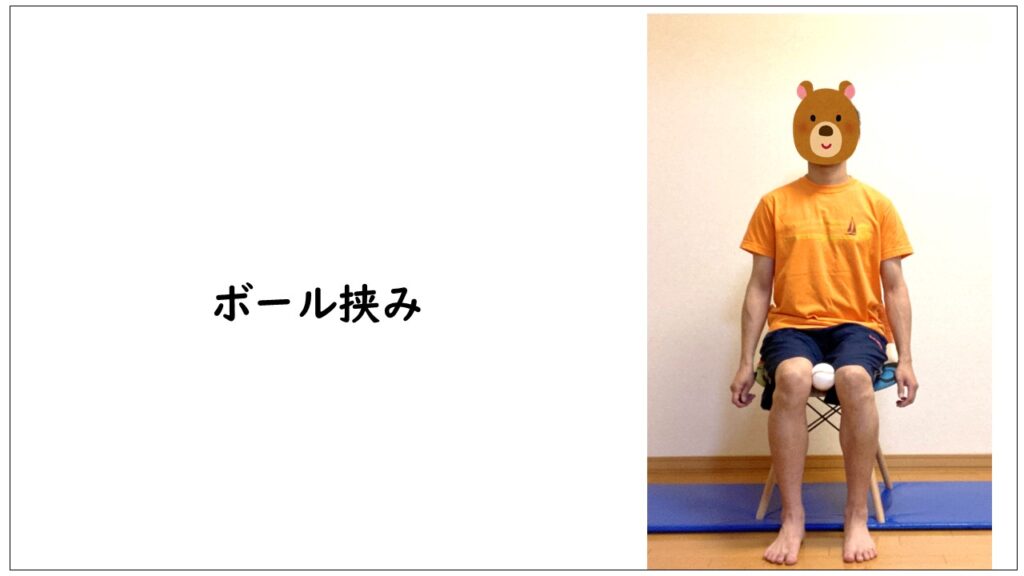

ボール挟み(内もも強化)

- 椅子に座り、背筋を伸ばす。

- 両膝の間にボールやクッションを挟む(タオルを丸めてもOK)。

- 息を吐きながら両膝でボールを押しつぶすように力を入れる。

- そのまま 3秒間キープ。

- 力を抜いてゆっくり元に戻す。

息こらえが起きやすいため、必ず息を吐きながら挟むようにしましょう。

股関節内転筋を強化し、歩行や立ち座り動作の安定につながります。また、骨盤を支える力が高まり、転倒防止にも効果的です。

高齢者向け下肢筋トレの回数・負荷の決定法

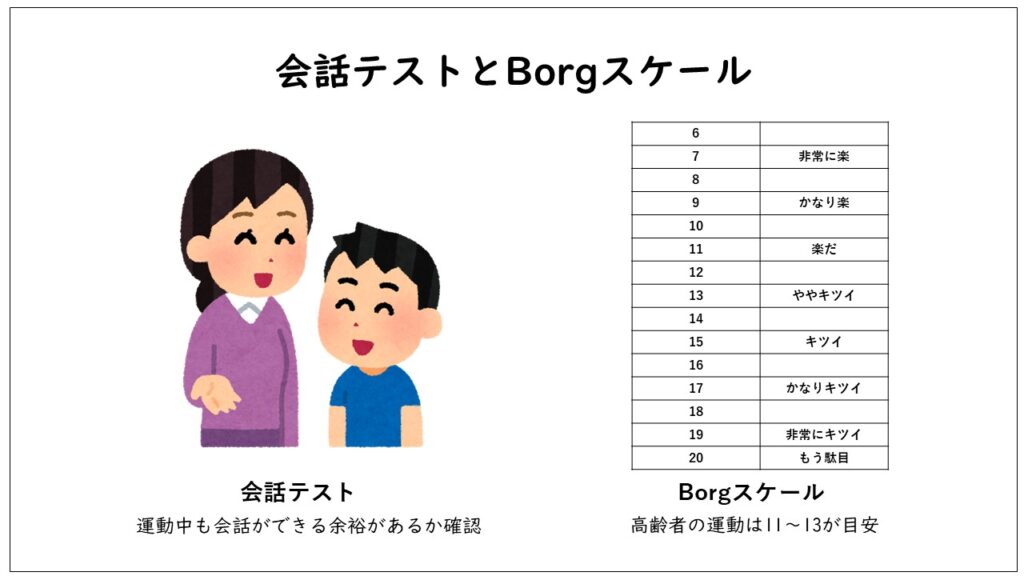

強度の基本指標:会話テストとBorgスケール

高齢者の筋トレでは「きつすぎないが、少し疲れる(ややキツイ)」程度の強度が理想です。

簡単に確認する方法として「会話テスト」があります。運動中に短い会話ができる程度であれば安全な範囲です。

また、運動強度を数値化したBorgスケール(6〜20段階)では、11〜13(楽〜ややきつい)が目安になります。

Borgスケールは医療やリハビリの現場で広く使われる指標で、器具を使わずに強度を調整できる便利なツールです。

回数とセット数、休憩の目安

最初は1種目につき10〜15回を1セットから始めましょう。

慣れてきたら2〜3セットへ増やすと筋力向上に効果的です。

テンポは「上げるときに2秒、下ろすときに3秒」が基本で、反動を使わずコントロールを意識します。セット間や種目間の休憩は45〜90秒を目安に、息が整うまでしっかり休むことが大切です。

毎日行う必要はなく、週2〜3回で十分な効果があります。筋肉は「休む時間」に成長するため、回復時間を確保することも重要です。

時間で運動強度・量を管理する方法(インターバル方式)

回数を数えるのが難しい方や、グループで一斉に運動を行うときには時間で区切る方法が便利です。

- 20秒運動+20秒休憩 6ラウンド

- 30秒運動+30秒休憩 4ラウンド

といった形です。回数に縛られずに取り組めるため、達成感が得やすく、続けやすい特徴があります。

ハードな「タバタ式インターバル」は強度が高すぎるため高齢者には不向きです。時間管理を使う場合は短時間・低衝撃に設定するのがポイントです。

負荷の上げ方と可動域の調整

負荷を上げるときは、

- 回数を増やす

- 動作をゆっくり行う(下ろすのに3〜4秒かける)

- 軽い重りを使う(0.5〜1kg程度)

という順番で進めます。

また、膝や腰に痛みがある場合は可動域を狭めても構いません。状態に合わせて動きを調整し、無理のない範囲で続けることが大切です。

力を入れる瞬間に息を吐くと安全に実施できます。特にボール挟みやクランチでは「息こらえ」が起きやすいので注意しましょう。

高血圧の診断がある方は特に息こらえは要注意です。息こらえによって血圧が過度に上がってしまいます。

高血圧の改善にはストレッチが効果的です。下記の記事で紹介しているストレッチも筋トレと一緒に行いましょう!

中止や受診が必要なサイン

- 運動中に胸の痛み

- 強い息切れ

- 突然のめまい

- 片側だけのしびれや強い痛み

などが出た場合は、すぐに中止してください。

症状が続くときは医療機関を受診することが必要です。心疾患や骨粗鬆症などの持病がある方は、開始前に主治医へ相談すると安心です。

筋肉の張りや軽い疲労感は自然な反応ですが、「鋭い痛み」や「バランスを崩すほどの息切れ」は危険信号です。

鋭い痛みが胸だけでなく背中や肩にあらわれた場合、それは心臓病のサインかもしれません。心臓病を見逃さないためには、心臓病の痛みの特徴を知ることが鍵を握ります。詳しくは下記の記事で!

高齢者下肢筋トレの安全&サポートのコツ

転倒と痛みを防ぐ工夫

筋トレ中は椅子や手すり、壁などを活用して常に支えを確保しましょう。

床は滑りにくい環境を整えることも大切です。

痛みは10段階中2〜3程度までが許容範囲で、それ以上強い痛みを感じたらすぐに中止します。ジャンプなどの種目は必ずマットの上で行い、壁や椅子の近くで安全を確保しましょう。

「安全第一」が結果的に継続と成果につながります。

前向きな声かけで自信を引き出す

指導の場面では「できていないこと」よりも「できていること」を伝えることが大切です。

- 「膝の向きが揃っていて良いです」

- 「ゆっくり下ろせていて素晴らしい」

といった具体的な誉め言葉は、自信を育て、やる気を引き出します。

改善点を伝えるときも「次は目線を少し遠くにしてみましょう」とポジティブな提案を心がけましょう。

脳はポジティブな言葉に反応するとモチベーションが高まり、動作の習得も早くなることが知られています。

下記の記事では、脳をポジティブにする方法紹介しています!科学的にも認められている方法です。

グループ運動と個別指導の使い分け

グループ運動には「仲間と一緒に楽しめる」「励まし合える」という利点があり、継続の後押しになります。

一方、個別指導は持病や転倒リスクが高い方に向いており、安全性と個別対応が確保できます。

選び方の目安:

- 社交的で仲間と運動するのが好きな方 → グループ運動がおすすめ

- 個別に丁寧な対応が必要な方 → 個別指導が向いている

可能であれば「普段はグループ、定期的に個別評価」の組み合わせが最も効果的です。

継続のための工夫

運動は「続けること」で初めて成果につながります。

そのため指導者はとにかく具体的に誉め、達成感を感じてもらうことが大切です。

また、セット間の休憩では筋トレの話題だけでなく、世間話や季節の話を交えると雰囲気が和らぎ、楽しい時間として記憶されやすくなります。

心理学的にも「楽しい記憶」とセットになった行動は習慣化しやすいと言われています。

「患者さんや利用者さんとの会話にいつも困る…」という方は下記の記事をご覧ください。楽しい会話のポイントは「相手の話を聴くこと」です。

YouTubeで下半身筋トレ

私のYouTubeチャンネルでは 初心者向けの下半身筋トレ動画を紹介しています。動画を見ながら一緒に行えば、動きのリズムや姿勢のポイントが理解しやすく、安心して取り組めます。

特に高齢者の方や、運動に慣れていないご家族・介護スタッフの方にもおすすめです。「自宅で安全に行える運動」をテーマにしていますので、記事とあわせてご活用ください。

まとめ|「安全・適正負荷・楽しく継続」で成果が出る

下肢筋トレは「無理なく続けること」で確実に効果が出ます。

今日1回で劇的に変わるわけではありませんが、毎週少しずつ積み重ねることで、立ち上がりが楽になったり、歩くのが安定したりと、生活の中で小さな変化を実感できるようになります。

大切なのは、きつすぎる運動ではなく「安全で、ちょうどよい強度」で行うこと。

そして何より、楽しく続けられる環境を作ることです。支えてくれるご家族や介護スタッフ、仲間と一緒に取り組むことで、運動は「つらいこと」から「楽しみな時間」へと変わります。

「できた!」という達成感は筋力アップ以上に大きな財産です。小さな成功を積み重ねながら、体も心も元気になっていきましょう。

コメント