- SNSを使用することで心と身体に疲れが溜まっているのは「SNS疲れ」が原因です。

- 「SNS疲れ」とは、他人と比較して落ち込んだり、通知が気になってリラックスできない状態を指します。SNS疲れが溜まると心と身体に悪影響をもたらします。

- この記事ではSNS疲れを解消する「リフレッシュストレッチ」を紹介します。

「SNSは楽しいけれど、なんか疲れる」と感じるそれは「SNS疲れ」です。

SNS疲れ」とは、他人と比較して落ち込んだり、通知が気になってリラックスできない状態を指します。この状態が長く続くと、

- 自己肯定感の低下

- 不安感の増加

- 睡眠の質の低下

- 肩こり・首こりの悪化

など、心身に不調をもたらします。

この記事ではSNS疲れを解消する「リフレッシュストレッチ」を紹介します。

リフレッシュストレッチをすればモヤモヤした気持ちがすっきり晴れ渡ります!ストレッチでSNS疲れを吹っ飛ばしましょう!

SNS疲れとは?

「SNS疲れ」とは、長時間のSNS利用によって心や体にストレスが溜まる状態のことを言います。

SNS疲れは特に、

- 他人と比較して落ち込む

- 通知が気になってリラックスできない

- 睡眠不足になる

などの影響が出やすい特徴があります。

情報量の多さや「いいね」の数に左右されることで、知らず知らずのうちにストレスや不安を感じてしまいます。

SNS疲れの原因

- 情報過多

- 常に他人と比較してしまう

- 承認欲求の高まり

- 終わりのないスクロール

- ネガティブな情報による悪影響

- SNSへの依存

SNSは便利なツールですが、情報過多や比較によるストレス、承認欲求のプレッシャーなどが原因で心や体に負担をかけてしまいます。

SNS疲れを感じやすい人の特徴

- 他人の評価を気にしやすい

- ついスマホを触ってしまう

- 投稿の反応が気になり不安になる

- SNSを見て落ち込むことが増えた

SNS疲れを感じやすい人は、他人との比較や承認欲求の影響を受けやすく、情報過多によるストレスを抱えがちです。

SNS疲れのサイン

- SNSを見た後に気分が落ち込む

- SNSの通知が気になり集中力が低下する

- 投稿を考えるのがストレスに感じる

- 画面を見続けて頭痛や肩こりがする

SNSを見た後に不安や疲れを感じる場合は、過度に依存している兆候かもしれません。

肩こりを解消したいなら、脇をストレッチしましょう!脇の筋肉は肩の筋肉と繋がっており、肩こりにとても関わっています。詳しくは下記の記事をご覧ください。

SNS疲れが心と体に与える影響

SNS疲れは心と身体に悪影響をもたらします。

心への影響

- 自己肯定感の低下

- 不安感や焦燥感の増加

- 集中力の低下

- メンタルの不調

SNSを使っているのに孤独感を感じたり、感情が不安定になったりすることもあります。

心を強くしたいなら筋力トレーニングが効果的です。下記の記事で紹介しているメンタルトレーニングを組み合わせた筋トレを行えば、心も身体も強くなります。

身体への影響

- 睡眠の質の低下

- 肩こり・首こり

- 目の疲れ・眼精疲労

- 自律神経の乱れ

SNS疲れは身体にも影響を与え、眼精疲労や頭痛、肩こりなどを引き起こすことがあります。また、長時間の使用が睡眠の質を低下させ、ストレスや運動不足の原因にもなります。

SNS疲れを解消するリフレッシュストレッチ

ここからはSNS疲れを解消するリフレッシュストレッチを紹介します。

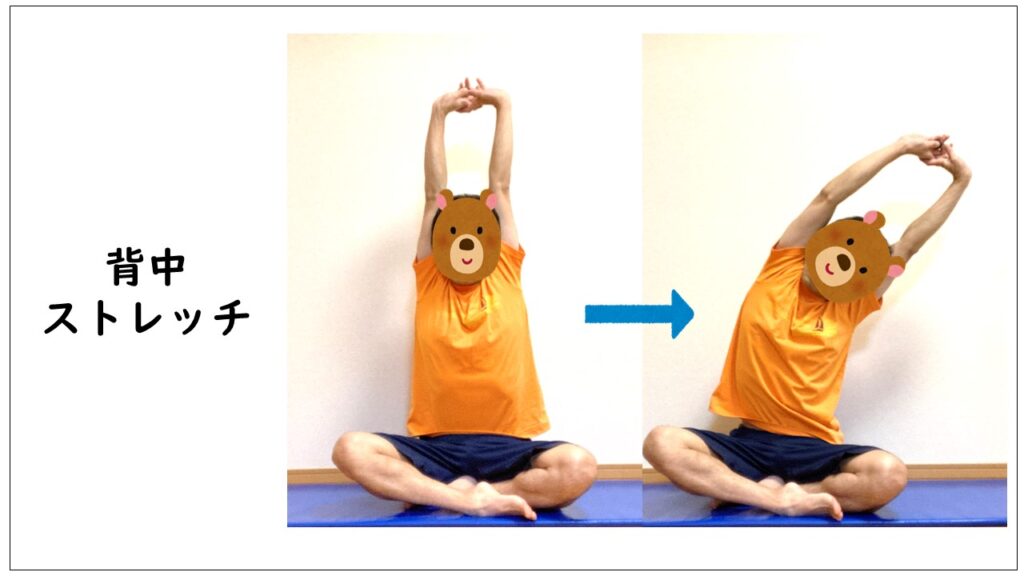

背中・体側 ストレッチ

- 床に座って行う。

- 両手を組んで、真上に腕を伸ばす。

- 両手を組んだまま、横に倒して脇のあたりをストレッチする。

- 左右それぞれ30秒ずつ行う。

背中・体側のストレッチは、長時間スマホやパソコンを使うことで固まりがちな背中や肩、体側の筋肉をほぐし、血行を促進します。

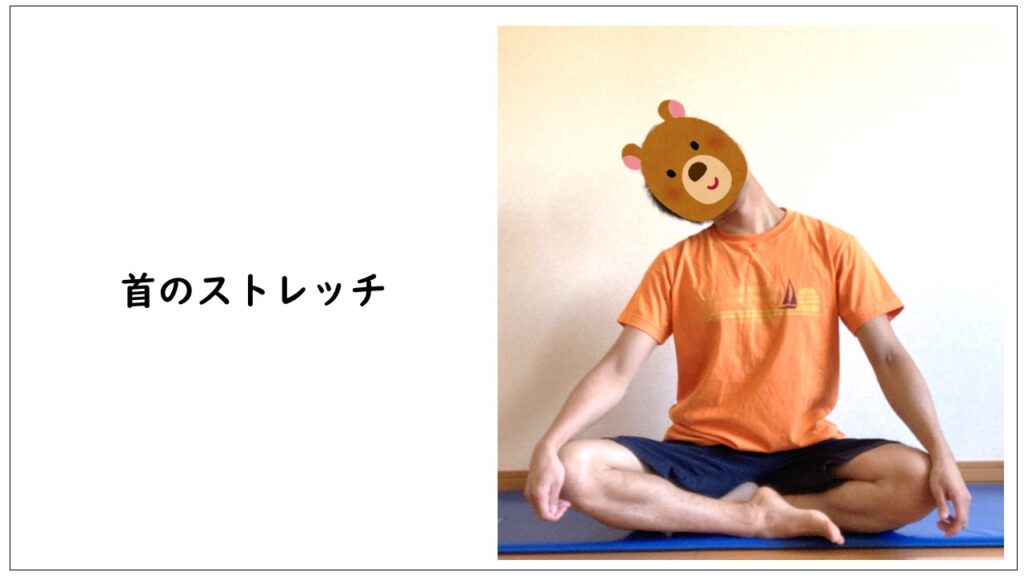

首 ストレッチ

- 背筋を伸ばす。

- 頭を左右どちらかに倒し、耳を肩に近づける。

- 左右それぞれ30秒ずつストレッチを行う。

首のストレッチは、スマホやパソコンを長時間使うことでこりやすい首周りの筋肉をほぐします。肩こりや首の痛みが軽減されます。

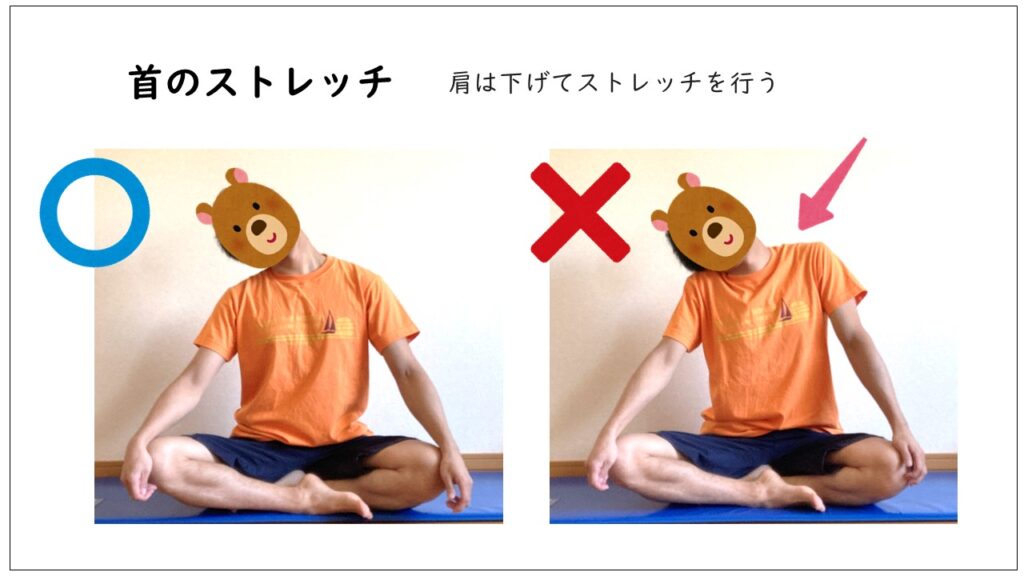

肩が上がらないよう注意する

首の横のストレッチでは肩が上がらないように注意しましょう。頭を横に倒す前に肩が下がっていることを確認しましょう。

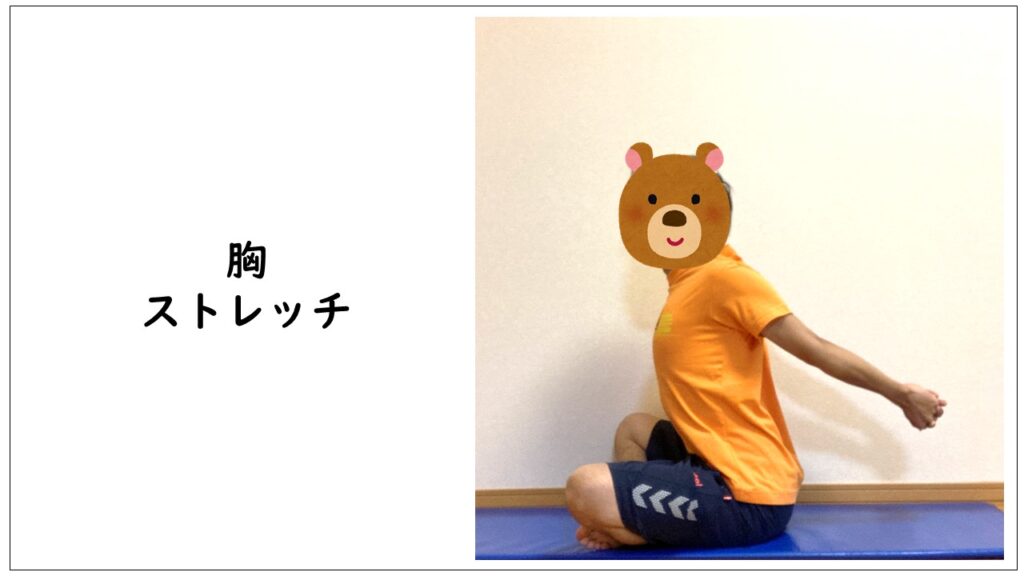

胸 ストレッチ

- 床、または椅子に座って行う。

- 両手を体の後ろで組んで、斜め下に両手を伸ばす。

- 両肩を後ろに引いて、30秒ストレッチを行う。

胸(大胸筋)のストレッチは、スマホやパソコンを使う際に前かがみの姿勢が続くことで縮みがちな胸の筋肉を伸ばします。姿勢が改善され、呼吸が深くなることでリラックス効果が得られます。

前腕 ストレッチ

- 立つ、または床や椅子に座って行う。

- ストレッチしたい方の腕を前に伸ばし、手のひらを顔と反対側に向ける。

- 指先を真下に向ける。

- 前に伸ばした手と左右反対の手で、前に伸ばした指を掴んで反らす。

- 左右それぞれ30秒ずつストレッチを行う。

前腕のストレッチは、スマホやパソコンを長時間使うことで疲れやすい手首や前腕の筋肉をほぐします。これにより、手の疲れやこりが軽減され、腕全体の血行が促進されます。

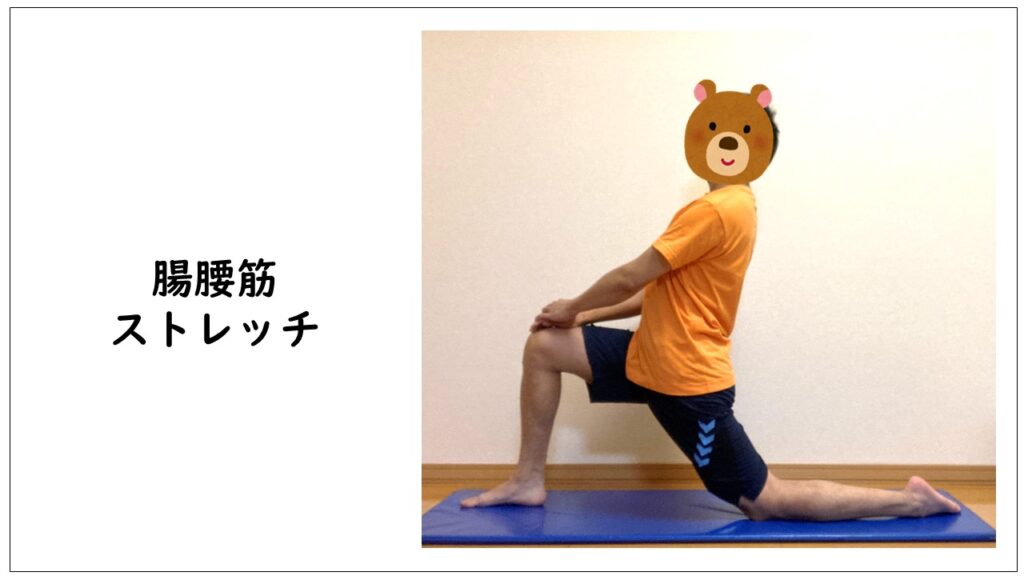

股関節 ストレッチ

- 足を前後にひらき、前足は膝を立てる。

- 後ろに伸ばした足は、できるだけ後ろに引く。

- 上半身を起こし、後ろに伸ばした方の足の付け根がストレッチされているのを感じる。

- 上半身を後ろに傾け、ストレッチの強さを調整する。

- 左右それぞれ30秒行う。

股関節のストレッチは、長時間座っていることで硬くなりやすい腸腰筋をほぐします。腰痛や姿勢の不良が改善され、体全体の血流が良くなります。

腰は反らない

上半身を後ろに倒すことを意識すると、どうしても腰が反りやすくなります。腰は反らずに、胸を後ろに倒す意識で行いましょう。

腸腰筋のストレッチは上半身を後ろに傾けることがポイントです。足の付け根から上半身を後ろに倒す意識で行いましょう。

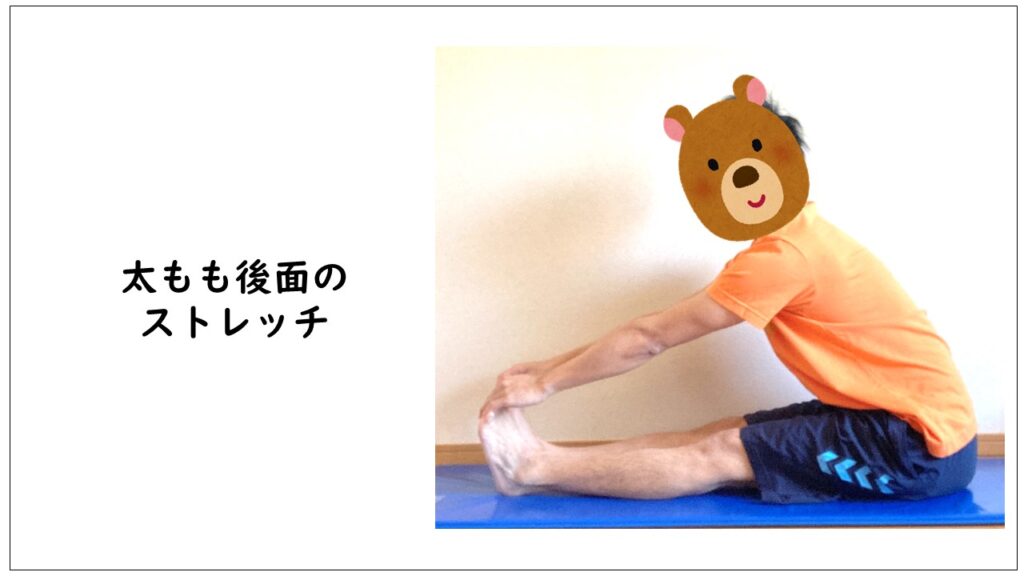

太もも後面 ストレッチ

- 両足を伸ばして座る。

- 上半身を前に倒し、両手も前に伸ばす。

- 息をこらえないように注意する。

- 30秒行う。

太もも(後面)のストレッチは、長時間座りっぱなしや不適切な姿勢で硬くなりがちな太ももの裏側の筋肉を伸ばします。下半身の緊張がほぐれ、血流が改善されることで、腰痛や足の疲れが解消されます。

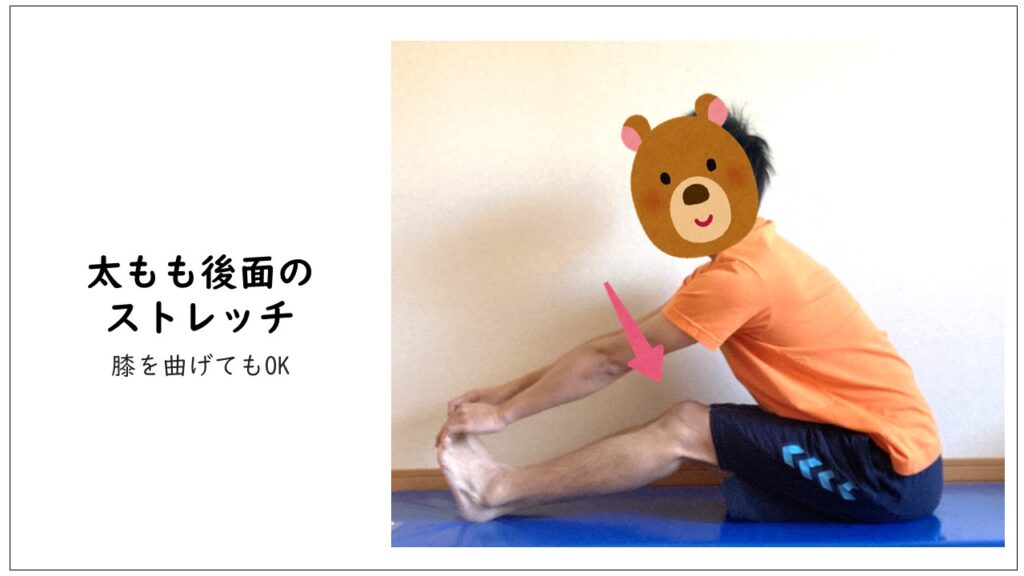

膝を曲げてもOK

どうしても太ももの後面のストレッチが「キツイ」、「苦しい」、「辛い」と感じる場合は膝を曲げて行いましょう。膝を曲げることで上半身を前に倒しやすくなります。

膝を曲げてストレッチする場合も、骨盤を立てて座りましょう。

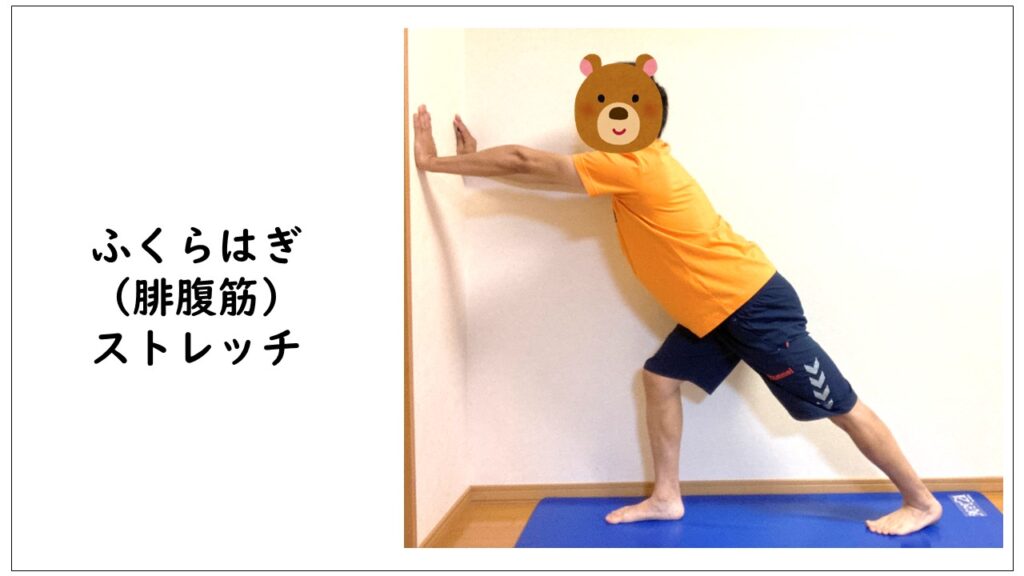

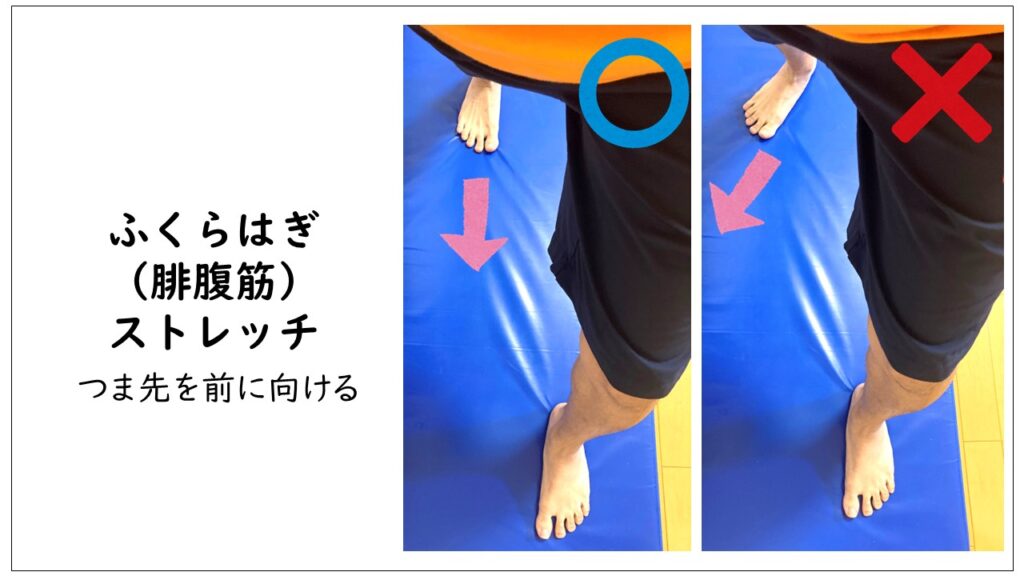

ふくらはぎ ストレッチ

- 両手を壁などにつき、足を前後にひらく。

- 後ろ足のかかとを床につけたまま、前足の体重をかける。

- 左右それぞれ30秒行う。

長時間の座り仕事やスマホの使用でふくらはぎが硬くなり、血行不良やむくみを引き起こしやすくなります。ふくらはぎを伸ばすことで、血液循環が促進され、疲れを軽減するとともに、リフレッシュ効果が得られます。

つま先を前に向ける

後ろ足のつま先を真っすぐ前に向けましょう。

後ろ足のつま先が斜め内側、または外側を向いているとふくらはぎ全体がストレッチされません。つま先は真っすぐ前に向けてふくらはぎのストレッチを行いましょう。

SNS疲れをもっと楽にするポイント

SNS疲れをもっと楽にするポイントは3つあります。

- デジタルデトックスの時間を作る

- SNSは「楽しむもの」と割り切る

- 通知をオフにして必要なときだけ見る

デジタルデトックスの時間を作る

「SNSから離れる時間」=「デジタルデトックス」の時間を意識的に作ることで、心と体をリフレッシュできます。

- 「〇時以降はスマホを見ない」ルールを作る

- 休日はSNSをお休みして自然に触れる

- 寝る1時間前はスマホを置いてリラックスする

SNSを使わない時間を作ることで、気持ちがスッキリし、集中力も回復しやすくなります。

デジタルデトックスを行うことで「スマホ脳」も解消できます。スマホ脳は集中力の低下や睡眠の質の低下を招くため、早期の解消が大切です。

SNSは「楽しむもの」と割り切る

SNSは本来、気軽に楽しむためのもの。他人と比べたり、無理に投稿しようとすると、ストレスの原因になってしまいます。

- 「SNSは自分のペースで楽しめばOK」と考える

- 完璧な投稿をしようと気負わない

- 他人と比べず、「自分が楽しい」と思える使い方をする

SNSを気楽に楽しむことで、プレッシャーを感じることなく使えるようになります。

通知をオフにして必要なときだけ見る

スマホの通知が頻繁に来ると、ついSNSを開いてしまいがち。通知をオフにして、「見る時間を決める」 ことで、SNSに振り回される時間を減らせます。

- SNSの通知をオフにする

- 「1日〇回だけ見る」と決める

- スマホを見る時間を減らし、その分リアルな時間を大切にする

「通知オフ」の習慣を続けると、SNSに追われる感覚が減り、自分の時間をより充実させることができます。

まとめ

- SNSを使用することで心と身体に疲れが溜まっているのは「SNS疲れ」が原因です。

- 「SNS疲れ」とは、他人と比較して落ち込んだり、通知が気になってリラックスできない状態を指します。SNS疲れが溜まると心と身体に悪影響をもたらします。

- この記事ではSNS疲れを解消する「リフレッシュストレッチ」を紹介しました。

コメント