【この記事でわかること】

- 科学的に認められた「新陳代謝を上げる」10の具体的な方法

- 運動・食事・生活習慣から代謝を底上げするコツ

- 今日からできる「太りにくく、疲れにくい体づくり」のポイント

「食べる量を減らしても、なかなか体重が落ちない」、「以前より冷えやすく、疲れやすくなった」。

それは、新陳代謝の低下が関係しているかもしれません。

新陳代謝とは、体の中でエネルギーを生み出し、細胞を生まれ変わらせる“生命のサイクル”。年齢や生活習慣の乱れによってこの働きが落ちると、体は燃えにくくなり、太りやすく、回復しづらくなります。

でも安心してください。代謝は年齢で止まるものではなく、「体の使い方」や「習慣」次第で何歳からでも上げられるのです。

この記事では、最新の研究で効果が確認されている「新陳代謝を上げる10の方法」を紹介します。

新陳代謝とは

「新陳代謝」とは、古い細胞を壊して、新しい細胞をつくる働きのことです。肌・髪・筋肉・内臓など、私たちの体は毎日少しずつ生まれ変わっています。

たとえば肌は約1か月で、筋肉はトレーニングや睡眠中に再生します。この“入れ替わりの力”が新陳代謝です。

一方で、代謝が落ちると細胞の再生が遅くなり、「疲れが取れない」「太りやすい」「肌の調子が悪い」といった変化が起こります。

「新陳代謝を上げる」とは、体の中で“新しい自分をつくる力”を高めること。

年齢に関係なく、運動・食事・生活習慣を整えれば、この“エネルギーのめぐり”は何歳からでも取り戻せます。

科学が認めた!新陳代謝を上げる10の方法

① 筋トレ+HIIT(高強度インターバルトレーニング)で代謝を底上げする

筋肉は体の中で最もエネルギーを使う組織。筋肉量が多いほど、何もしていないとき(=基礎代謝)でも消費カロリーが高くなります。

さらに短時間で強度を上げるHIIT(高強度インターバルトレーニング)は、心拍数と酸素消費量を一気に高め、運動後も代謝が上がり続ける「アフターバーン効果」が期待できます。

筋トレ・HIITの方法

- スクワットやプランクなどの自重トレーニングを週2〜3回

- HIITは「20秒運動+10秒休憩 × 8セット」を目安に

- 息が上がる程度の負荷で短時間に集中

「短くきつく」を意識すると、10分でも1時間分の運動効果に。時間がない人に最適です。

下記の記事でHIITの具体的な方法(種目)を紹介しています。また、HIITがエアロバイクを使っても行えます。あわせてご覧ください!

② スロージョギングで脂肪と糖の代謝を整える

ジョギングよりもゆっくりしたスピードで走るスロージョギングは、脂肪を酸素で燃やす“有酸素代謝”を高めます。

心拍数を適度に上げることで、筋肉内のミトコンドリア(エネルギーを作る細胞器官)が活性化し、基礎代謝が持続的に高まりやすくなります。

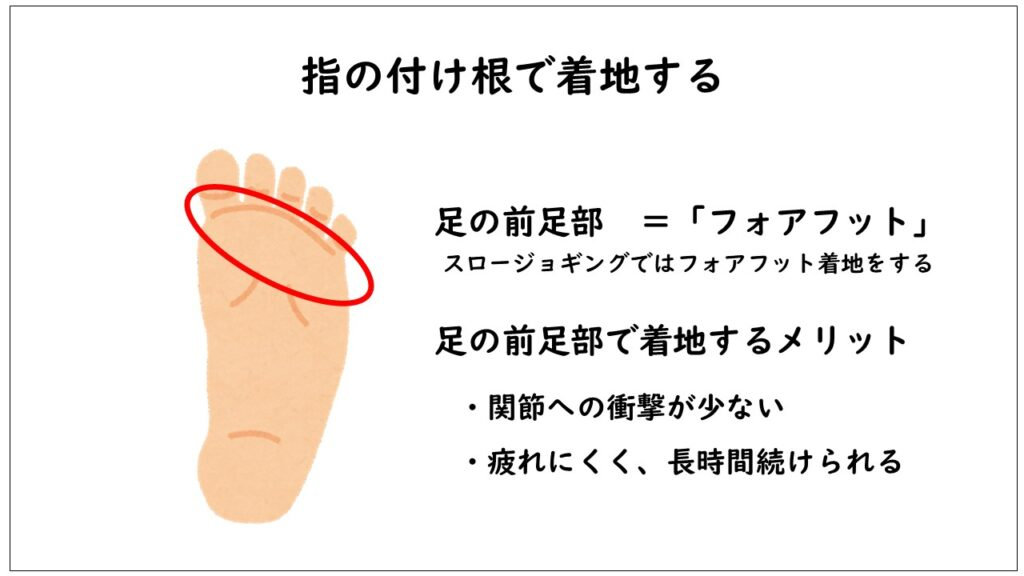

スロージョギングの方法

- 会話できる速さで10〜20分走る

- 背筋を伸ばし、小さな歩幅でリズムよく着地

- 週3〜4回を目安に継続

疲れないスピードで“笑顔で走る”のがコツ。呼吸が乱れすぎると脂肪燃焼が止まるので、リラックスして行いましょう。

下記の記事ではスロージョギングのより具体的な方法を紹介しています。

③ タンパク質を意識した食事で代謝を上げる

食べたものを消化・吸収する際にもエネルギーが使われます。

その中でもタンパク質は、糖質や脂質よりも多くの熱を生み出す「食事誘発性熱産生(DIT)」が高く、摂取するだけで代謝が上がります。

さらに、タンパク質は筋肉・酵素・ホルモンの材料にもなるため、代謝の土台を支える栄養素です。

たんぱく質摂取のポイント

- 毎食、卵・納豆・魚・豆腐・鶏肉などを1品

- 炭水化物と一緒にとると吸収がスムーズ

- 朝・昼・夜に均等に摂る

「手のひら1枚分のタンパク質」を目安に。少しずつでも毎食続けることが大切です。

たんぱく質を豊富に含む「プロテイン」は腎臓に悪影響を与えると言われますが、本当のところはどうなのでしょうか。下記の記事では腎臓とプロテインの関係について紹介しています。プロテインを飲む方必見です!

④ 水分補給で代謝の化学反応をサポート

水は代謝のすべての化学反応の場になります。体内が乾燥すると血流が滞り、酸素や栄養の循環が悪化。結果として代謝も下がってしまいます。

また、体温より低い水を飲むと、体が温めようとしてエネルギーを使うため、一時的に代謝が上がることも報告されています。

水分摂取のポイント

- 1日1.5〜2Lを目安に、常温の水をこまめに摂る

- 朝起きた直後、入浴前後、運動中に補給

- 食事の30分前に1杯飲むと満腹感もUP

朝の「冷水1杯」は代謝スイッチ。寝起きの体にやさしい刺激を与えます。

⑤ 睡眠の質を高める(ホルモンと代謝を整える)

深い眠りの間に分泌される「成長ホルモン」は、筋肉や肌の修復、脂肪の分解を促します。睡眠不足が続くと、食欲を増やすホルモン(グレリン)が増え、代謝を下げる要因になります。

つまり、“しっかり眠ること”が代謝の回復につながるのです。

睡眠の質を高めるポイント

- 寝る90分前にぬるめ(38〜40℃)の湯に15分浸かる

- 寝室は22〜24℃、照明は暗めに

- 就寝前1時間はスマホ・PCをオフに

朝の光で体内時計をリセット。「朝の太陽+夜の暗さ」が代謝リズムを整えます。

寝つきを良くする秘訣は「マグネシウムを摂ること」です。詳しくは下記の記事で!

⑥ 体温調整で代謝スイッチを入れる

寒さの刺激を受けると、体は熱を作り出すために「褐色脂肪細胞」を働かせます。これが体内の脂肪を燃焼し、体温維持と同時に代謝を活性化させます。

温かさと冷たさをバランスよく取り入れることが、代謝のスイッチになります。

褐色脂肪細胞を活性化するポイント

- 朝の冷水洗顔や短時間の冷水シャワー

- 温冷交代浴(40℃→20℃→40℃)を2〜3回繰り返す

“冷→温”のリズムがポイント。体を刺激して血流を促します。

褐色脂肪細胞はヨガでも増えやせます。詳しくは下記の記事へ!

⑦ 呼吸を深くする(酸素と代謝の効率を上げる)

酸素は代謝を動かす燃料です。

浅い呼吸だと酸素が足りず、細胞のエネルギー産生が弱まります。深い腹式呼吸を続けることで横隔膜が鍛えられ、体の隅々まで酸素を行き渡らせることができます。

呼吸を深くする方法

- 背筋を伸ばして座り、鼻から4秒吸い、口から6秒吐く

- お腹をふくらませるように呼吸する

- 朝晩3分ずつ、静かな環境で行う

呼吸に意識を向けるだけで自律神経が整い、代謝ホルモン(アドレナリン・甲状腺ホルモン)の働きも安定します。

⑧ 腸内環境を整える(短鎖脂肪酸が代謝を刺激)

腸は「第二の脳」と呼ばれ、代謝に関わるホルモン(GLP-1など)や短鎖脂肪酸をつくり出します。腸内環境が悪いと、栄養の吸収・エネルギー利用効率が下がり、代謝も落ちてしまいます。

腸内環境を整えるポイント

- ヨーグルト・納豆・味噌など発酵食品を1日1品

- オートミール・野菜・海藻で食物繊維を補給

- 水をしっかり摂って腸の動きを助ける

「食べる時間」を毎日そろえると腸のリズムが整い、代謝も安定します。

⑨ スパイス・発酵食品で“食べる代謝促進”

唐辛子やショウガに含まれる辛味成分は、交感神経を刺激して一時的に体温を上げ、血流と代謝を高めます。

さらに、発酵食品の乳酸菌が腸内でエネルギー産生を助け、内側から体を温めます。

スパイス・発酵食品摂取のポイント

- しょうが湯、キムチ納豆、スパイスカレーを食卓にプラス

- 味噌汁や鍋料理に一味唐辛子をひと振り

辛すぎは逆効果。体がじんわり温まる程度が理想です。

スパイスについてもっと詳しく知りたい方は下記の記事へ!

⑩ ストレスをコントロールして自律神経を整える

ストレスを感じると分泌される「コルチゾール」は、代謝を抑制し脂肪を溜めやすくします。

反対にリラックス状態では副交感神経が働き、血流や呼吸、ホルモン分泌が整い、代謝が自然に高まります。

自律神経を整えるポイント

- 深呼吸・ヨガ・音楽・自然の中の散歩などを毎日5分

- 「やらなきゃ」を減らす“ゆる時間”を作る

リラックスは休息ではなく“回復のスイッチ”。心が穏やかだと代謝も上がるのです。

下記の記事では自律神経を整える方法を5つ紹介しています。

新陳代謝を上げる!YouTube動画で実践

新陳代謝アップの第一歩は「朝のスイッチ」を入れること。私のYouTubeチャンネルでは、新陳代謝を活性化する効果もある「モーニング筋トレ」を動画で紹介しています。

朝の3分で、血流・体温・呼吸・姿勢を整えるルーティン。運動が苦手な方でも簡単に始められる内容です。

まとめ:新陳代謝を上げることは“生きる力”を整えること

新陳代謝とは、命を動かすエネルギーの循環。

新陳代謝を高めることは、

- 元気

- 美しさ

- 前向きさ

を取り戻すことでもあります。

筋肉を動かし、呼吸を整え、体を温め、心をやわらげる。そんな小さな積み重ねが、あなたの体をゆっくり変えていきます。

参考文献

- American College of Sports Medicine. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 11th ed. (2021)

- Melby, C. L., et al. “Effect of Exercise Intensity on 24-h Energy Expenditure and Substrate Oxidation.” Journal of Applied Physiology (1993)

- Cypess, A. M., et al. “Activation of Human Brown Adipose Tissue by Cold Exposure.” New England Journal of Medicine (2009)

- Tremblay, A., et al. “Impact of Exercise Intensity on Body Fatness and Skeletal Muscle Metabolism.” Metabolism (1994)

- Short, K. R., et al. “Effects of Aging and Exercise Training on Human Skeletal Muscle Mitochondrial Function.” American Journal of Physiology (2005)

- Morimoto, T. et al. 「睡眠の質と代謝機能との関連」『日本生理学雑誌』(2018)

- Hamasaki, H. “Daily Physical Activity and Type 2 Diabetes: A Review.” World Journal of Diabetes (2016)

- Tokuyama, K. et al. 「寒冷刺激による褐色脂肪活性化の代謝効果」『日本温泉気候物理医学雑誌』(2017)

- 本田真也ほか『栄養学の基礎 第3版』化学同人(2020)

コメント