【この記事でわかること】

- フレイルの基本的な意味と現場で伝えやすい説明方法

- フレイルを放置すると起こりやすいリスク

- 簡単にできる「輪っかテスト」によるフレイルチェック方法

- 現場で差がつく5つのフレイル予防筋トレ

- 筋トレ初心者向け下半身エクササイズ動画の活用法

「フレイルって、説明してください」と利用者さんやご家族に聞かれたとき、あなたはどう答えていますか?

介護やリハビリの現場でよく耳にする言葉ですが、実際に“分かりやすく伝える”のは難しいものです。

フレイルは放置すれば転倒・寝たきり・認知機能低下などにつながりますが、早めに気づいて予防すれば改善できる可能性が高い状態でもあります。

そのため、職員が「正しく理解し」「現場で伝えられること」が非常に大切です。

この記事では、フレイルの基礎知識から現場で使える簡単チェック法、そして通常はあまり紹介されない、現場で差がつく筋トレ5選を紹介します。

さらに、筋トレ効果を引き出す声掛けや安全管理のポイントも解説。明日からの指導にそのまま活かせる内容です。

下記の記事では高齢者の運動指導としてストレッチの方法を紹介しています。ストレッチの方法だけでなく、効果を出すポイントや声掛けの具体的な方法も紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。

フレイル予防に効果的な筋トレ5選【現場で差がつく】

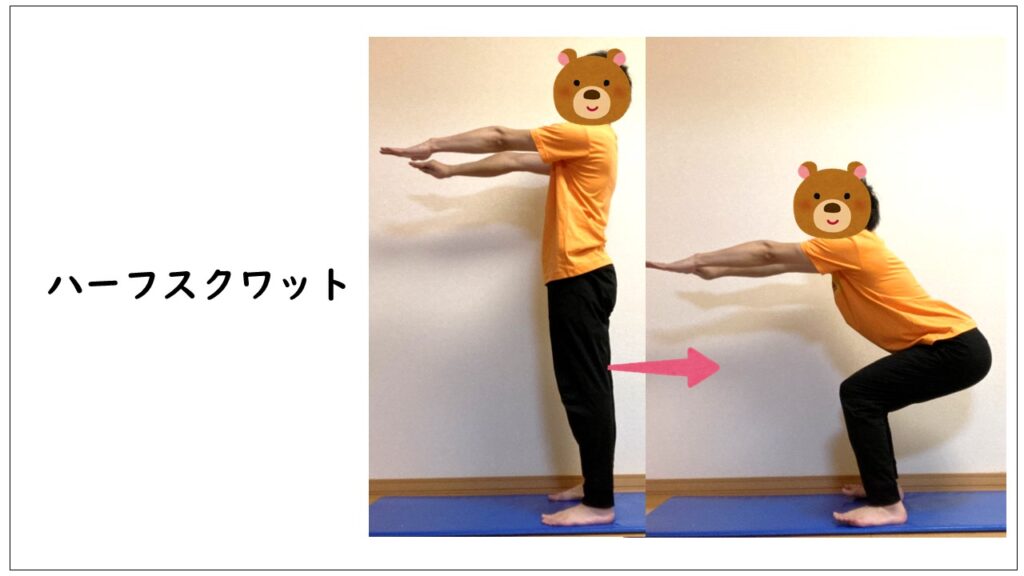

① スクワット

やり方

- 椅子の前に立ち、足を肩幅に開く

- 椅子に腰かけるようにお尻を後ろに引きながら膝を曲げる

- 膝がつま先より前に出ないように注意

- ゆっくり膝を伸ばす

立ち上がり動作や歩行に必要な太ももの筋肉を鍛える運動です。「立ったり座ったりが楽になります。転びにくい足腰を作れますよ」と説明すると理解してもらいやすいです。

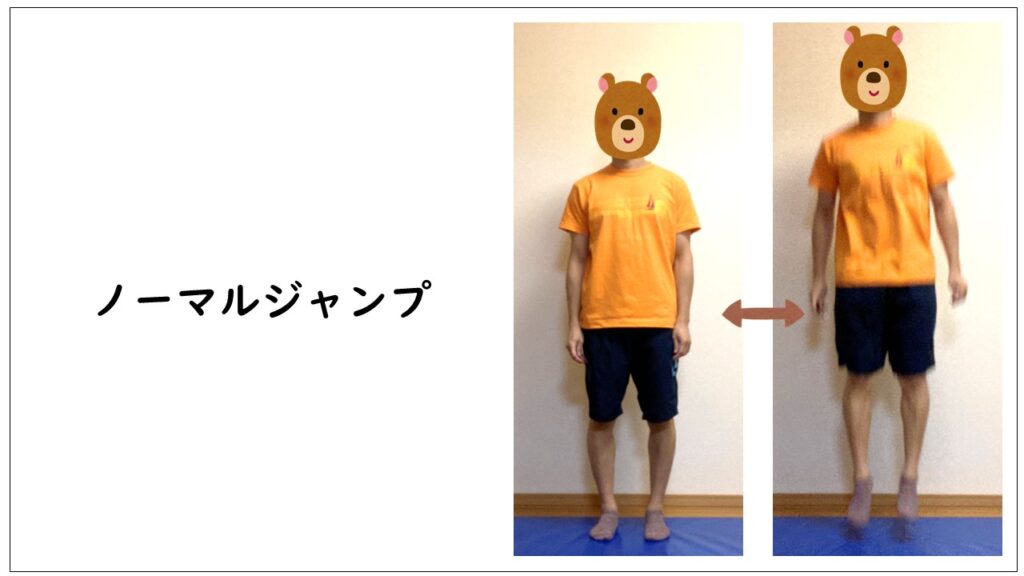

② ジャンプ

やり方

- 椅子の背もたれや手すりにつかまり、安定した姿勢で立つ

- 両足で軽く床を蹴って、ほんの少しだけ跳ぶ

- 着地は静かに行い、すぐに次の動作に移る

脚全体を使う運動で、太もも・ふくらはぎ・お尻を同時に鍛えられます。「少し跳ぶだけで全身の脚力が刺激され、転倒しにくい体になりますよ」と説明するとやる気につながります。

高く跳ぶ必要はありません。“床から1mmでも足裏が離れるくらい” で十分効果があります。

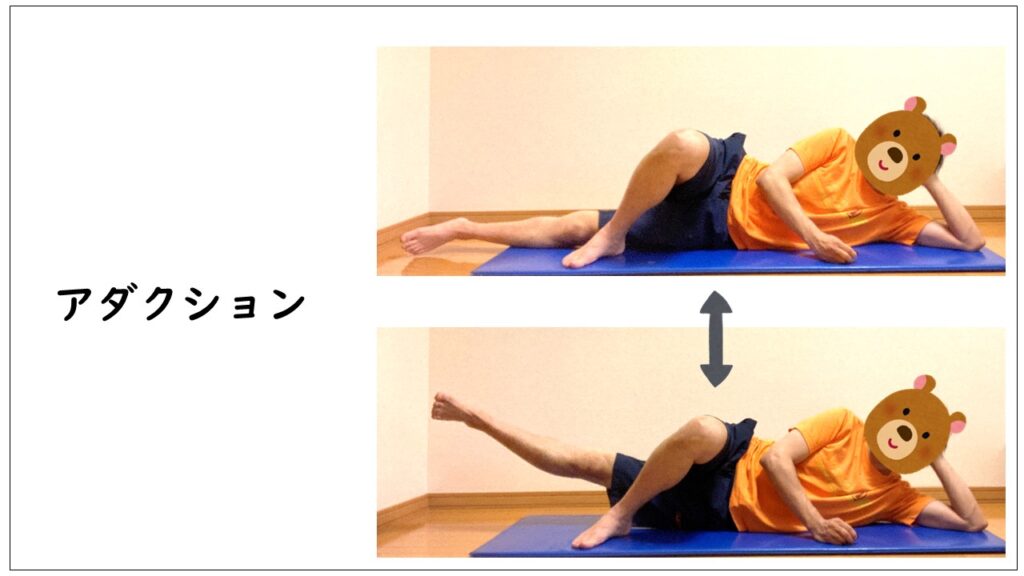

③アダクション(股関節内転)

やり方

- 横向きに寝て、上の足を曲げて前に置く

- 下の足をまっすぐ伸ばし、ゆっくり持ち上げる

- ゆっくり下ろして繰り返す

股関節内転筋を鍛えることで、足を閉じる力が強くなり、立位の安定や転倒予防に役立ちます。

「足をしっかり閉じる力がつくと、立ったときに体がぶれにくくなります」と伝えるとわかりやすいです。

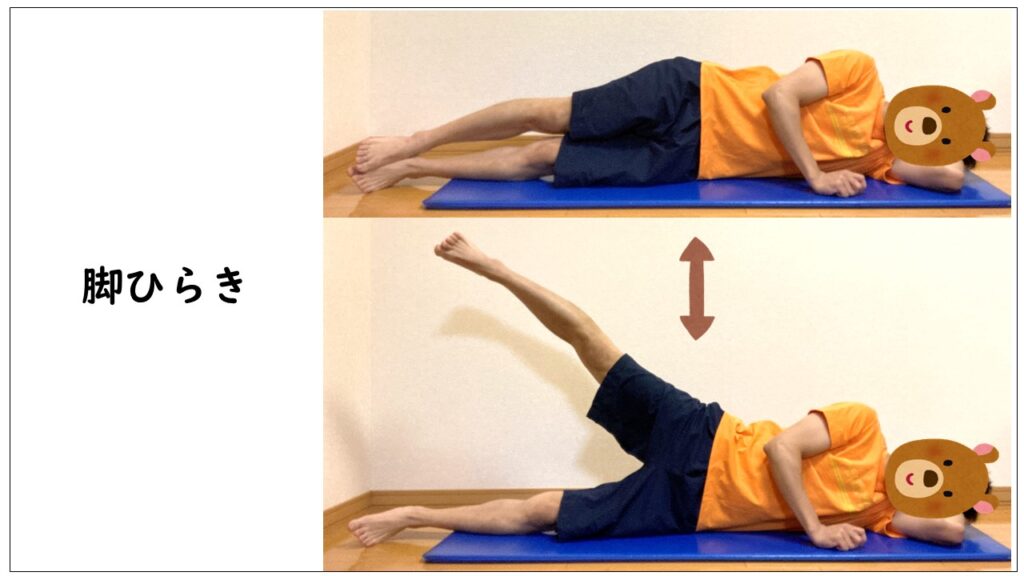

④レッグオープン(股関節外転)

やり方

- 横向きに寝て下の足を軽く曲げ、上の足をまっすぐ伸ばす

- 上の足をゆっくり持ち上げ、外に開く

- ゆっくり下ろして繰り返す

中殿筋を鍛えて歩行時のふらつきを防ぎます。「横に倒れにくくなり、安定して歩けますよ」と声をかけると効果をイメージしやすいです。

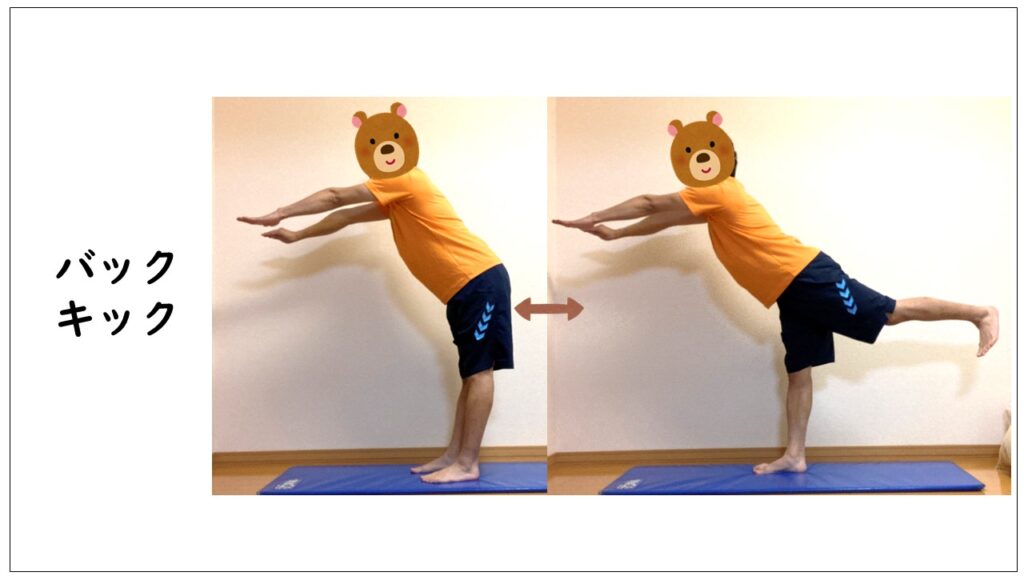

⑤ バックキック

やり方

- 椅子や壁に手を添えて立つ

- 片脚を後ろにゆっくり蹴り出すように伸ばす

- お尻に力を入れて動かすのがポイント

お尻と太ももの裏を鍛え、歩幅が広がり転倒予防になります。「後ろにしっかり蹴れると歩幅が広がって、元気な歩き方になりますよ」と説明するとモチベーションにつながります。

フレイルの基礎知識

健康と要介護の中間にある状態(3種類のフレイル)

フレイルとは、「健康」と「要介護状態」の中間にある虚弱状態 を指します。

筋力や体力の低下、心の元気の減少、人との関わりの希薄化が少しずつ重なり、生活に小さな支障が出始める時期です。

さらにフレイルは、以下の3種類に分けられます。

- 身体的フレイル … 筋力や体力の衰え

- 心理・精神的フレイル … 意欲や気分の低下

- 社会的フレイル … 人との交流の減少や孤立

フレイルは「老化だから仕方ない」ものではなく、早めに気づいて対応すれば改善できる可能性があるのが特徴です。

厚生労働省の調査によれば、65歳以上の約13%がフレイルに該当するとされています。つまり、高齢者10人に1〜2人はフレイル状態にあるという身近な問題なのです。

身体的フレイルとは

加齢や運動不足によって筋力・持久力が落ち、日常生活の動作に影響が出る状態です。

- 階段の昇降がつらい

- 歩行速度が遅くなる

- 体重が減ってきた

「サルコペニア(加齢による筋肉量の減少)」は身体的フレイルの代表的な要因です。

サルコペニアの予防には筋トレが効果的ですが、エアロバイクを使った高強度インターバルトレーニングもオススメです。エアロバイクであれば転倒の危険性がなく、安全に取り組めます。

下記のサイトではエアロバイクを使った高強度インターバルトレーニングの効果(論文翻訳・要約)と具体的な方法をそれぞれ紹介しています。

心理・精神的フレイルとは

体の衰えとともに心にも影響が出て、気持ちの落ち込みや意欲の低下が目立つようになります。

- 外出や人との交流が面倒に感じる

- 趣味や活動への関心が薄れる

- 抑うつ的な気分が続く

運動には「幸福ホルモン」と呼ばれるセロトニンを増やす効果があり、気分の改善にも役立ちます。

「安全な運動で高齢者の心を前向きにしたい!」時は「椅子ヨガ」が効果的です。難しい動きはありません。呼吸に意識を向けて身体を動かすと心も身体もすっきりします。

社会的フレイルとは

社会とのつながりが減ることで、体や心に悪影響を及ぼす状態です。

- 一人暮らしで孤食が増える

- 地域活動や友人との関わりが減少

- 引きこもりがちになる

社会的孤立はフレイル進行の大きなリスク。介護・リハ職が「運動+交流の場」を提供することで予防につながります。

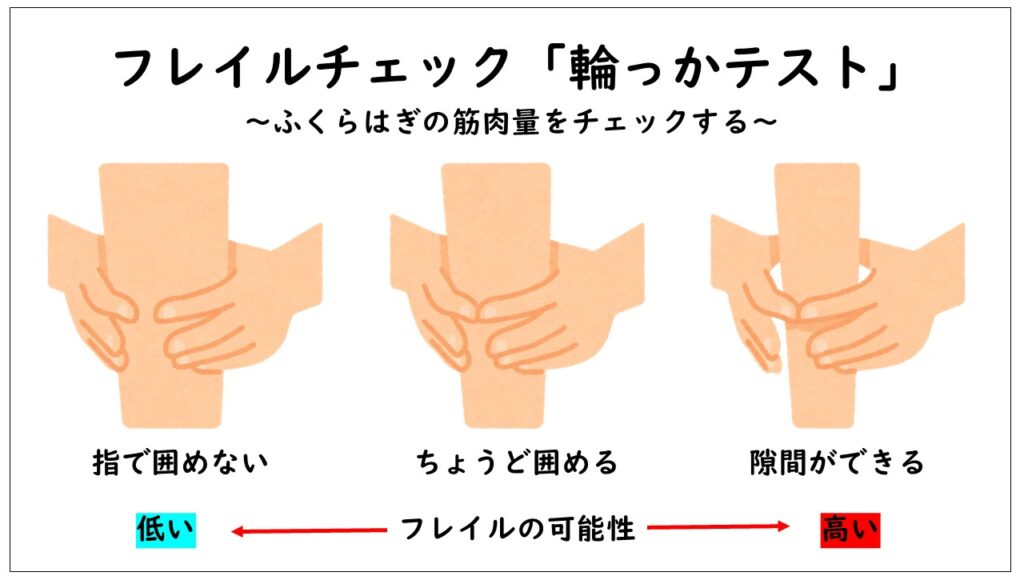

フレイルを簡単に見抜く「輪っかテスト」

やり方はとてもシンプル

- 両手の親指と人差し指で輪っかを作る

- ふくらはぎの最も太い部分にその輪を当てる

- 輪っかがふくらはぎにピッタリか、それより太ければ正常

- 輪っかより細ければ「フレイルの可能性あり」

道具を使わずにその場でできるので、介護・リハ現場でのスクリーニングに最適です。

「輪っかテスト」は日本老年医学会が推奨する評価方法の一つです。研究でもふくらはぎの太さと下肢筋肉量には強い相関があることが示されており、現場での簡易チェックとして信頼性が高い方法です。

フレイル判定の目安

- ふくらはぎが太く、輪が閉じられない → 筋肉量は保たれている可能性が高い

- 輪っかがピッタリ → 境界状態。経過観察や生活習慣の確認が必要

- 輪っかより細い → 筋肉量が低下している可能性があり、フレイルのリスクが高い

研究によると、ふくらはぎの太さは「下肢筋肉量」と相関が強く、サルコペニアの早期発見にも有効です。

輪っかテストを行う際の注意点

- むくみがあると正しく測れない場合がある

- 筋肉ではなく脂肪で太さが保たれているケースもある

- 一度の判定だけでなく、定期的に繰り返すことが大切

輪っかテストだけで判断せず、体重減少や歩行速度の低下など、他のフレイル兆候とあわせて観察することが重要です。

「むくみ」は心臓病のサインの一つですが、「左肩の痛み」もサインの一つです。下記のサイトで詳しく紹介しています。現場でお役立てください!

現場での活用法

- デイサービスや訪問リハでの簡易チェックに活用できる

- 利用者さんや家族にもセルフチェックとして紹介しやすい

- 結果をきっかけに「運動」「栄養」「交流」の重要性を説明する導入になる

介護予防教室などで「皆さんも試してみましょう」と行うと、参加者同士の会話や意識づけにもつながります。

筋トレ効果を最大限引き出すポイント

回数・強度の目安

フレイル予防の筋トレは、無理のない範囲で行うことが大切です。

- 最初は少ない回数でもOK。大切なのは「続けられる」こと

- 「ややキツイ」と感じる強度が目安。「楽すぎる」と効果が薄く、「きつすぎる」と続かない

- 強度は「話しながらできる程度」が安心の目安

「10回やらなきゃダメ」ではなく、できる回数を積み重ねることがフレイル予防につながると伝えると安心して取り組めます。

安全管理の工夫

高齢者の運動では、安全確保が最優先です。

- 必ず椅子や壁の近くで行い、転倒を防ぐ

- 動作中にふらつきや痛みが出たらすぐ中止

- 足元が滑りやすい場所では行わない

- 水分補給も忘れずに

「ちょっと危ないかも」と思わせない環境を整えることが、安心感と継続率を高めます。

声掛けの工夫

フレイル予防の筋トレでは、運動内容そのもの以上に「どんな声掛けをするか」で効果や継続率が変わります。高齢者が安心して前向きに取り組めるよう、次の3つを意識しましょう。

高齢者のフレイル予防において最も大切なのは継続です。厚生労働省の報告でも「無理のない運動を継続できた人ほどフレイルの進行が抑えられる」とされており、声掛けや安心感の提供は運動効果を高める大切な要素です。

1. 誉める声掛け

できたことに注目し、小さな変化を具体的に褒めます。

- 「しっかり足が上がっていますね」

- 「さっきより姿勢が良くなっていますよ」

- 「続けている成果が出ていますね」

「上手にできていますね」よりも「〇〇が良くなっています」と具体的に誉めると本人の実感につながりやすいです。

2. 励ます声掛け

きつさを感じているときに前向きになれる言葉をかけます。

- 「あと2回で終わりですよ」

- 「ここが頑張りどころですね」

- 「これを続ければ立ち上がりがもっと楽になりますよ」

「頑張って」ではなく「一緒にやりましょう」と声をかけると安心感が増します。

3. 休憩中の声掛け

運動の合間に安心させ、体調の確認も行います。

- 「息は整っていますか?」

- 「お水を一口飲みましょう」

- 「無理なくできていますか?」

休憩中の会話は単なる休息ではなく、信頼関係を築く時間。気遣いの言葉が次回の参加意欲につながります。

「言葉には力がある」ことを論文が証明しています。詳しくは下記の記事へ!

フレイル予防を動画で学ぼう!初心者向け下半身の筋トレ

文章だけではフォームが分かりにくい方に向けて、私のYouTubeチャンネルで 「初心者向け下半身の筋トレ」 を紹介しています。

- 動画を見ながら一緒に動けるので安心

- 短時間でできる内容で、現場の運動指導にも使いやすい

- 高齢者にやさしい動き中心

利用者さんやご家族にも「一緒にやってみましょう」と提案しやすく、習慣化を助けます。

まとめ|フレイル予防は早期から

- フレイルは健康と要介護の中間にある虚弱状態で、早期発見・予防が大切

- 「輪っかテスト」で簡単にチェック可能

- スクワット・かかと上げ・もも上げ・股関節外転・バックキックは、現場でそのまま使える予防筋トレ

- 動画も活用して指導に取り入れれば、利用者さんの理解と継続がスムーズに進む

コメント