- 介護やリハビリの現場で使える、椅子を活用した安全なストレッチ方法

- 指導時に役立つ声かけの工夫や運動時間・強度の目安

- 高齢者が安心して取り組むための安全管理のポイント

- なぜ高齢者にストレッチが必要なのか、効果や目的を理解できる

高齢者にとって、ストレッチは関節の柔軟性を保ち、血流を良くし、転倒予防にも役立つ大切な運動です。

特に「椅子を活用したストレッチ」は安全性が高く、介護やリハビリの現場で導入しやすい方法です。

この記事では、

- 現場でそのまま使えるストレッチの方法

- 安全に行うためのポイント

- 声かけの工夫

- ストレッチの必要性

をわかりやすく解説します。

下記の記事では「高齢者の運動指導~筋トレ編~」を紹介しています。介護施設やリハビリのお仕事をされている方です。現場で役立つ情報をまとめていますので、こちらもご覧ください。

現場で使えるストレッチメニュー(椅子を活用)

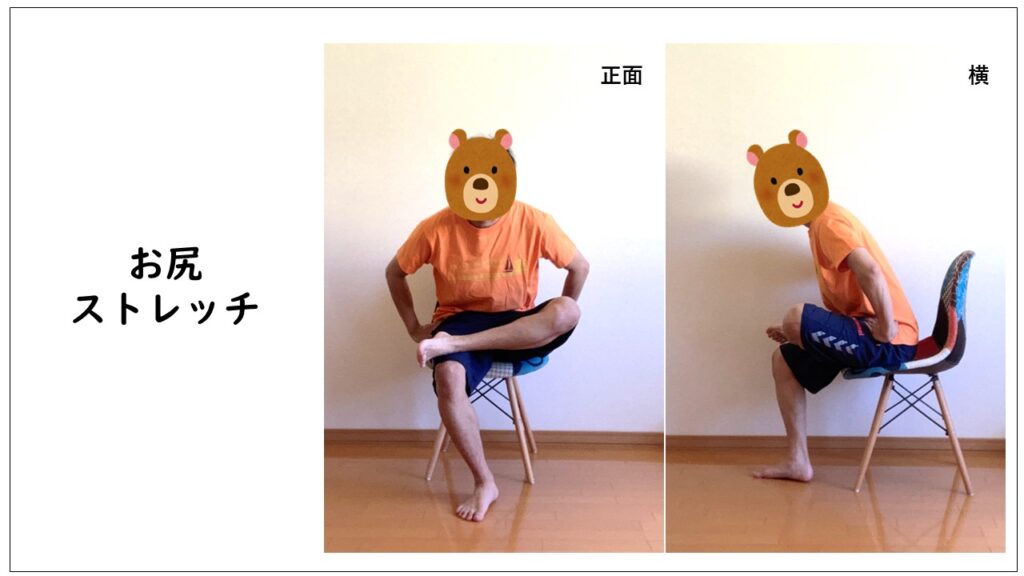

お尻のストレッチ(殿筋ストレッチ)

方法

- 椅子に浅く腰かける

- 片足の足首を反対の膝にのせる

- 背筋を伸ばしたまま、上体をゆっくり前に倒す

- 30秒キープ

腰痛予防や股関節の柔軟性向上に効果的。呼吸を吐きながら行うとさらに伸びを感じやすいです。また、上体を倒した際に顔ではなく、胸を足に近づけると効果的。

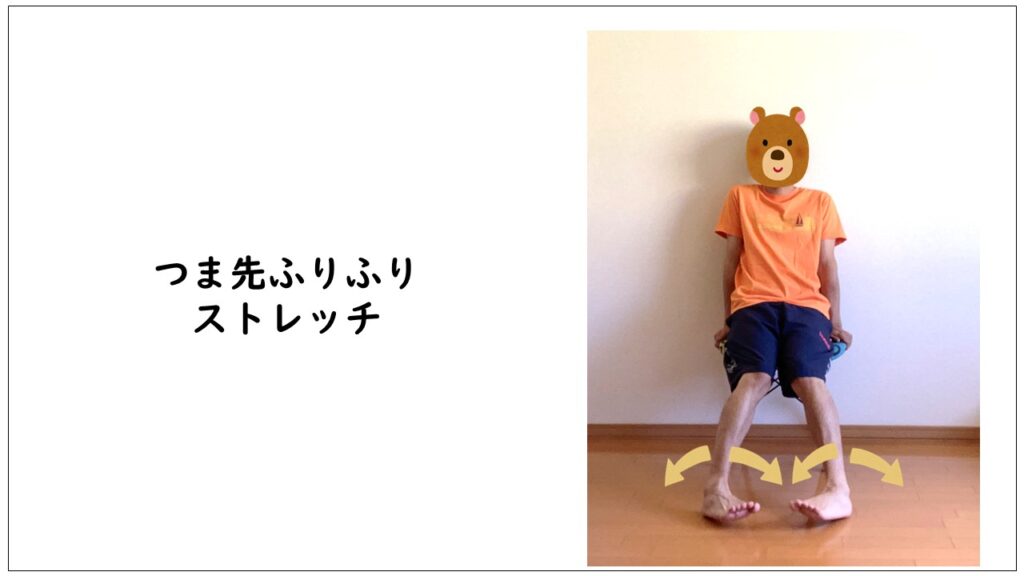

つま先ふりふりストレッチ(下腿の柔軟性アップ)

- 椅子に座って脚を前に伸ばす

- かかとを床に着けたまま、つま先は斜め上、または真上に向ける

- 左右に小さくリズムよく振る

- 30秒続ける

股関節が動いていることを意識しましょう。血流改善やむくみ予防に役立ちます。動きは小さくてもOK、続けることが大切です。

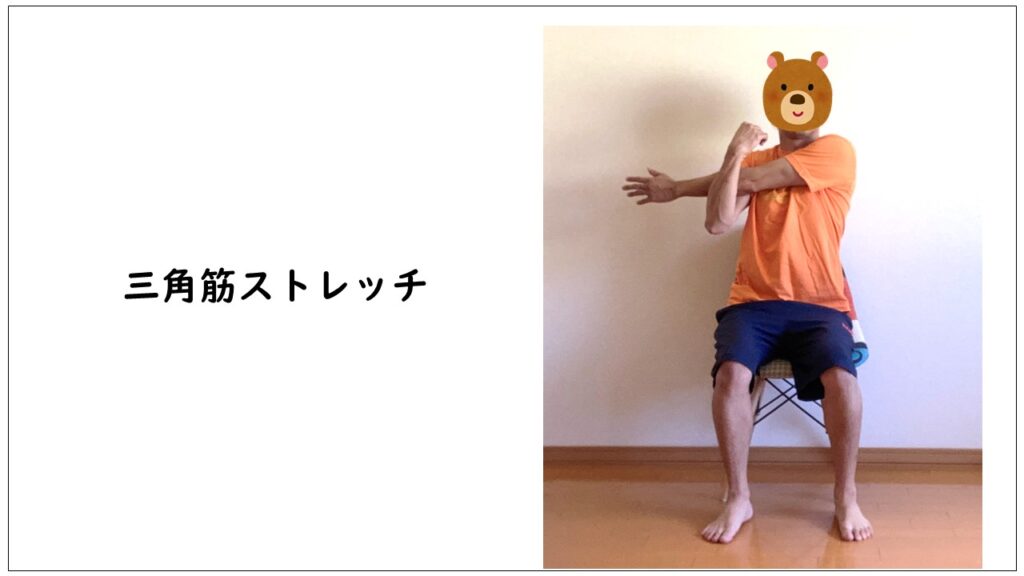

三角筋ストレッチ(肩の柔軟性)

- 椅子に座り、片腕を胸の前に伸ばす

- 反対の腕で抱え込むようにして肩を伸ばす

- 左右各30秒

肩こり予防や肩関節の柔軟性アップに効果的。首をすくめず肩を下げる意識を持ちましょう。おへそは前に向けたまま、抱えた腕を手前に引き寄せるとストレッチ感アップ。

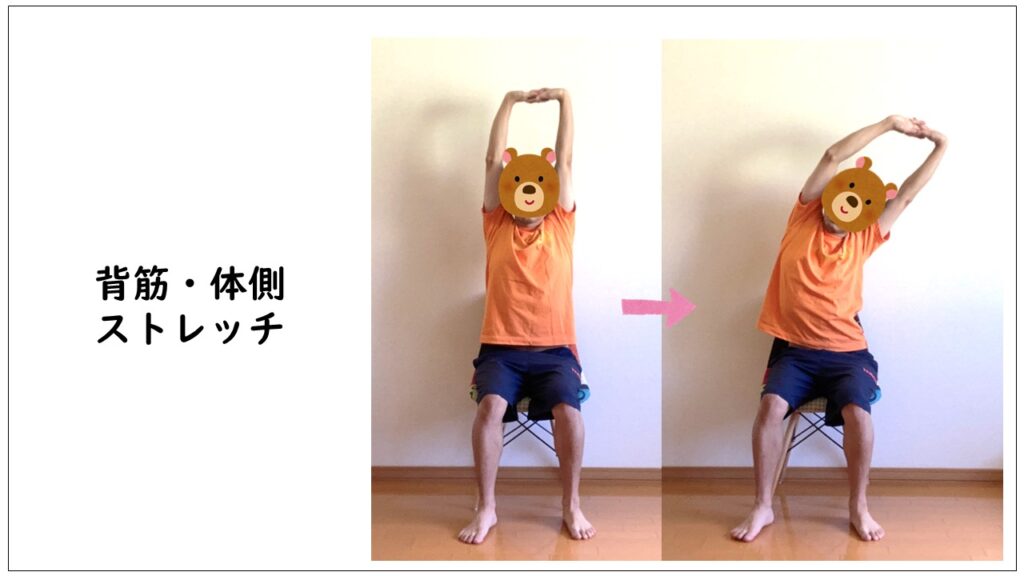

座って背筋伸ばし・体側伸ばし

- 椅子に座り、両手を頭上で組む

- 背筋を伸ばす

- そのまま上体を左右に倒す

- 各20秒キープ

姿勢改善や呼吸が深くなる効果があります。「真横に倒す」意識で行うと腰を痛めにくいです。腕が耳の隣にくるようにすると効果アップ。

体側を伸ばすと呼吸が楽になりますが、「椅子ヨガ」はもっと呼吸を楽にします。下記の記事で紹介している椅子ヨガは高齢者にも効果的。是非取り入れて下さい!

胸のストレッチ(手を後ろで組む)

- 椅子に腰かけ、両手を背中の後ろで組む

- 胸を開いて肩甲骨を寄せる

- 20秒キープ

猫背予防や呼吸改善に効果的。あごを少し引くと首に負担がかかりません。

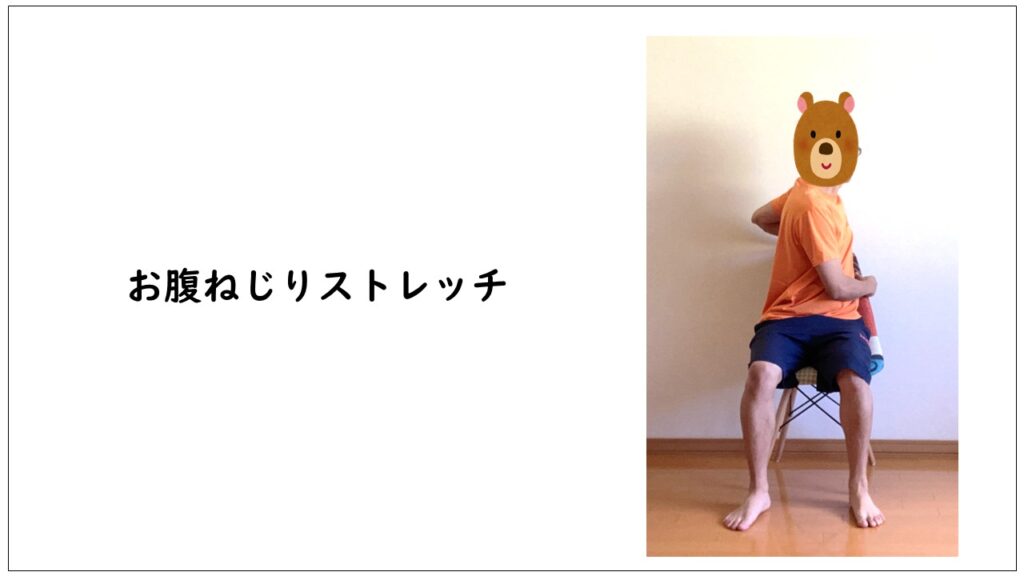

お腹ねじりストレッチ(椅子座位・背もたれをつかむ)

- 椅子に浅めに腰掛け、背筋をまっすぐに伸ばす。

- 息を吐きながら、ゆっくりとお腹をねじり、背もたれを手でつかむ。

- そのまま20〜30秒キープする。

- 反対側も同様に行う。

背骨まわりや腹部の筋肉が伸ばされ、腰や背中のこわばりを和らげます。内臓の位置を整え、消化機能のサポートや便秘改善にも効果が期待できます。

ねじるときに肩や腕の力で無理やり動かすのではなく、「おへそから回す」イメージで行うと、背中や腰への負担を減らせます。

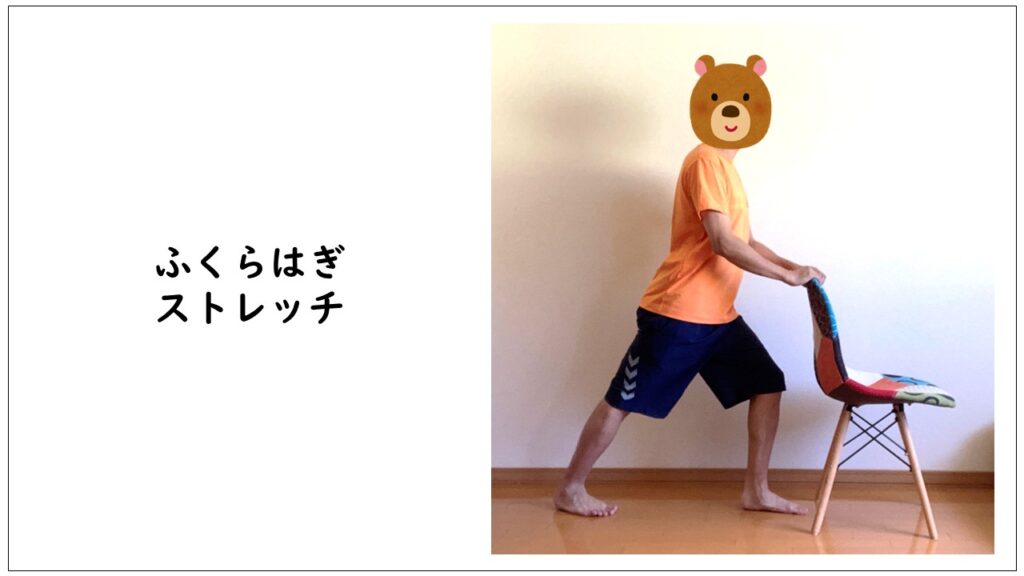

ふくらはぎのストレッチ(椅子を支えにして立位)

- 椅子の背もたれに手を添える

- 片足を後ろに引く

- かかとを床に押し付けてふくらはぎを伸ばす

- 左右各30秒

歩行の安定や下肢の柔軟性アップに効果的。かかとを浮かさず伸ばすのがポイントです。睡眠中のこむらがえり(足がつる)対策にも効果的。

高齢者向け椅子ストレッチの効果を出すためのポイント

強度の目安

ストレッチは「少し伸びて気持ちいい」と感じる強度が最適です。

これ以上強く伸ばすと、筋肉や腱に負担をかけてしまい、逆に柔軟性を低下させることがあります。

高齢者は痛みを感じても我慢してしまう方が多いので、指導者側から「痛みが出る手前で止めましょう」と繰り返し伝えることが大切です。

表情や呼吸の様子を観察し、力んでいる場合は強度を下げるように声をかけると安全に行えます。

「ストレッチの強度はどれくらいが良いのか?」。下記の記事で詳しく紹介しています。

時間の目安

1つのストレッチは 20〜30秒 をキープするのが基本です。

10秒程度では筋肉が十分に伸びず、逆に1分以上長く続けると疲れや不快感につながりやすくなります。高齢者の場合は無理なく続けられる時間を優先し、20秒から始めて慣れてきたら少しずつ延ばすとよいでしょう。

時間は時計を見るより「深呼吸を2〜3回」で数えると自然に適切な長さになります。

頻度の目安

ストレッチは毎日行える安全な運動です。

特に高齢者では、日常生活で動く範囲が限られているため、毎日少しずつ続けることが柔軟性維持に直結します。1日5分でも習慣化すれば血流が改善し、筋肉のこわばりや関節の硬さを防ぐことができます。

おすすめのタイミングは「朝起きたとき」「入浴後」「就寝前」。特に入浴後は体が温まり筋肉が伸びやすいので効果的です。

ストレッチ中の呼吸

ストレッチ中に息を止めてしまうと血圧が上昇し、体への負担が大きくなります。

動作と呼吸を合わせることで筋肉がリラックスし、より深く伸びやすくなります。

基本は 「伸ばすときに息を吐く」「戻すときに吸う」 です。さらに、深い呼吸は副交感神経を優位にし、リラックス効果を高めてくれます。

「息を吐きながら力を抜いてください」と声をかけると、自然にリラックスできて伸びが深まります。

ストレッチ中の声かけや指導の工夫

ポジティブな声かけを意識する

高齢者は「できないこと」より「できていること」に目を向けると安心感につながります。

たとえば、

- 「ここまで手が上がりましたね」

- 「昨日よりスムーズですよ」

と伝えると、本人のモチベーションが高まります。

褒め言葉は小さな進歩でも大切に。「継続の自信」を持ってもらえます。

言葉には力があります。前向きな言葉を使えばその場の空気も明るくなります。詳しくは下記の記事で!

一種目30秒・息が苦しくない程度に

1つのストレッチはおおよそ30秒を目安にします。

強度は「少し伸びて心地よい」と感じる程度が適切で、息が苦しいほど頑張る必要はありません。無理をすると逆効果になりやすいため、指導側は「呼吸が止まっていませんか?」と声をかけると安全に進められます。

計で測るより「呼吸を2〜3回」で数えると自然に30秒ほどになります。

ストレッチ中に体調を聴いたり、世間話を入れて場の空気を和ませる

ストレッチ中は「足の調子はいかがですか?」など体調をさりげなく確認するのも大切です。

また、世間話を交えて場を和ませるとリラックスでき、筋肉の緊張も自然とほぐれます。会話の時間が「心のケア」にもつながり、ストレッチ自体を楽しい時間に変えられます。

体を動かすことと同じくらい「安心できる雰囲気づくり」が効果を高めます。

手のストレッチ(指体操)も取り入れる

下肢や体幹だけでなく、指や手のストレッチも取り入れると血流促進や認知機能の刺激に効果的です。

例えば「グーパー体操」や「指を1本ずつ開く体操」などは椅子に座って手軽に行えます。特にデイサービスやリハビリ現場では、気分転換や会話のきっかけにもなります。

「足だけでなく手も一緒に動かすと、全身の活性化につながりますよ」と伝えると参加者の理解も深まります。

ストレッチと合わせて「手を温めるエクササイズ」もオススメ。手が温まれば心も温まります。手先を温める方法は下記の記事で紹介しています!

安全にストレッチを行うためのポイント

転倒・転落を防ぐ環境づくり

ストレッチ中に一番多い事故が「バランスを崩しての転倒」です。

床は滑りにくい状態に整え、椅子を使う場合は必ず安定したものを選びましょう。背もたれや手すりを活用すると、不安を感じやすい方でも安心して取り組めます。

マットやカーペットを敷くと滑りにくく、万が一の転倒時も衝撃を軽減できます。

無理のない可動域で行う

高齢者は関節の可動域に個人差が大きく、同じ動作でもできる範囲は異なります。

無理に大きく動かそうとすると痛みや炎症につながるため、あくまで「心地よく伸びるところ」で止めることが重要です。

「人と比べず、自分のペースで」と伝えることで、安心して取り組んでもらえます。

水分補給と体調確認を忘れずに

ストレッチは軽い運動でも、血圧や脈拍に影響を与えることがあります。

特に高齢者は脱水や立ちくらみが起こりやすいため、運動前後には必ず水分を摂るよう促しましょう。また開始前に「今日は体調いかがですか?」と一言声をかけるだけでも事故防止につながります。

水分は冷たすぎない常温水がおすすめ。胃腸への負担を減らせます。

高齢者にストレッチが必要な理由

関節の柔軟性を保ち、転倒を予防する

年齢とともに関節や筋肉は硬くなり、転倒リスクが高まります。

ストレッチで柔軟性を維持すれば、歩幅が広がり、つまずきにくくなります。特に股関節・足首・膝の柔軟性は、転倒防止に直結します。

股関節が硬い人は、ちょっとした段差でも転倒しやすい傾向があります。

血流を促進し、冷えやむくみを改善

高齢者の多くは下肢の血流が滞りやすく、冷えやむくみを訴えます。

ストレッチによって筋肉がポンプの役割を果たし、血流が改善されます。その結果、全身が温まり、夜の睡眠の質改善にもつながります。

ふくらはぎのストレッチは「第二の心臓」と呼ばれる下肢血流改善に特に効果的です。

心身のリラックス効果

ストレッチは副交感神経を優位にし、緊張をほぐしてリラックス効果をもたらします。

特に高齢者は不安や孤独感を抱えやすいため、運動を通じて心も落ち着けることが大切です。集団で行う場合は「一緒に体を動かす」こと自体が精神的な安定につながります。

呼吸と合わせて行うストレッチは、特にリラックス効果が高く、不眠の改善にも役立ちます。

「瞑想」は心を整えるのに効果的。数分瞑想を行うだけでも心がリフレッシュします。

日常生活動作(ADL)の維持

肩や背中、股関節の柔軟性を保つことは、

- 着替える

- 靴下をはく

- 棚の物を取る

といった生活動作の維持に直結します。ストレッチはリハビリだけでなく、自立支援の観点からも非常に重要です。

ADL(日常生活動作)が維持されると「できることがある」という自信にもつながり、生活の質(QOL)が大きく向上します。

YouTubeで床に座って行うストレッチもチェック!

今回の記事では、椅子を使って安全に行えるストレッチをご紹介しました。椅子を活用することで高齢者の方でも取り組みやすく、日常生活に無理なく取り入れやすいのがメリットです。

一方で、「もっと身体を大きく伸ばしたい」「床に座ってストレッチをしたい」という方もいらっしゃいます。その場合は、私のYouTubeチャンネルで紹介している 床に座って行えるストレッチ動画 を参考にしてみてください。

動画では、記事で紹介しきれなかった動きや、より広い可動域を活かしたストレッチも解説しています。椅子でのストレッチとあわせて取り入れることで、より効果的に体をほぐすことができます。

まとめ|高齢者が安全・楽しく続けられるストレッチを

高齢者のストレッチは、安全・無理なく・楽しく が大切です。

椅子を活用したメニューなら転倒のリスクも減り、介護やリハビリの現場で安心して取り入れられます。

声かけや指導の工夫で「やってみよう」「また続けたい」という気持ちを引き出すことができます。今日から現場で、ぜひ実践してみてください。

コメント