【この記事でわかること】

- 筋持久力とは?筋力との違いと役割

- 筋持久力が落ちると起こる体の変化

- 疲れにくい体をつくるためのトレーニング法

- 忙しくても続けやすい日常習慣のコツ

「最近すぐ疲れる…」と感じていませんか?

- 階段で息が切れる

- 買い物や掃除でぐったり

- 少し動いただけで腰や脚がだるい

年齢のせいかな?と思っている方も多いかもしれません。

でも実はその疲れやすさ、「筋持久力の低下」が原因かもしれません。

この記事では、30〜50代の方が無理なく取り組める筋持久力トレーニングと生活改善のヒントをご紹介します。

筋肉を“持続的に使える体”へと変えていきましょう!

初心者でもできる!筋持久力を高めるトレーニング5選

ここからは筋持久力を高める5つのトレーニングを紹介します。

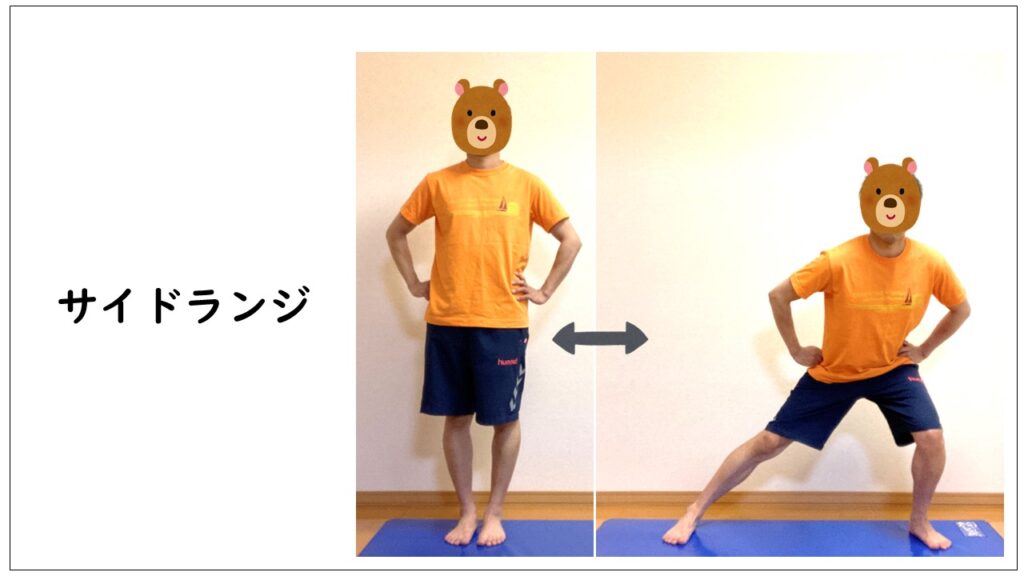

サイドランジ

- 気をつけの姿勢で、背筋をしっかり伸ばす。

- 片足を真横に大きく開く(肩幅の約2倍)。

- 脚を真横に踏み出した際、股関節を曲げて上半身を前に傾ける。

- 反動を使わずに、元の姿勢に戻る。

- 左右20回行う。

サイドランジは、太ももの内側・外側、そしてお尻の筋肉を同時に使うため、複数の関節を連動させながら筋持久力を鍛えられる効果的なトレーニングです。

反復して行うことで、下半身全体の「粘り強さ」や「踏ん張り力」が向上します

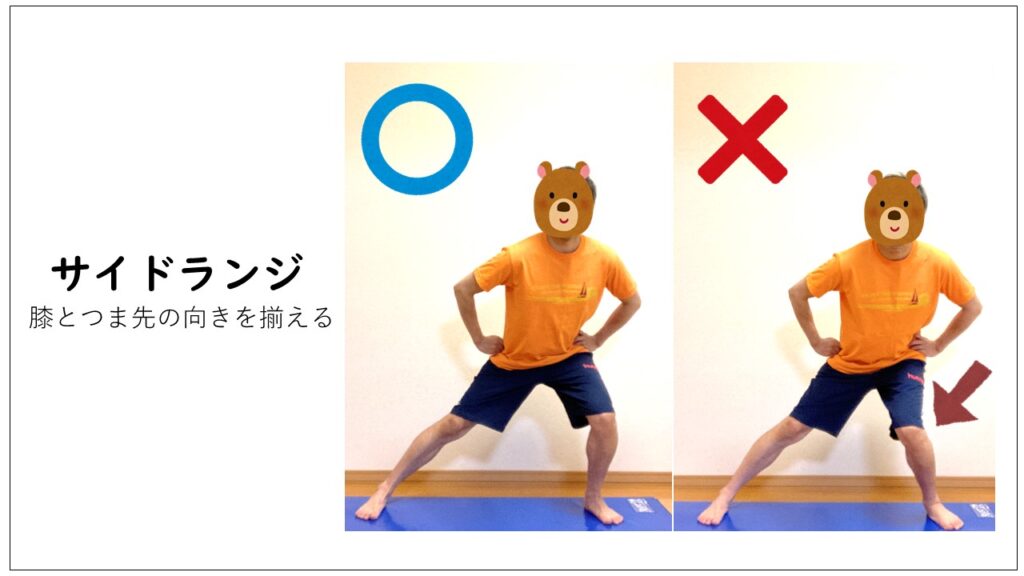

膝とつま先の向きを揃える

サイドランジのポイントは真横に踏み出した膝とつま先の向きを揃えることです。

膝とつま先の向きが揃っていない、特に膝が内側を向いてしまうと膝を痛める原因となってしまいます。膝とつま先の向きを揃えてサイドランジを行いましょう。

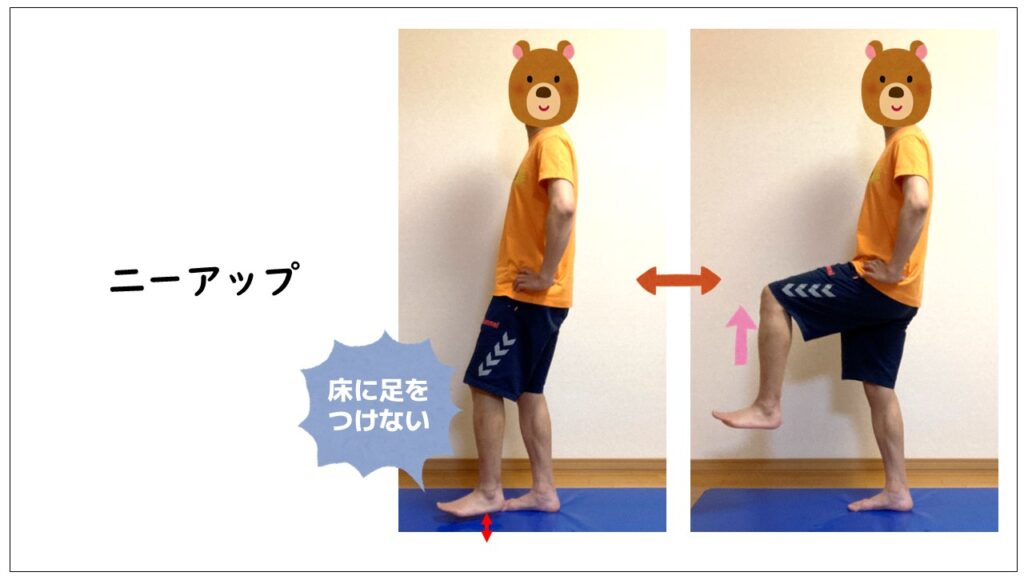

二ーアップ

- 鍛えたい方の足を、膝の高さまで挙げる。

- 膝の高さまで挙げた脚を下ろす。膝を伸ばした際、足を床につけずに浮かしたままにする。

- 足を床につけずに、膝の上げ下しを20回行う。

ニーアップはリズムよく片脚を持ち上げる動作で、主に腸腰筋(脚の付け根)や大腿四頭筋(太もも)を刺激します。

この動作繰り返すことで、筋持久力と心肺機能の両方を高めることができます。

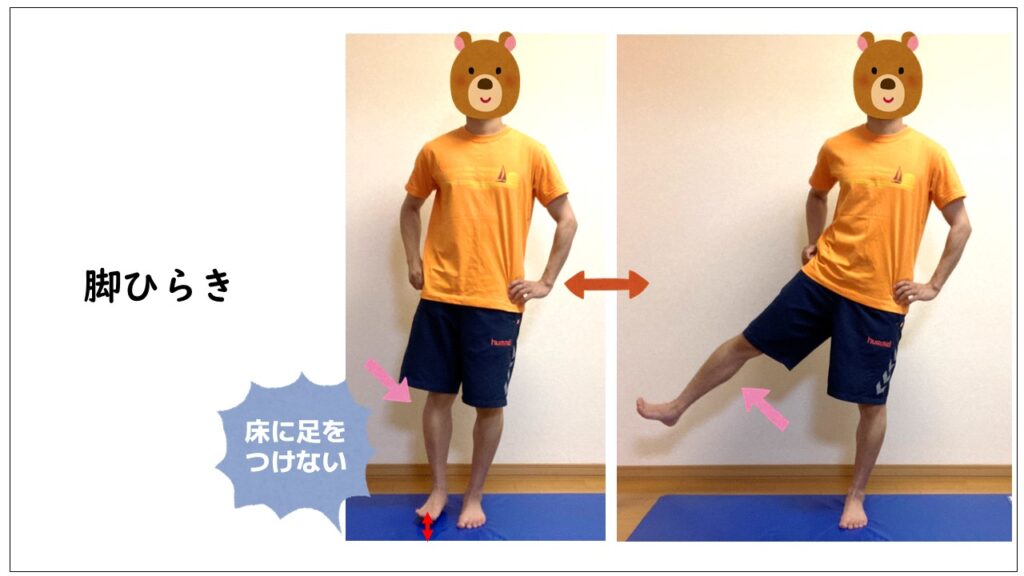

脚ひらき

- 鍛えたい方の足を「真横にひらく」、「足を閉じる」を繰り返し行う。

- 足をひらいた勢いで上半身が傾かないよう、上半身を真っすぐな姿勢を維持する。

- 足を閉じた際、足を床につけずに浮かしたままにする。

- 左右それぞれ20回行う。

中殿筋(お尻の横)は、骨盤を安定させるために非常に重要な筋肉です。

足ひらきはこの筋肉をターゲットにすることで、歩行時や片脚での動作に必要な持久力を高める効果があります。

中殿筋が弱いと“骨盤が傾いて疲れやすく”なります。地味でも確実に効く種目です。

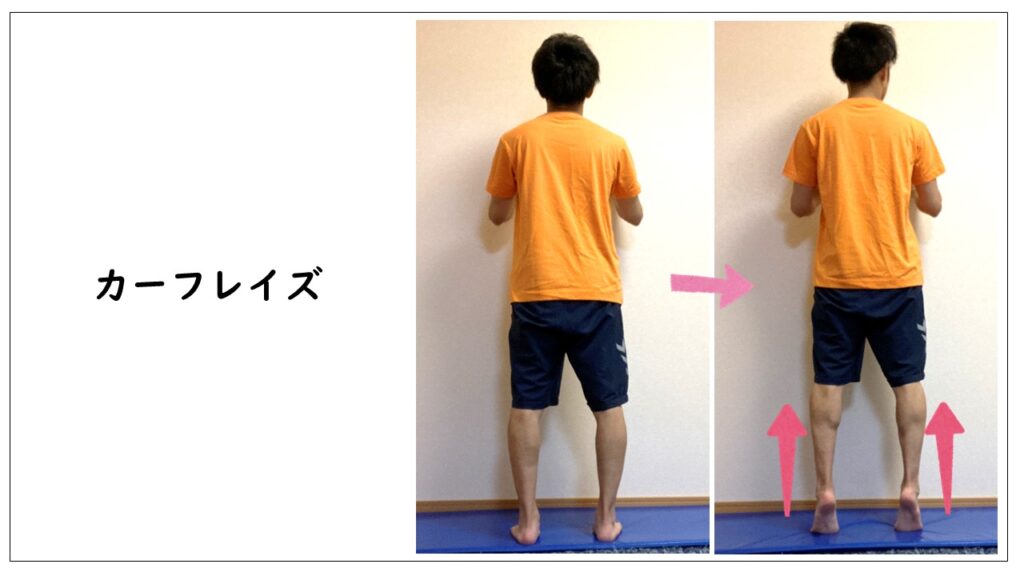

カーフレイズ

- 足を腰幅にひらいて、つま先を真っすぐ前に向ける。

- かかとをできるだけ高く上げる。

- かかとを下ろす時も気を抜かず、そっと下す。

- 20回行う。

ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)は「第2の心臓」と呼ばれ、血液を全身に送り返すポンプの役割を果たします。

カーフレイズはふくらはぎを鍛え、下半身の持久力と全身の疲れにくさの両方に効果的です。

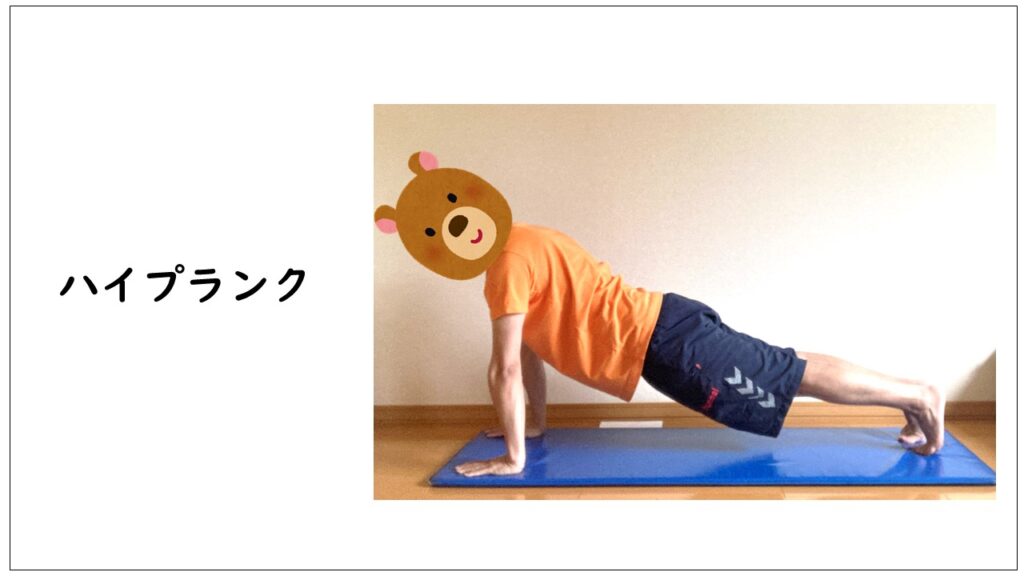

ハイプランク

- うつ伏せの状態から手とつま先をマットにつく。

- 肩の下に肘がくるように肘の位置を調整する。

- 左右の肘の窪みが向き合うようにする。

- 腹筋やお尻に力を入れて、頭~かかとを真っすぐにする。

- 30秒維持する。

ハイプランクは、腕・肩・腹筋・背中・脚を同時に使いながら、全身を安定させる“静的トレーニング”です。

この姿勢をキープすることで、体幹の筋持久力=姿勢を保つ力が格段にアップします。

「お腹をへこませて、一直線の姿勢を意識」。時間よりもフォームが大事です。

なぜすぐ疲れる?その原因は“筋持久力”かも

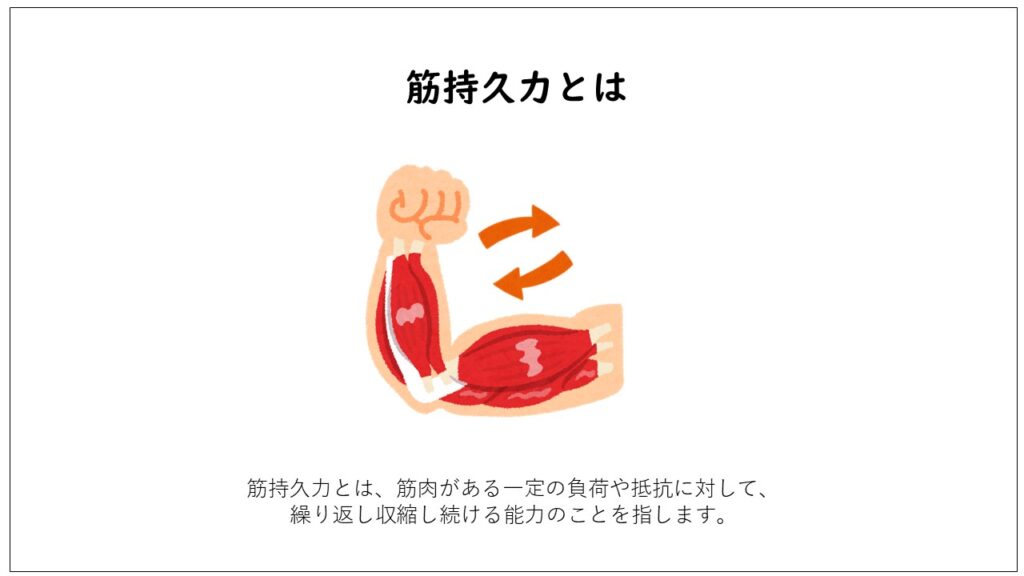

筋持久力とは?わかりやすく解説

筋持久力とは、「筋肉を繰り返し使い続ける能力」のこと。

わかりやすく言えば、

- 長く歩く

- ずっと動き続ける

- 疲れにくくなる

ために必要な力です。

「筋力(パワー)」と「筋持久力(スタミナ)」はトレーニングの仕方が異なります。疲れにくい体には“筋持久力”がカギです。

年齢とともに体力が落ちる理由

30代を過ぎると、筋肉量とともに筋肉を長く使う能力=筋持久力も自然と低下していきます。

その結果、短い動きや軽い家事でも「以前より疲れる」「すぐ座りたくなる」といった変化を感じやすくなります。

筋力だけでは足りない「持久力」の重要性

筋トレで鍛える“筋力”は、重いものを持ち上げるときなどのパワー。

一方、“筋持久力”は、軽い負荷でも長時間動き続けるための力です。

持久力が落ちると、疲労の蓄積が早く、日常動作でもどんどん体が重くなってしまいます。

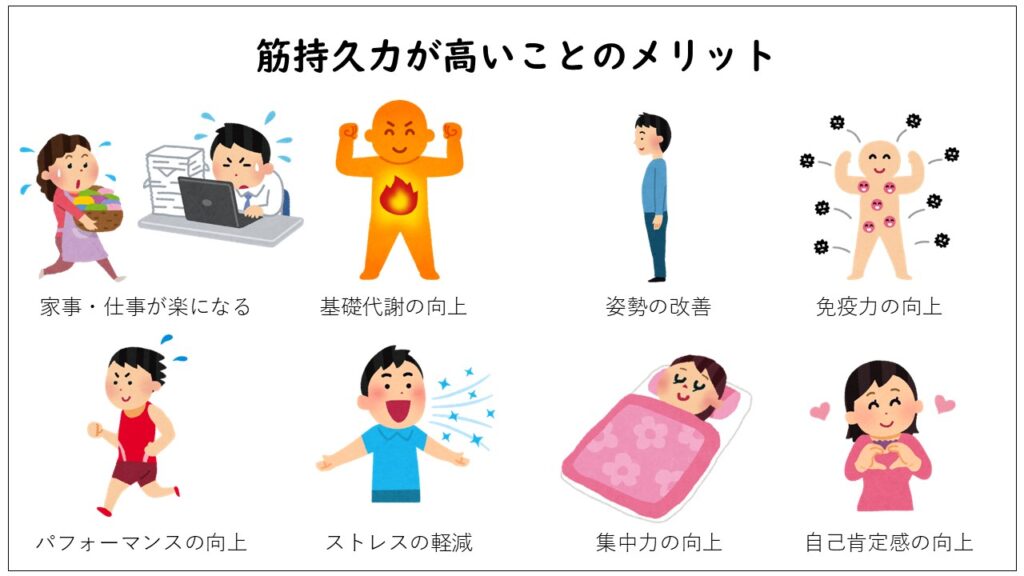

筋持久力が高まると、こんなに変わる!

筋持久力が高いことでたくさんのメリットがあります。

- 家事・仕事が楽に行える

- 基礎代謝の向上

- 姿勢の改善

- 免疫力の向上

- スポーツのパフォーマンス向上

- ストレス軽減

- 集中力の向上

- 自己肯定感の向上

疲れにくくなる

階段や長時間の立ち仕事でも、疲れを感じにくくなります。

筋肉が効率よく動くことで、全身のエネルギー消費が安定し、体の負担が軽減されます。

通勤・家事・買い物がラクに

重いカバンや買い物袋を持っても、肩・腰・脚が疲れにくくなり、翌日に疲れを持ち越しません。

日常動作がスムーズになることで、体も気分も軽くなります。

運動後の回復力もアップ

筋持久力がつくと、疲労回復も早くなります。

「少し運動しただけで翌日ヘトヘト…」という状態から、動いてもすぐ回復できる体へと変わっていきます。

筋持久力を高めることは、運動習慣の第一歩にもなります。「疲れないから続けられる」体づくりが大切です。

継続のためのコツと日常でできる工夫

筋持久力を高めるには、トレーニングの継続と習慣化がカギです。

「きつすぎないけど、しっかり効く」ちょうどよい負荷と、日常生活での工夫を意識することで、無理なく長く続けることができます。

週2〜3回でもOK。疲れない範囲から始める

最初から毎日やろうとすると、筋肉痛やモチベーション低下で続かない原因になります。

筋持久力は、回数や時間より“続けること”が何より大切。

まずは週2〜3回からスタートしてみましょう。

継続のカギは「完璧を目指さないこと」。調子がいい日は多めに、疲れている日は軽めに調整しましょう。

ややキツイと感じる強度で行うと効果的

「ちょっとつらい」「あと数回で限界」と感じるくらいの負荷が、筋持久力を高めるには最も効果的です。

ラクすぎる運動では筋肉に十分な刺激が入らず、変化が出にくくなります。

目安としては、20回のうち18〜19回目で“ややきつい”と感じる程度がベストです。

強度が足りないと“疲れにくさ”は鍛えられません。効かせたい部位に意識を集中して行うと効果アップ!

仕事中のスキマ時間に“こまめに動く”習慣を

長時間座りっぱなしは筋肉の持久力を低下させる原因に。

1時間に1度は立ち上がって肩を回す、階段を使う、足首を回すなど、小さな動きの積み重ねが筋持久力に直結します。

「こまめに動く=ミニトレーニング」。運動のハードルがぐっと下がります。

食事と睡眠も土台づくりのカギ

筋肉を長く使い続けるには、エネルギー源と回復環境が不可欠です。

たんぱく質やビタミンB群をしっかりとり、睡眠時間を6〜7時間以上確保することが、筋持久力アップのベースになります。

「トレーニング+栄養+休養」の3本柱が整えば、体の変化が出るスピードも加速します。

まとめ|筋持久力をつけて“疲れにくい毎日”を

「年齢のせいかな…」と感じる疲れやすさは、筋持久力を鍛えることで改善できます。

重いダンベルを使ったり、毎日ハードに鍛える必要はありません。

まずは週に2〜3回、10分程度の軽い運動から始めてみましょう。

筋持久力がついてくると、通勤や家事がラクになる、疲れを翌日に残さないなど、日常の“しんどさ”が少しずつ減っていきます。

「昔より疲れにくくなった」と実感できる日が、きっとあなたにもやってきます。

今日から、小さな一歩を踏み出してみませんか?

「継続=習慣」です。完璧を目指さず、自分のペースでコツコツ取り組みましょう。

コメント