【この記事でわかること】

- 朝起きたときや歩き始めに「かかとが痛くなる」主な原因

- 足底筋膜炎など、かかとの痛みにつながる筋肉や姿勢の問題

- 自分でできる足裏〜ふくらはぎのストレッチ方法

- 毎日の習慣に取り入れやすいセルフケアのコツ

「朝の一歩目が痛い…」「歩くたびにかかとがズキッとする…」

そんな“かかとの痛み”に悩んでいませんか?

多くの場合、その痛みの原因は「足裏の硬さ」や「ふくらはぎの筋肉の緊張」にあります。放っておくと悪化して歩行に支障が出ることもあるため、早めのケアが大切です。

この記事では、かかとの痛みの原因と、足裏からアプローチする効果的なストレッチ方法をわかりやすく紹介します。

毎日数分のセルフケアで、歩くのがラクになる感覚をぜひ体験してみてください。

足底筋膜炎によるかかとの痛みを和らげる!自宅でできるストレッチ

ここからは、かかとの痛みをとる「足の裏(足底筋膜)ストレッチ」を紹介します。

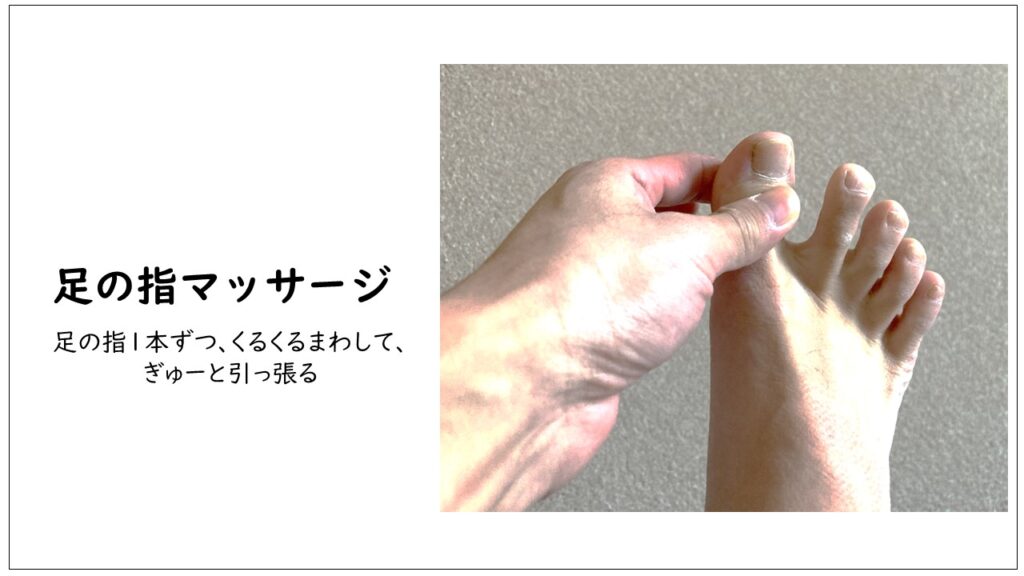

足指 ストレッチ①

- 足の指を手の親指と人差し指でつまむ

- くるくる5回まわす

- ぎゅーと指を引っ張る

- スポンと指を離す

- 親指から順番にすべての指を順番に行う

足の指を1本ずつ丁寧に引っ張ることで、指の関節まわりや足底筋膜の末端部分にまで刺激が届きます。

普段あまり動かさない足指を動かすことで、足裏全体の血行が促進され、足底筋膜の柔軟性が高まります。

足の指マッサージは電磁波の影響を軽減する効果があります。電磁波は様々な家電製品から発生している目に見えない波です。電磁波の中には、人体に悪影響を与えるものがありますが、足の指マッサージは電磁波による体への悪影響を軽くすることができます。

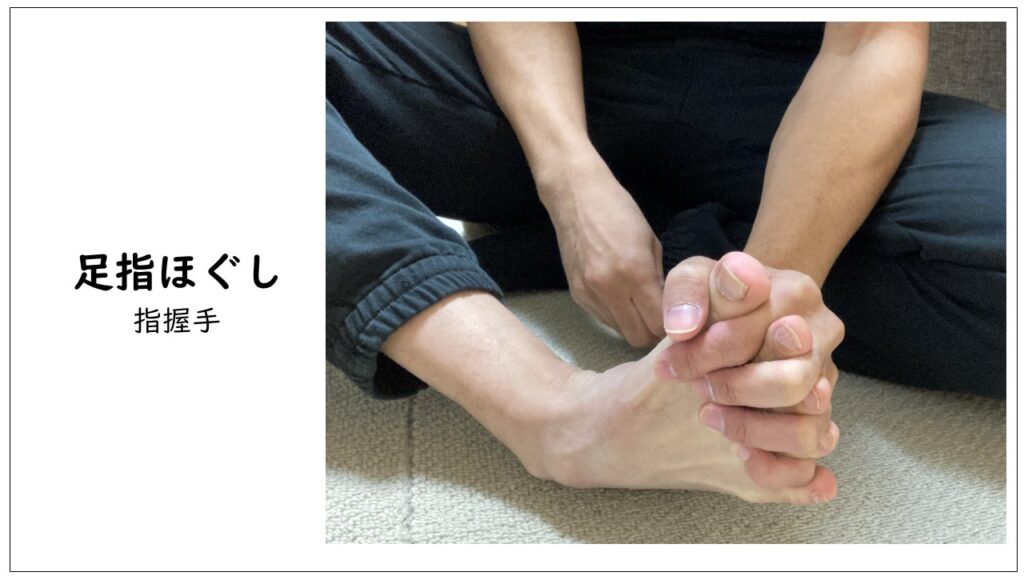

足指 ストレッチ②

- 椅子、または床に座った状態で行う。

- ストレッチしたい方の足の指の間に手指を入れ、足の指の間隔をひろげる。

- 足の指や足の裏が痛い場合は、手の指を入れる深さを調整する。

- 30秒~1分行う。

足の指の間に手の指を入れて開くストレッチは、足のアーチ構造を支える細かい筋肉(足底筋)を活性化させるのに効果的です。

足指が広がることで筋膜への圧迫が減り、炎症の緩和が期待できます。

足裏 ストレッチ

- 手で足指を包むようにして持つ。

- 足指を手で反らす。

- 30秒間足指を反らした状態を維持する。

足の指を手で反らせて足裏を伸ばすストレッチは、足底筋膜を直接伸ばすことができ、筋膜のこわばりをやわらげるのに非常に効果的です。

かかとの骨に付着する部分が柔らかくなることで、痛みの軽減が期待できます

足裏ストレッチの強度を上げる方法

手で足指を反らすストレッチでは、足の裏が十分にストレッチできない場合は下記の手順でストレッチを行いましょう。

- 正座の姿勢から、足指を床(またはストレッチマット)につける。

- かかとにお尻をのせる。

- 足の裏がストレッチされていることを意識しながら、30秒行う。

足の裏ストレッチは全身の疲労回復にも効果的です。足の裏からふくらはぎ、お尻、腰、背中、肩と筋肉を覆う「筋膜」で繋がっているからです。更に詳しい全身の疲労回復法は下記の記事をご覧ください。

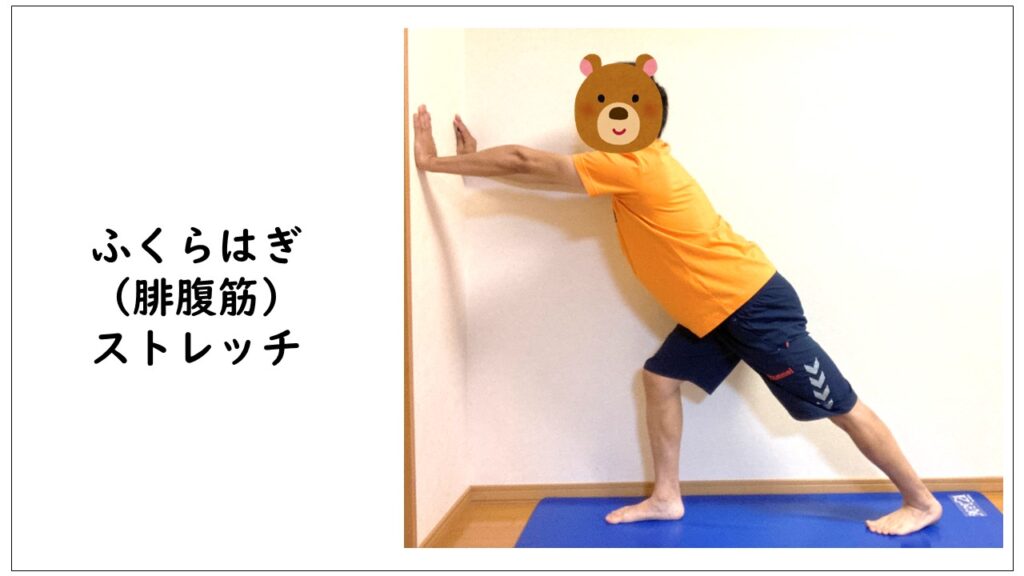

ふくらはぎ ストレッチ

- 両手を壁などにつき、足を前後にひらく。

- 後ろ足のかかとを床につけたまま、前足の体重をかける。

- 左右それぞれ30秒~1分行う。

ふくらはぎの筋肉(特に腓腹筋)はアキレス腱を介してかかとの骨に繋がっています。

この筋肉が硬くなると、足底への負担も大きくなり、足底筋膜炎を悪化させる要因になります。

ふくらはぎを柔らかく保つことで、かかとにかかる牽引力を軽減できます。

ふくらはぎが「疲れる」「だるい」とお悩みの場合は下記の記事で紹介しているストレッチも行いましょう。

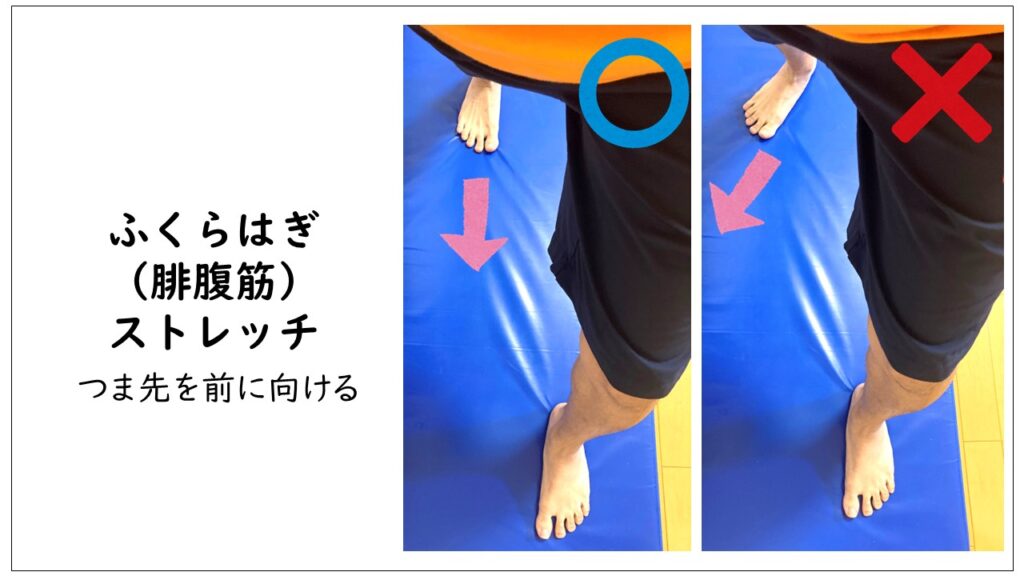

つま先は真っすぐ前に向ける

後ろ足のつま先を真っすぐ前に向けましょう。

後ろ足のつま先が斜め内側、または外側を向いているとふくらはぎ全体がストレッチされません。

歩幅でストレッチの強さを調整する

歩幅でふくらはぎのストレッチ感を調整しましょう。

- 歩幅を狭くする → ストレッチ感が弱くなる

- 歩幅を広くする → ストレッチ感が強くなる

前脚に体重をかけるほどストレッチ感が強くなります。歩幅と前足への体重の掛け具合でふくらはぎのストレッチ感を調整しましょう。

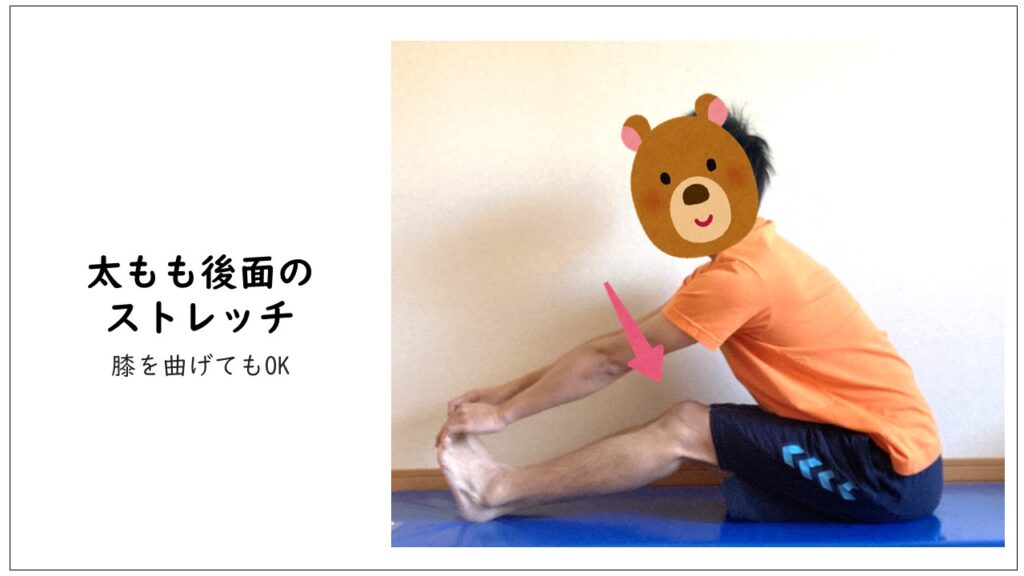

ハムストリングス ストレッチ

- 両足を伸ばして座る。

- 上半身を前に倒し、両手も前に伸ばす。

- 息をこらえないように注意する。

- 30秒~1分行う。

ハムストリングスが硬くなると、骨盤の傾きや歩行時の衝撃吸収に影響し、足底への負担が増えます。

股関節〜かかとまでの連動性を高めるために、太ももの裏も合わせてほぐすと効果的です。

膝を曲げてもOK

どうしても太ももの後面のストレッチが「キツイ」、「苦しい」、「辛い」と感じる場合は膝を曲げて行いましょう。膝を曲げることで上半身を前に倒しやすくなります。

膝を曲げてストレッチする場合も、骨盤を立てて座りましょう。

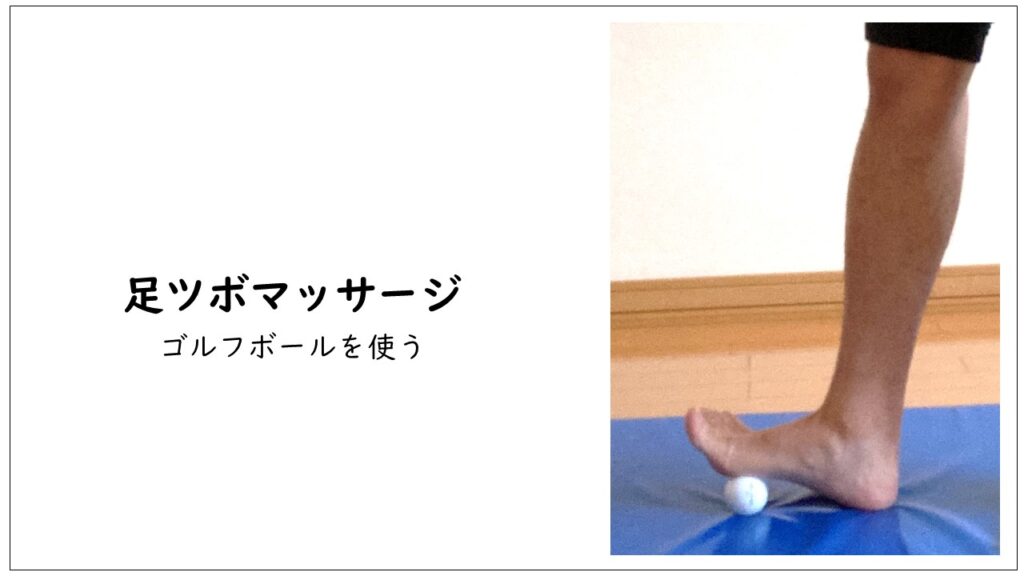

ゴルフボールで足裏マッサージ

- ゴルフボールの上に足をのせる。

- 痛すぎない程度に体重を足の裏にかけ、足の裏をマッサージする。

- 土踏まずや指の付け根、かかとなど足の裏全体がマッサージされるように、ゴルフボールの位置を変えてマッサージする。

ゴルフボールを足裏で転がすことで、筋膜の緊張をピンポイントでほぐす「筋膜リリース」の効果が得られます。

特にかかと〜土踏まずのラインを丁寧に転がすことで、痛みの元になっている筋膜の硬さを和らげます。

ゴルフボールは100円ショップで購入できるものでOKです。

ゴルフボールを使った足の裏マッサージは「足ツボ」の効果もあります。足ツボは身体の疲労回復だけでなく、内臓機能の回復にも効果的です。詳しくは下記の記事をご覧ください。

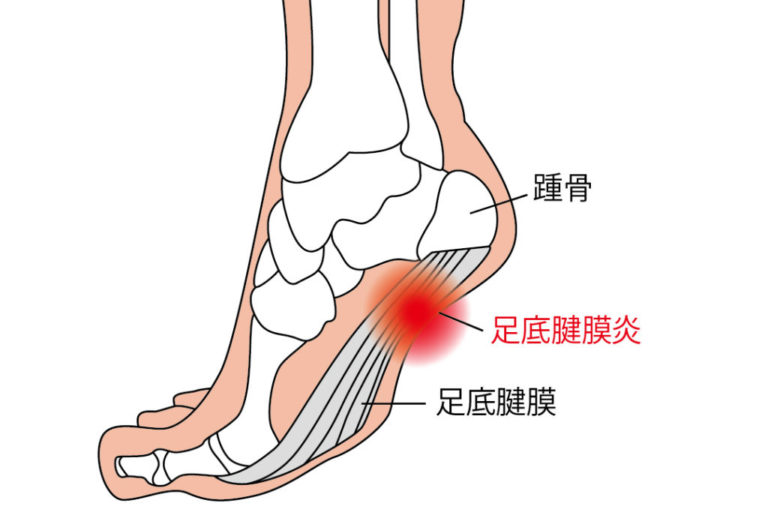

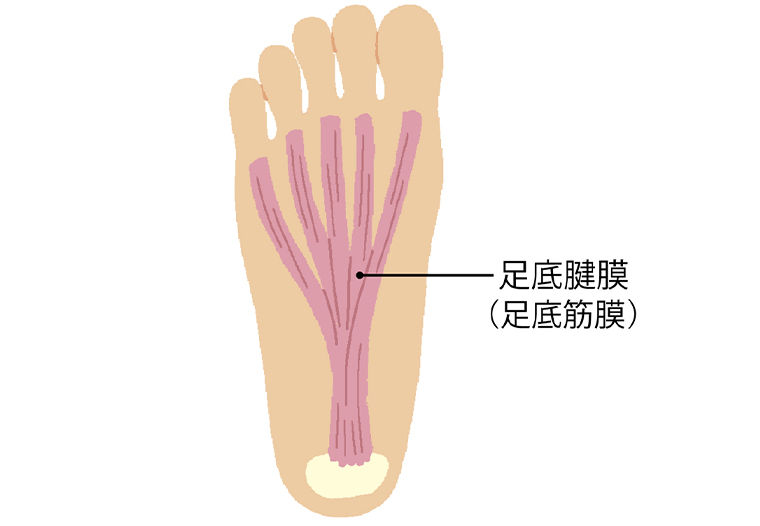

足底筋膜炎とは?

症状と原因

足底筋膜炎とは、足裏のアーチを支える「足底筋膜」という組織に炎症が起こることで、主にかかとに痛みが生じる状態を指します。

朝の一歩目や長時間の立ち仕事の後に強く痛むのが特徴です。

主な原因は以下の通りです:

- 長時間の立位や歩行

- 硬い地面での運動

- 土踏まずが高すぎる・低すぎる足の構造(偏平足・ハイアーチ)

- 加齢や体重増加による足裏への負担増

足底筋膜は腱のように硬く、炎症が慢性化しやすいため、初期対応がとても大切です。

なぜかかとが痛くなるのか?

足底筋膜は、かかとの骨から足指の付け根まで伸びる膜状の組織です。

足底筋膜は歩行や立位の衝撃を吸収していますが、繰り返しの負荷でかかと付近が微細に損傷すると、炎症が発生しやすくなります。

特に、睡眠中や長時間の座位で足底筋膜が収縮し、朝の第一歩目に急激に伸ばされることで、痛みが強く出るケースが多いです。

朝起きた直後に軽く足裏をほぐすだけでも、痛みの緩和に繋がります。

足底筋膜炎解消ストレッチの注意点とポイント

痛みが強い場合の対処法

痛みが強い時期に無理なストレッチを行うと、かえって炎症が悪化する恐れがあります。

強い痛みがあるときはまず休息とアイシング、必要に応じて整形外科での診察を優先しましょう。

痛みがピークのときは、ストレッチより「冷却+安静+適度な圧迫」のRICE処置が基本です。

【RICE処置】

- Rest:休息

- Ice:アイシング

- Compression:圧迫

- Elevation:挙上

ストレッチの頻度とタイミング

ストレッチは「朝起きる前」と「就寝前」の1日2回が理想的です。

起床時には筋膜の柔軟性を高め、日中の負担を軽減。寝る前には血流を促進し、修復を助ける効果があります。

- 1種目30秒〜1分

- 無理のない範囲でじっくり伸ばす

のがポイントです。

痛気持ちいい程度を目安に、深い呼吸を意識して行うとリラックス効果も期待できます。

足底筋膜炎の予防法と日常生活での工夫

適切な靴の選び方

足底筋膜炎の予防には、「クッション性が高く、土踏まずをしっかり支える靴」を選ぶことが重要です。

- ヒールが高すぎる靴

- 底が硬いフラットシューズ

などは避けましょう。

靴底がすり減ってきたら早めに買い替えるのが◎。目安は半年〜1年に1回です。

インソールやサポーターの活用

足底筋膜炎に特化したインソール(中敷き)や足裏サポーターを使うことで、足のアーチを安定させ、負荷を軽減できます。

特に立ち仕事や運動が多い方におすすめです。

スポーツ店や整形外科で自分の足型に合ったものを選ぶと、より高い効果が得られます。

体重管理と運動習慣の見直し

体重の増加は足裏への負担を増やし、足底筋膜炎のリスクを高めます。日頃から適度な運動とバランスの良い食生活を意識しましょう。

また、運動前後のストレッチや足のケアを取り入れることで、筋膜の柔軟性を保ち、再発防止にもつながります。

ウォーキングよりも水中ウォーキングやバイクエクササイズの方が、足裏への負担が少なくておすすめです。

エアロバイクを使った「高強度インターバルトレーニング(HIIT)」はダイエットに大変効果的です!効率良く脂肪を燃やすことが出来、足底筋膜への負担も軽いのでオススメです!

内臓脂肪を効率よく落としたい方へ|15分でできる脂肪燃焼トレーニング

足底筋膜炎の改善には体重を落とすことも大事。

有酸素運動と筋トレを組み合わせた15分間の脂肪燃焼トレーニングがおすすめです。

この動画では、運動が苦手な方でも取り組めるシンプルな動きを中心に構成されており、脂肪を燃やしやすい体づくりにぴったり。自宅で道具なしでできるのもポイントです!

まとめ

足底筋膜炎によるかかとの痛みは、放っておくと慢性化しやすく、生活の質を大きく下げてしまうことがあります。

早めのケアと、ストレッチを中心とした日々の習慣で、痛みを軽減し再発を防ぐことが可能です。

ストレッチはあくまで「予防」と「補助」の手段。

無理のない範囲で継続しながら、足裏に優しい生活を心がけていきましょう。

コメント