【この記事でわかること】

- 食欲不振とはどんな状態か

- ストレスで食欲がなくなる科学的な理由

- ストレスを減らすと食欲が戻るメカニズム

- 科学的に効果が認められたストレス解消運動

- 食欲を整えるおすすめYouTube動画紹介

「最近あまり食べたくない」「お腹が空かない日が続く」──そんな経験、ありませんか?

社会人の食欲不振は、ストレスによる自律神経の乱れが大きく関係しています。多忙な毎日で気づかぬうちにストレスが蓄積すると、体は“省エネモード”に入り、食欲を抑える方向に働くのです。

この記事では、食欲不振の仕組みを科学的に解説し、ストレスを解消して食欲を取り戻す運動法を紹介します。

食欲不振とは?

「食欲不振」とは、お腹が空かない・食事をとる気にならない状態を指します。一時的な疲れから起こることもあれば、心のストレスが深く関わっている場合もあります。

特に社会人の食欲不振は、仕事・人間関係・プレッシャーなどの精神的ストレスが背景にあることが多いのです。

身体の変化による食欲不振

体が疲労していると、エネルギーを「修復」に使うために消化を一時的にストップします。発熱や胃腸炎のときに食欲が落ちるのは、体が「回復を優先している」証拠です。

同じように、疲労が溜まると胃腸の動きが鈍り、自然と「食べたくない」状態になります。

寝ても寝ても疲れが取れない時は「動的ストレッチ」で疲れを解消しましょう。軽く身体を動かすことで血流促進や筋肉のコリが解消されます。

心のストレスによる食欲不振

仕事や人間関係のストレスが続くと、体はずっと緊張した状態になります。このとき、脳は「今は危険だ」と判断し、食べることよりも身を守ることを優先します。

その結果、胃腸の動きが止まり、

- 胃が重い

- 食欲が出ない

- 無理に食べると気持ち悪い

といった反応が起きやすくなります。これは決して“気の持ちよう”ではありません。ストレスで体が防御モードに入っている自然な反応です。

「食べなきゃ」と焦るより、まずは体を休めて、心の緊張をほぐすこと。それが食欲回復のいちばんの近道です。

生活習慣による食欲不振

睡眠不足や食事のリズムの乱れも、ストレスと同じように自律神経を乱します。

- 夜遅くまでスマホを見る

- 朝食を抜く

- カフェインの摂りすぎ

などは、胃腸を“休む暇のない状態”にしてしまう要因です。

「眠る・動く・食べる」のリズムを整えることが、食欲を戻す第一歩です。

就寝前のスマホの使用は睡眠の質を落とすだけでなく、脳を疲れさせます。疲れが溜まった脳(スマホ脳)はストレッチで解消しましょう!

一時的な食欲不振と注意が必要なケース

- 一時的な食欲不振:疲労、寝不足、気温変化などで一時的に起こるもの。

- 注意が必要なケース:2週間以上続く・体重が減る・吐き気や発熱を伴う場合は、消化器や内分泌系の疾患の可能性もあります。

ただし、社会人の多くが抱えるのは「ストレスによる食欲不振」。体は病気ではなくても、心と神経のバランスが崩れて“食べられない”状態になっているのです

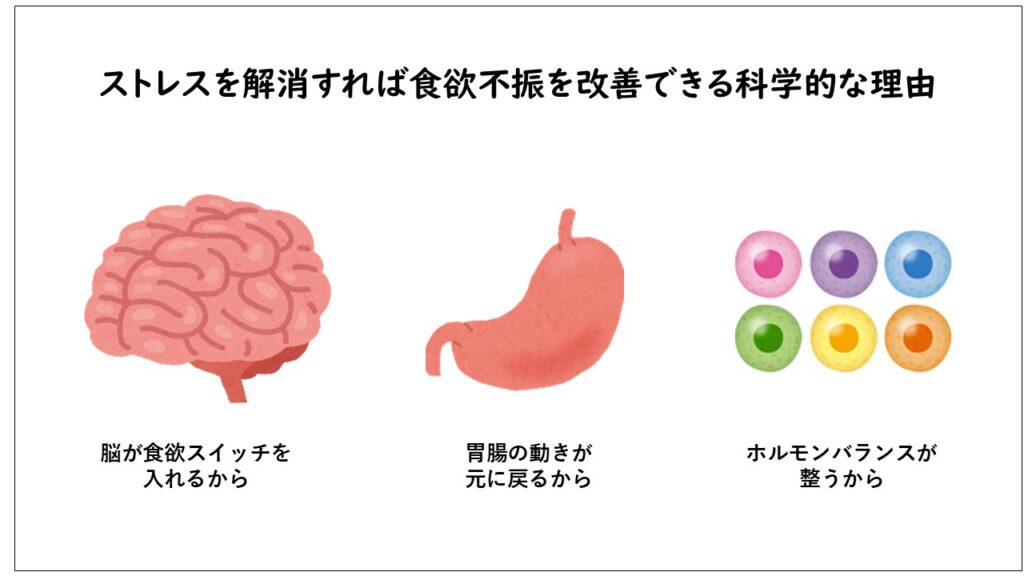

ストレスを解消すれば食欲不振を改善できる科学的な理由

① ストレスを解消すると「脳」が食欲スイッチを入れ直すから

ストレスを感じると、脳の中では「非常ベル」のような反応が起こり、“今は食べている場合じゃない”という信号が出ます。

このとき働いているのが「視床下部」という部分で、ここがストレスを感じると「コルチゾール」というホルモンを出し、食欲を抑える方向に働くのです。

一方で、リラックス状態になるとこの非常ベルが止まり、脳は「もう安全だ」と判断します。すると、食欲を感じる神経(視床下部外側部など)が再び活性化し、空腹感が戻ることがわかっています(Nakamuraら, 2020)。

食欲を取り戻す第一歩は、「脳を安心させること」。深呼吸や軽い運動などで“危険モード”を解除すると、脳が自然に「食べたい」と感じ始めます。

深呼吸は食欲を回復させるだけでなく、「低気圧頭痛」の解消にも効果的。深呼吸をすることで低下圧頭痛に関わっているとされる蝶形骨(ちょうけいこつ)の歪みを整えることができます。

② ストレスを解消すると「胃腸の動き」が元に戻るから

ストレスを受けると、体は“戦うモード”に入り、胃や腸の血流が減って、消化活動がストップします。

これが続くと、胃が硬くなったように感じたり、食べた後に重たくなったりします。このとき、「食欲がない」のではなく、胃が動けない状態になっているのです。

ストレスが和らぐと、自律神経がリラックスモード(副交感神経)に切り替わり、再び胃腸に血液が流れ始め、“お腹が動く感覚”が戻ります。

Yinら(2004)の研究では、ストレスを与えた人では胃のリズムが乱れたものの、呼吸法や軽運動などでリラックスさせると、正常な消化リズムが回復したと報告されています。

胃腸を動かすには「無理に食べる」より「体をほぐす」こと。ゆっくり呼吸したり歩いたりするだけで、胃のスイッチは少しずつ戻っていきます。

③ ストレスを解消すると「ホルモンのバランス」が整うから

食欲は、ホルモンの影響を大きく受けています。ストレスが強いと、「食欲を抑えるホルモン(レプチン)」が増え、

「食欲を高めるホルモン(グレリン)」が減ってしまうことが知られています(Torres & Nowson, 2007)。

リラックスするとこのバランスが正常に戻り、脳が「エネルギーが必要だ」と感じて、自然に食べる意欲がわいてきます。

また、軽い運動を行うと「セロトニン」や「エンドルフィン」といった幸せホルモンも分泌され、気分が前向きになり、食欲の回復を後押しします。

食欲を取り戻すには「栄養」だけでなく、「気分」も大切。笑う・動く・深呼吸する──これだけでホルモンが整い、自然とお腹が空いてきます。ストレスを解消する運動3選(科学的根拠つき)

朝、鳥のさえずりを聴くと心が癒されることは科学的に証明されています。「心が疲れてる…」と感じたら鳥のさえずりを聴きに出かけましょう!

ストレスを解消し食欲不振を改善する運動3選

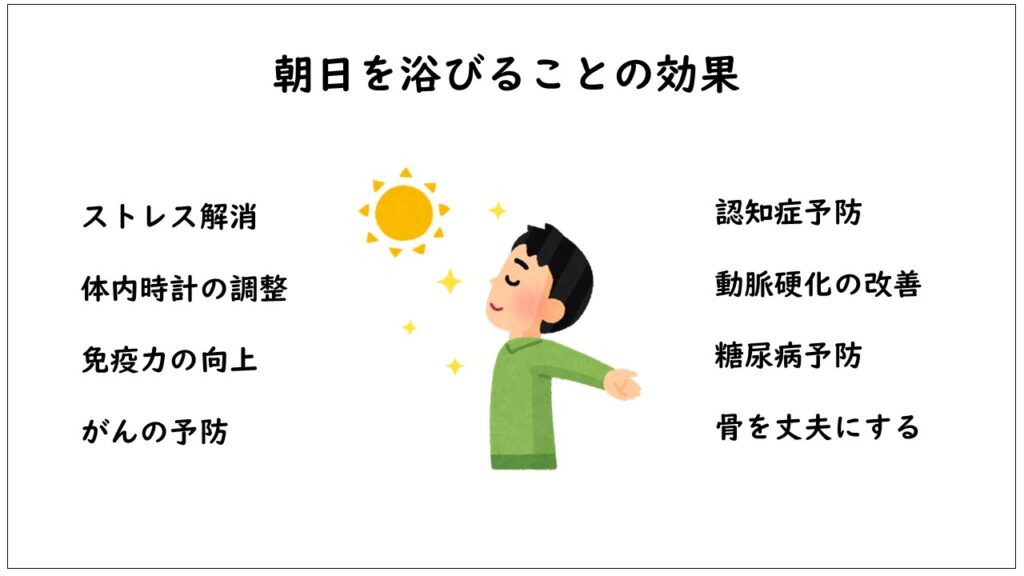

① 朝の散歩

有酸素運動はストレスホルモン(コルチゾール)を低下させ、睡眠や自律神経を整えることが報告されています(Dai et al., 2018)。

森林や公園など自然環境でのウォーキングでは、唾液中コルチゾールが有意に減少することも示されています。

血流が良くなることで、胃腸への酸素・栄養供給が改善され、体が“食べる準備”を整えるようになります。

出勤前の10〜15分でOK!朝の光を浴びながら歩くと、セロトニンが分泌され、自律神経のリズムが整いやすくなります。

朝の散歩(ウォーキング)はダイエットにも効果的!詳しくは下記の記事へ!

② ヨガ

ヨガは呼吸と姿勢を組み合わせ、副交感神経を優位にすることが明らかになっています(Kirkwood et al., 2017)。8週間のヨガ実践で、コルチゾール反応とストレス食行動が改善された報告もあります(Hot Yoga Trial, 2016)。

呼吸と動作で腹部が刺激され、消化器の血流が改善します。ストレスによる食欲抑制を和らげる作用が期待できます。

朝または夜に、深い呼吸を意識して行いましょう。「吸うより吐く」を長くするとリラックス効果が高まります。

下記の記事では心を癒すヨガのポーズを紹介しています。ヨガ初心者や体が硬い人でも大丈夫!是非実践して下さい。

③ 筋トレ

適度なレジスタンストレーニング(筋トレ)はストレスホルモンを抑え、エンドルフィン(幸福ホルモン)を分泌することが知られています(Harvard Health, 2021)。

週2〜3回の軽~中強度トレーニングで心理的ストレスが有意に減少した研究もあります。

筋肉を動かすことで代謝が上がり、体が“エネルギーを補給したい”状態になります。また、運動習慣がストレス耐性を高め、食欲の乱れを防ぐ効果も。

1回15〜20分、無理なく続けられる強度でOK。スクワットやプランクなど大筋群を使う運動が効果的です。

動画で一緒に!朝の「モーニング筋トレ」でストレスリセット

ストレスによる食欲不振を改善するには、朝の動き出しがポイントです。朝に体を動かすことで脳と自律神経が整い、自然と「お腹が空く」リズムが戻ります。

私のYouTubeチャンネルでは、朝の時間を有効活用する『モーニング筋トレ』を紹介しています。

短時間で全身を動かし、血流と呼吸を整えることで、ストレスをリセットして一日を軽やかに始められます。

まとめ|ストレスを減らせば「食べたい気持ち」は戻ってくる

食欲不振は、心と体が「少し休ませて」と伝えるサインです。ストレスを和らげてリラックスすることで、脳・胃・ホルモンが整い、また自然に「お腹が空いた」と感じられるようになります。

まずは、朝の散歩・ヨガ・軽い筋トレなど、できることから始めてみましょう。体を動かすことが、食欲を取り戻す第一歩です。

参考文献

- Nakamura et al., NeuroImage, 2020

- Yin et al., Neurogastroenterology & Motility, 2004

- Kirkwood et al., J Psychosomatic Research, 2017

- Dai et al., J Physiol Sci, 2018

- Harvard Health Publishing, Exercising to Relax, 2021

コメント