【この記事でわかること】

- 足がつる原因を科学的に理解できる

- 睡眠中(夜間)に足がつるメカニズム

- 研究で確認された効果的な予防法

- 寝る前にできるストレッチと動画で実践する方法

夜中に突然ふくらはぎが“ギュッ”とつって目が覚めたことはありませんか?これは「こむら返り」と呼ばれる現象で、特に中高年・高齢者に多く見られます。

実は、足がつる原因は単純な「運動不足」や「冷え」だけではありません。筋肉・神経・血流・ミネラルなど、体の働きが複雑に関係しています。

この記事では、最新の研究をもとに「足がつる原因」を科学的に解説し、根拠に基づいた対策と、寝る前にできる予防ストレッチを紹介します。

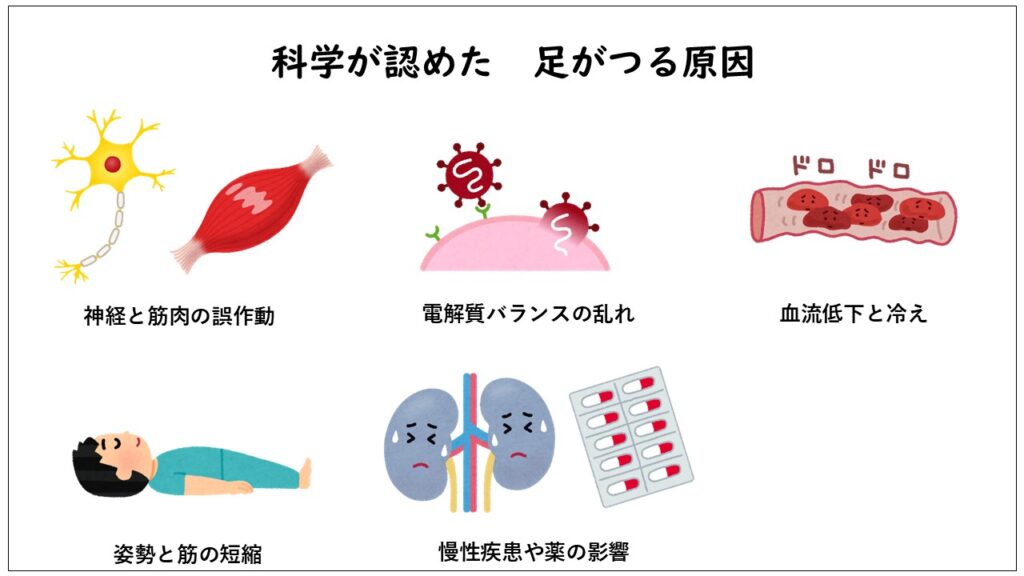

足がつる原因を科学的に解説

① 神経と筋肉の“誤作動”

足がつるのは、筋肉が疲れたからではなく、神経の誤作動によるものと考えられています。

脊髄には筋肉の「縮め」「緩め」を制御する反射がありますが、加齢や疲労によってこのバランスが崩れると、

「縮め!」の指令が過剰になり、筋肉が強く収縮してしまいます。

特に高齢者では、この抑制機能が低下し、こむら返りが起こりやすくなります。

② 電解質(ミネラル)バランスの乱れ

筋肉の収縮には、

- マグネシウム

- カリウム

- カルシウム

ナトリウムといったミネラルの働きが欠かせません。これらが不足したりバランスを崩すと、筋肉が異常に興奮して収縮が止まりにくくなります。

特にマグネシウム不足や利尿薬の使用、脱水などが関係します。

③ 血流低下と冷え

睡眠中は体温が下がり、下肢への血流が減少します。その結果、筋肉への酸素供給が減り、神経の興奮性が高まって足がつりやすくなります。

冷えや動脈硬化、下肢静脈瘤などの循環障害がある人は特に注意が必要です。

動脈硬化が進行すると「血管年齢」が実年齢よりも高くなります。血管年齢を若くするにはヨガがおすすめ!ヨガの基本的なポーズを組み合わせた「太陽礼拝」は疲労回復にも効果的です。詳しくは下記の記事で!

④ 姿勢と筋の短縮

仰向けで寝るとき、布団の重みでつま先が下がる(底屈位)姿勢になりがちです。この状態では、ふくらはぎの筋肉が縮まったままになり、わずかな刺激でも収縮が起きやすくなります。

足元にタオルなどを置き、足首が自然に保てる姿勢を心がけましょう。

⑤ 慢性疾患や薬の影響

糖尿病や腎機能の低下、降圧薬や利尿薬の使用も足のつりに関係します。これらは体内の電解質や神経伝達に影響を与えるため、筋肉の誤作動を起こしやすくします。

頻繁に足がつる人は、服薬や持病について医師に相談することも大切です。

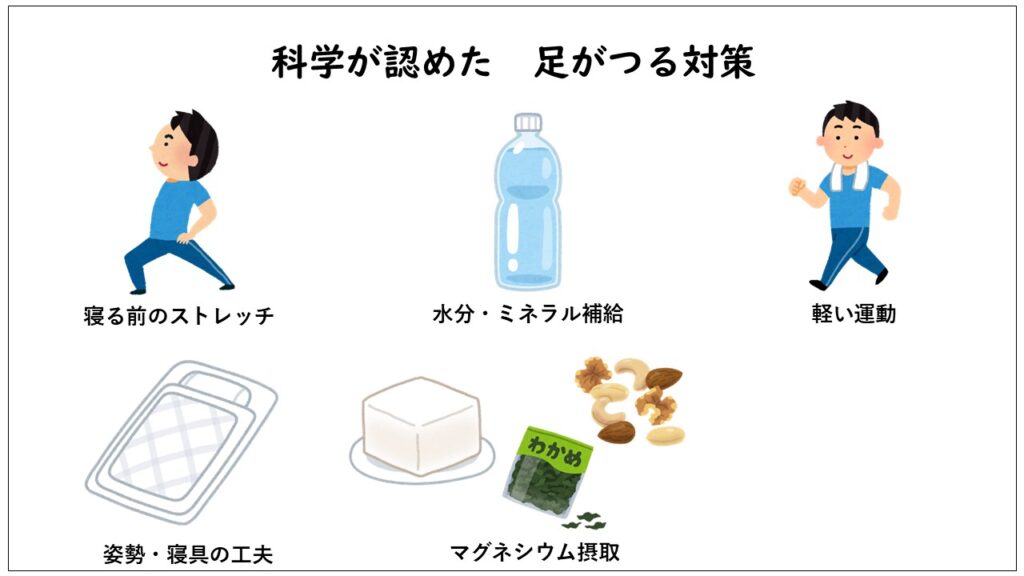

科学的に効果が認められた足がつる対策

① 寝る前のストレッチ

就寝前にふくらはぎや足首を伸ばすストレッチは、神経の興奮を抑え、足のつりを予防します。入浴後など、筋肉が温まっているタイミングが最も効果的です。

1回10〜20秒を2〜3セット行うのがおすすめです。

② 水分・ミネラル補給

軽い脱水やミネラル不足は、神経や筋肉の働きを乱します。

寝る前にコップ1杯の水を飲むだけでも予防効果があり、日常的にマグネシウム・カリウムを多く含む食品(ナッツ・豆類・果物)を取り入れると良いでしょう。

日本人は水分不足の人が多いと言われています。水分不足は健康・美容の敵です!下記の記事で適切な水分摂取の方法や東洋医学から見た水分摂取の重要さを紹介しています。

③ 軽い運動で血流改善

ウォーキングや足首回しなどの軽い運動は、下肢の血流を促し、筋肉への酸素供給を高めます。

1日10〜20分のウォーキングを週3回程度続けることで、夜間の足のつりが起こりにくくなります。

軽い運動は自律神経を整える効果もあります。「なんか身体がだるい」、「心がモヤモヤする」等の症状は自律神経の乱れが原因かもしれません。自律神経の整え方を知りたい方は下記の記事をご覧ください!

④ 姿勢・寝具の工夫

つま先が下がる姿勢は、筋肉を常に縮めるため足のつりの原因になります。

布団の重みを軽くしたり、足元にタオルを置いて支えることで、自然な姿勢を保ちやすくなり、発生を防ぐことができます。

⑤ マグネシウム摂取(不足者に有効)

マグネシウムは筋肉の過剰な収縮を防ぐミネラルです。

- 豆腐

- アーモンド

- 海藻類

などに多く含まれます。ただし腎機能が低下している人は、医師と相談した上で摂取を検討しましょう。

下記の記事では、寝付きが悪いことと睡眠の質に影響していることを述べた論文を翻訳・要約し紹介しています。

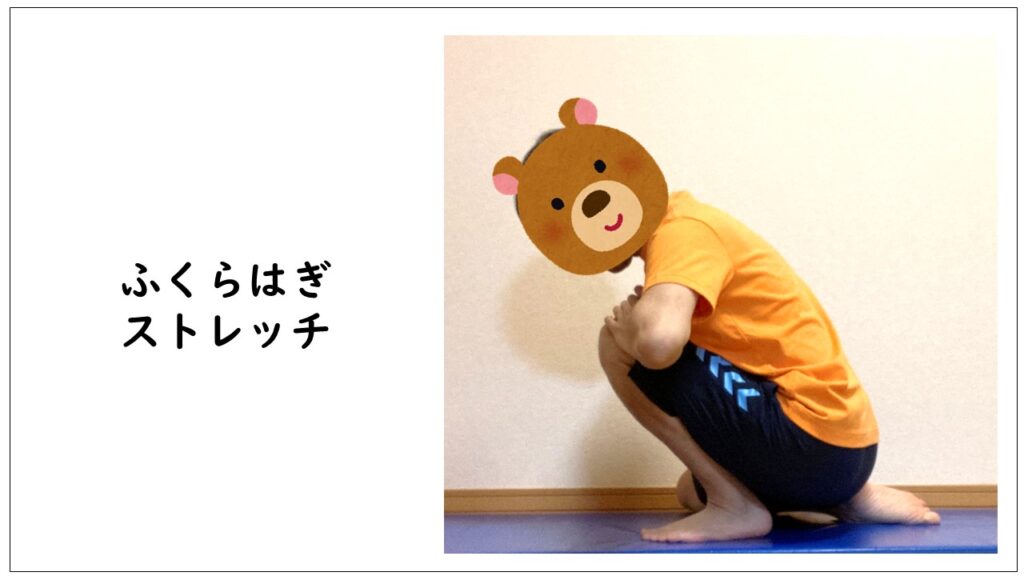

寝る前にできる!足がつる予防ストレッチ4選|ふくらはぎのつりを防ぐ夜の習慣

夜中の足のつりを防ぐには、「寝る前に筋肉を温めて伸ばす」ことが非常に効果的です。ストレッチで筋肉と神経のバランスを整えることで、睡眠中のこむら返りを予防できます。

ここでは、自宅で簡単にできる4つのストレッチを紹介します。

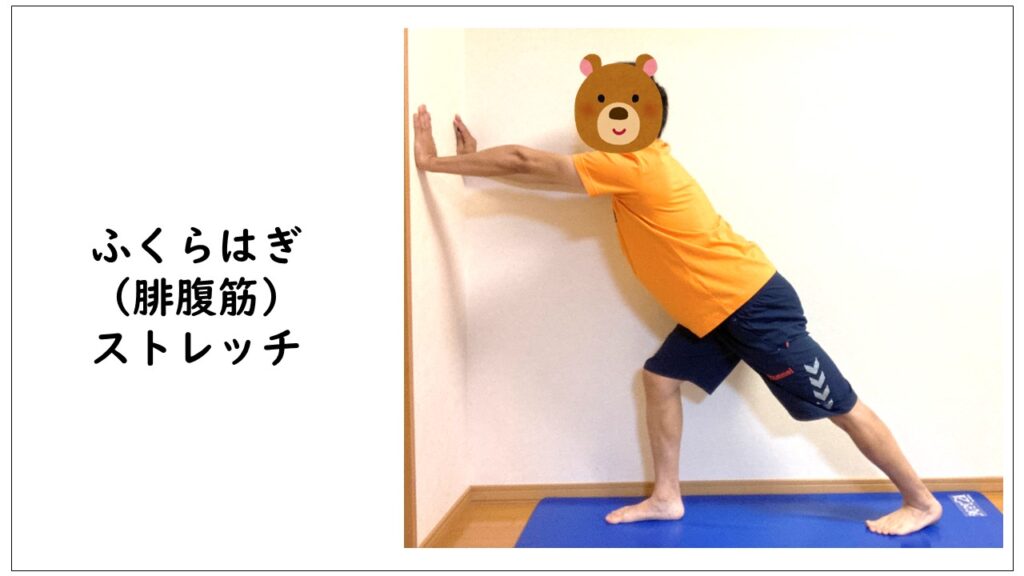

① 腓腹筋ストレッチ

やり方:

- 壁に手をついて立ちます。

- 一歩後ろに下げた脚のかかとを床につけ、膝を伸ばします。

- ふくらはぎの上部(腓腹筋)が伸びる位置で10〜20秒キープ。

ポイント:

・体を前に倒しすぎず、背筋を伸ばす。

・伸びを感じる程度でOK、痛みを感じるほど行わない。

腓腹筋は足のつりの中心となる筋肉。このストレッチによって筋肉の緊張を和らげ、神経の過剰反射を抑えることができます。

また、ふくらはぎ全体の血流を改善し、睡眠中の筋疲労を軽減します。

② ヒラメ筋ストレッチ

やり方:

- 床に片膝を立てて、もう一方の脚を後ろに伸ばします。

- 立てた膝に体重をかけ、かかとを床につけたままゆっくり前方に重心を移動。

- ふくらはぎの奥(ヒラメ筋)が伸びるのを感じながら10〜20秒キープ。

ポイント:

- ・上体を倒しすぎず、背中をまっすぐに保つ。

- ・体重をかけすぎず、呼吸を止めない。

ヒラメ筋は立位や歩行時に常に働いており、慢性的な血流不足や疲労が起きやすい筋肉です。寝る前にこの部分を伸ばすことで、筋肉の酸素供給を改善し、足がつりにくい状態をつくります。

③ 足首まわしストレッチ

やり方:

- 椅子や床に座り、片足を手で持ち上げます。

- 片手の指を足指の間にしっかり入れ、指の間隔を広げます。

- その状態で足首をゆっくり大きく回します(左右10回ずつ)。

ポイント:

・最初は無理せず、少しずつ指の間を広げる。

・円を描くように、ゆっくり滑らかに回す。

足指の間を広げることで、普段使われにくい足底筋群や足首周囲の筋を刺激できます。さらに足首を回すことで、ふくらはぎのポンプ作用が高まり、血液循環と神経の働きが整います。

冷えやむくみの改善にも効果的です。

④ 足裏ストレッチ

やり方:

- 床に座って片足を伸ばし、片手で足指を軽くつかみます。

- 足指をゆっくり手前に反らし、足裏全体が伸びるのを感じながら10〜15秒キープ。

- 反対の足も同様に行います。

ポイント:

・足の指の付け根からしっかり反らすように。

・強く引っ張らず、呼吸を止めないように行う。

足裏にはふくらはぎとつながる「足底筋群」があり、ここをほぐすことで下肢全体の緊張を緩和します。また、神経終末が多く集まるため、自律神経を整え、就寝前のリラックス効果も期待できます。

動画で一緒に!足のつりを防ぐ夜ストレッチ

文章だけではなかなか動きがイメージしにくい──そんな方のために、私のYouTubeチャンネルでは、

脚のだるさ即解消・疲労回復ストレッチを動画で紹介しています。

この動画では、ふくらはぎや足首を中心に足の血流を促し、こむら返りを防ぐ動きを一緒に行えます。

動画を見ながら無理のない範囲で実践してみてください。

まとめ|足がつる原因と対策を理解して夜中のこむら返りを防ごう

足がつるのは、ただの「運動不足」や「年齢のせい」ではありません。神経と筋肉のバランスの乱れ、血流の低下、ミネラル不足など、体の中で起こる複数の要因が重なって生じる体からのサインです。

特に夜中のこむら返りは、睡眠中の血流低下や冷え、姿勢などが関係しています。そのため、

- 寝る前のストレッチ

- 軽い運動

- 水分補給

など、科学的に効果が認められた生活習慣の工夫を取り入れることが、最も確実な予防法です。

毎晩の数分間のストレッチが、足のつりだけでなく睡眠の質も高めます。「つりやすい夜」から「ぐっすり眠れる夜」へ──今日から小さな習慣を始めましょう。

参考文献

- Minetto MA, et al. Muscle Nerve, 2013.– 加齢による神経反射の変化とこむら返り発生の関連を報告。

- Garrison SR, et al. CMAJ, 2012.– 電解質異常と夜間こむら返りの関係を検証。

- Allen RE, Kirby KA. BMJ, 2012.– 夜間の筋けいれんに関する総説。

- Butler JV, et al. Sleep Medicine, 2015.– 睡眠中の足首角度とこむら返り発生リスクの関連を報告。

- Naylor JR, et al. J Clin Neuromuscul Dis, 2016.– 慢性疾患や薬剤使用と足のつりの関係。

- Hallegraeff JM, et al. Journal of Physiotherapy, 2012.– ストレッチによる夜間こむら返り予防効果を実証。

- Rodriguez NR, et al. Am J Med, 2017.– 水分・電解質補給と筋機能の関連。

- Kanaan AO, et al. Sleep Med, 2020.– 軽度運動介入が睡眠中の足つりを減少させることを報告。

- Garrison SR, et al. BMJ Open, 2012.– マグネシウム補給の有効性をメタ解析で検討。

コメント