【この記事でわかること】

- 論文で効果が確認された「科学的に正しい」ストレス発散法を紹介

- なぜ効果があるのか、脳や自律神経への影響をわかりやすく解説

- 今日からすぐ実践できる具体的な方法がわかる

忙しい毎日の中で、気づけばストレスが溜まっている。そんなとき、つい「我慢」や「気合い」で乗り切ろうとしていませんか?

しかし近年の研究では、ストレスは意志ではなく、科学的に“リセット”できることがわかっています。

- ウォーキング

- ストレッチ

- 香り

- 呼吸

- 手を洗う・掃除する

といった行動まで、脳や自律神経に働きかけてストレスを和らげる方法が数多く報告されています。

この記事では、論文で効果が確認された“科学的に正しいストレス発散法10選”を紹介します。

すべて、特別な道具や時間はいりません。今日からできる「心のリセット習慣」で、モヤモヤや疲れを軽やかに手放していきましょう。

科学的に認められたストレス発散法10選

1. 有酸素運動

有酸素運動は、脳内の「エンドルフィン(脳内麻薬)」や「セロトニン(幸せホルモン)」を増やし、気分を安定させる作用があります。

また、運動によって副交感神経が活性化し、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌を抑えることがわかっています(Frontiers in Psychology, 2020)。

ストレスを発散するウォーキングのポイント

- 目安は1日20〜30分、週3〜5回

- 姿勢はまっすぐ、腕を自然に振りながらテンポよく歩く

- 歩くペースは「会話ができるが少し息が弾む」くらいが理想

通勤・昼休みなど、短時間の分割ウォーキングでもOK。

下記の記事では体力・筋力を上げるウォーキングの4つのポイントを消化しています。ストレス発散だけでなく体力・筋力もつけたい!と思う人必見です。

ストレスを発散するスロージョギングのポイント

- 走るというより「ゆっくり弾むように小走り」する感覚

- スピードは“速歩と同じくらい”で十分

- 1回10〜20分、週2〜3回が目安

一定のリズムで、笑顔で走るとよりリラックス効果が高まります。

スロージョギングの詳しい方法は下記の記事で紹介しています!

2. ストレッチ(体側ストレッチ・首のストレッチ)

ストレッチは筋肉の緊張をゆるめ、血流を改善し、副交感神経を優位にする効果があります。

- 肩

- 首

- 背中

は特にストレスがかかると硬くなりやすく、意識的に伸ばすことで自律神経のバランスが整います(参考:Journal of Behavioral Medicine, 2018)。

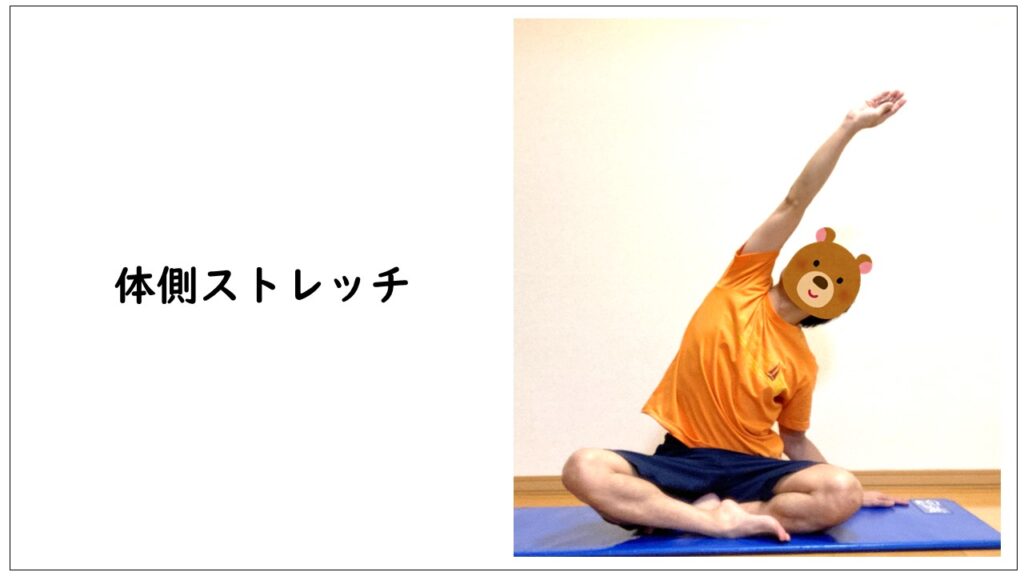

ストレス発散ストレッチ①体側

- 床に座り、右手を床につき左手を頭の上に伸ばす。

- 息を吐きながら右側へ体を倒し、体の左側面を伸ばす。

- ゆっくり3〜5回呼吸しながらキープし、反対側も同様に。

伸ばす方向を変えながら、背中やわき腹の“広がり”を感じましょう。

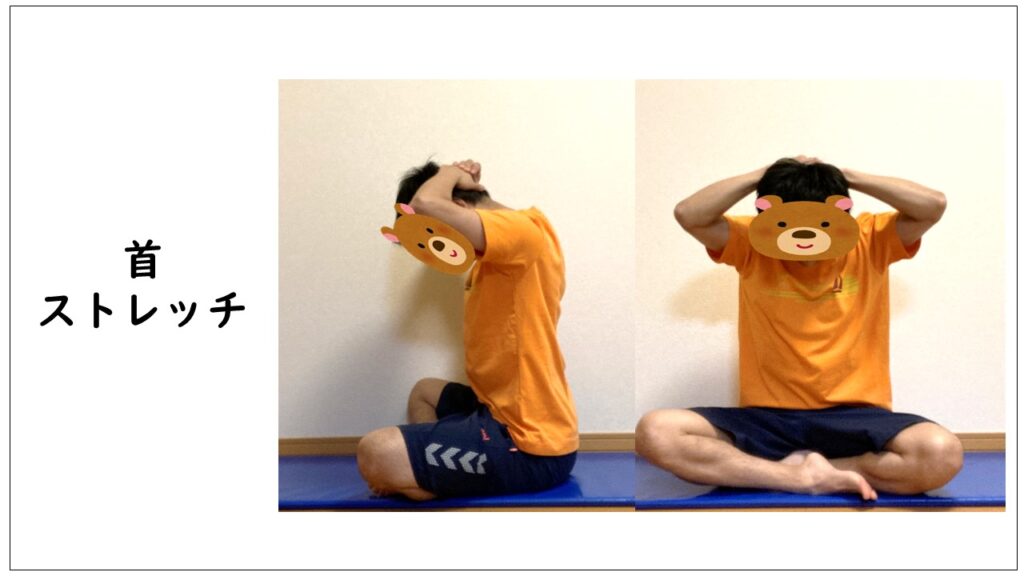

ストレス発散ストレッチ②首の後面

- 両手を後頭部に軽く添え、頭を前に倒す

- 首の後ろの筋肉が伸びる感覚を意識

- 15〜20秒キープし、ゆっくり戻す

うつむき姿勢が多い人は、毎日1〜2セットで肩こりも軽減します。

3. ヨガ

ヨガは「姿勢・呼吸・意識」を組み合わせることで、自律神経の調整や心拍変動(HRV)の改善に寄与します。

身体の緊張をほぐしながら、心の集中と安定を促す“動く瞑想”として、科学的にもストレス緩和効果が確認されています(参考:Complementary Therapies in Medicine, 2022)。

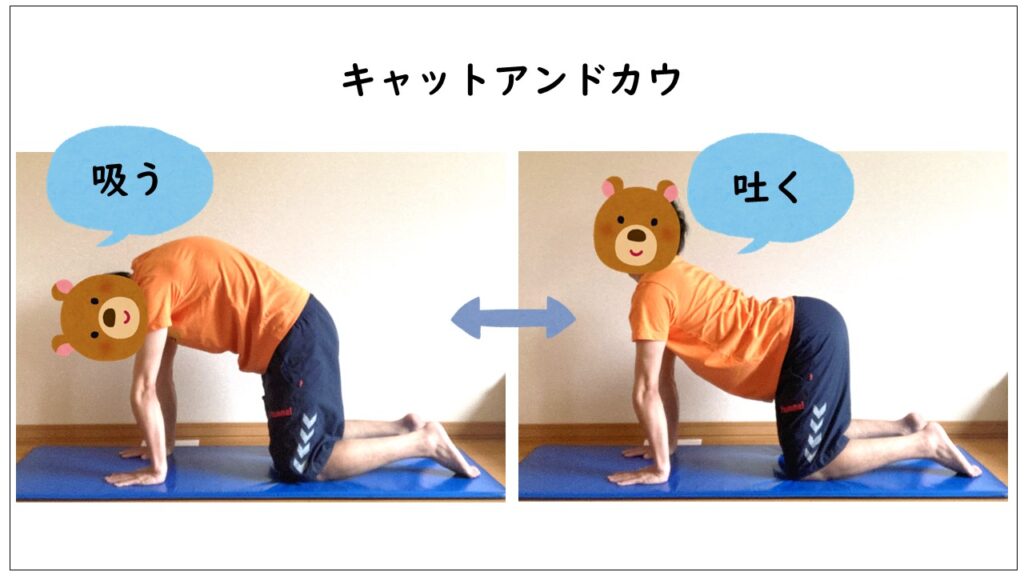

ストレス発散ヨガ①キャット&カウ(Cat & Cow)

- 四つん這いの姿勢をとる

- 息を吐きながら背中を丸め(キャット)、吸いながら反らす(カウ)

- 呼吸に合わせて5〜10回ゆっくり繰り返す

背骨の動きを意識しながら、呼吸を深く。朝の目覚めにもおすすめ。

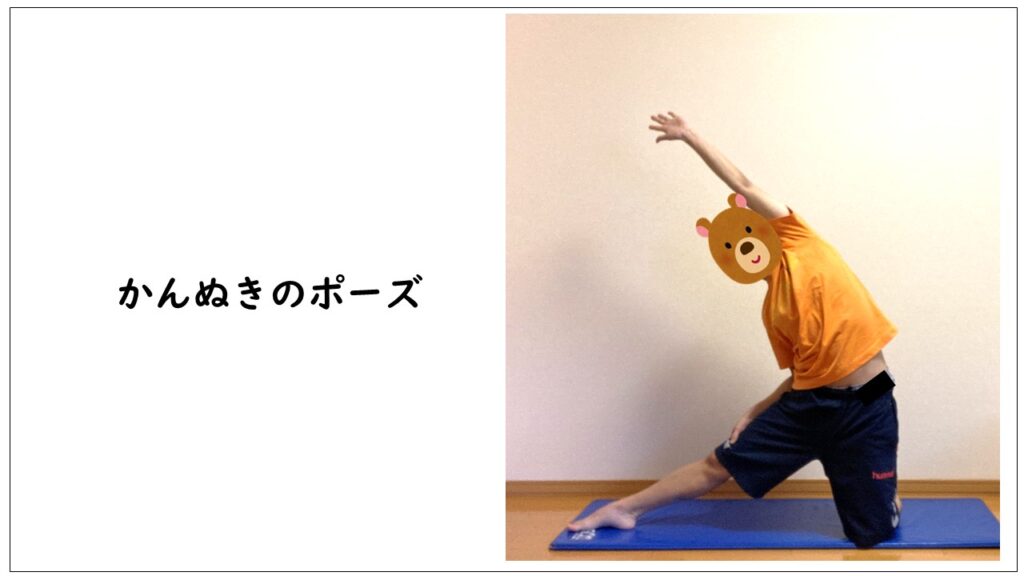

ストレス発散ヨガ②閂(かんぬき)のポーズ

- 片膝を立てて、もう一方の足を横に伸ばす

- 両手を広げ、上体を横に倒して体側を伸ばす

- 3呼吸キープしたら反対側も同様に

体の側面を大きく開くことで、肺が広がり呼吸が深くなります。

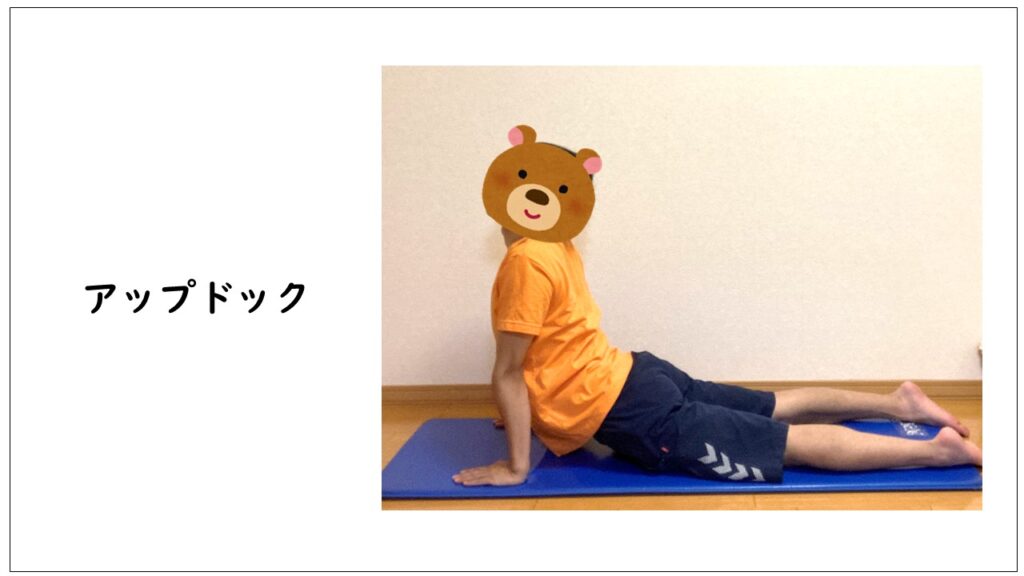

ストレス発散ヨガ③アップドック

- うつ伏せから手で上体を押し上げ、胸を開く

- 腰を反りすぎないよう注意しながら、肩を下げてキープ(3呼吸)

胸を開くポーズは、ストレスで縮こまった姿勢をリセットします。

4. 呼吸法

呼吸は自律神経を直接コントロールできる唯一の行動。

ゆっくりした呼吸で心拍数が安定し、脳内の扁桃体(ストレス反応中枢)が落ち着きます(参考:Cell Reports Medicine, 2023)。

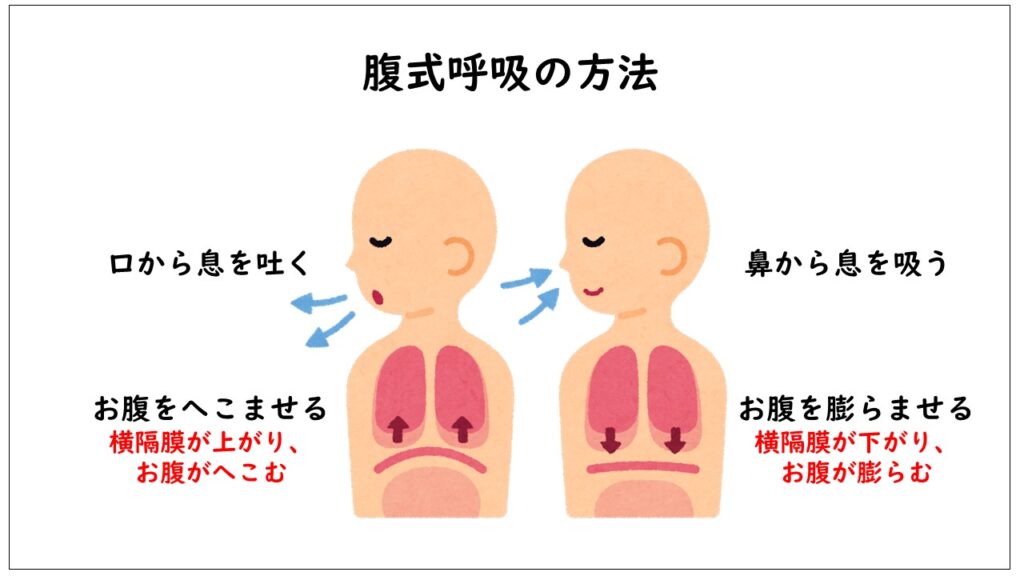

腹式呼吸

- 椅子に座り、背筋を伸ばしてリラックス

- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる(4秒)

- 口からゆっくり吐きながら、ため息のように息を出す(6〜8秒)

「1日2〜3セット」行うだけでも、ストレス反応が抑えられるという研究結果があります。

ため息

- 鼻から2回短く息を吸う(1回目で胸を、2回目で肺を満たす)

- 口からゆっくりと長く息を吐く(約8秒)

- これを1〜3回繰り返す

「はぁ…」と音を出してもOK。ため息は、呼吸を「一時的にリセット」する生理的なメカニズムです。“ため息=悪いこと”ではなく、“心のリセットボタン”として日常に取り入れましょう。

5. 音と自然のリラクゼーション

自然音(小川のせせらぎ・鳥の声)やヒーリング音楽は脳波をα波優位にし、リラックス状態を誘発します。

音楽療法の研究では、5分聴くだけでもストレス指標(心拍変動・血圧)が改善されることが報告されています(参考:Scientific Reports, 2021)。

音楽でストレス発散する方法

- 好きな自然音や穏やかな音楽を5〜10分聴く

- ヘッドホンや静かな場所を選び、呼吸を合わせる

自分が“心地いい”と感じる音が一番効果的です。義務的に聴かないこと。Youtubeで「自然音」と検索すると“雨の音”や“川の流れる音”の動画が見つかります。

「実際に自然の中に行きたい!」という人は「森林浴」がおすすめ。下記の記事では科学的に認められた森林浴の効果を10コ紹介しています。ストレス発散にとても効果的です!

6. 香りを変える

嗅覚は脳の感情中枢「扁桃体」に直結しており、香りの刺激でストレスを感じる回路を直接鎮めることができます(参考:Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2021)。

ストレス発散に効果的な香り

- ラベンダーやベルガモットなどのアロマを嗅ぐ

- 緑茶・コーヒー・みかんの皮など身近な香りも有効

香りを「深く吸ってゆっくり吐く」ことで、呼吸法と組み合わせると効果が倍増します。

ラベンダーオイルは「育毛」にも効果的!詳しくは下記の記事へ!

7. 温かい飲み物をゆっくり飲む

温かい飲み物を飲むことで体温が上がり、副交感神経が活性化。心拍数が落ち着き、心理的な安心感が得られます

(参考:Frontiers in Psychology, 2019)。

温かい飲み物を飲むときのポイント

- ハーブティー、白湯、ホットミルクなどをゆっくり3分かけて飲む

- 飲む前に香りを感じると、嗅覚刺激によるリラックス効果も得られます。

寝る前に温かい飲み物を飲むと入眠がスムーズになります。

8. ガムを噛む

咀嚼(そしゃく)により脳の前頭前野が活性化し、集中力や注意力を保ちながらストレスを軽減します(参考:Physiology & Behavior, 2017)。

ガムを噛むときのポイント

- ミント系のシュガーレスガムを選び、10〜15分噛む

- 緊張する前(会議・試験など)に行うのも効果的

噛むリズムは「1秒に1回」程度が理想。早すぎると逆に疲労します。

ガムを噛むことはストレス発散に効果的ですが、食べ過ぎは要注意。ガムに含まれている人工甘味料は摂り過ぎると身体に害を与えます。詳しくは下記の記事で!

9. 「感謝ノート」を書く

感謝の気持ちを言語化することで、脳の前頭前野と報酬系が活性化し、幸福感が上昇します。ストレスホルモンの分泌も減少することが複数の研究で報告されています(参考:Journal of Positive Psychology, 2018)。

感謝ノートを書く時のポイント

- 1日3つ「ありがたいこと」をノートやスマホにメモ

- 「小さな幸せ」でOK(天気が良かった・ご飯がおいしかった など)

寝る前に書くと、前向きな感情で1日を締めくくれます。

「感謝の瞑想」もストレス発散に効果的。詳しくは下記の記事で!

10. 手を洗う&掃除する(クリーン・マインド効果)

研究では、手を洗う行為が「不安・罪悪感・緊張の残存を減少させる」ことが報告されています。

また、掃除・整理整頓は「環境をコントロールしている感覚」を高め、ストレスの軽減につながるとされています(参考:Frontiers in Psychology, 2024)。

手を洗う&掃除のポイント

- 手を洗う際は「温水+ゆっくりした動作」で1分程度

- 掃除は“完璧”を目指さず、1日5分だけ整える

「整える行為」は脳へのリセット信号。気分の切り替えに最適です。

ストレス緩和に役立つリラックスサポートグッズ

ストレスを感じたときは、香り・噛む動作・温かい飲み物・栄養サポートなど、日常の中で取り入れやすい方法を組み合わせることが大切です。

ここでは、科学的にストレス緩和と相性の良い習慣をサポートしてくれるアイテムを紹介します。

Bath & Body Works Aromatherapy Stress Relief

忙しい日やリラックスタイムにぴったりなアロマセラピーアイテム。

ユーカリとスペアミントの香りで、香りを楽しみながら深呼吸すると、気持ちが落ち着きやすくなります。香りのリラックス効果は、気分転換やストレス緩和のひと時に役立ちます。

おすすめポイント

- 自宅で簡単にリラックス空間を演出

- 深呼吸とセットで使うとより効果的

- 気分切り替えの習慣づくりに◎

16-Piece Squishy Stress Relief Toy Set

思わず手に取って“噛んだり握ったり”できる ストレスリリーフ玩具セット。手先を動かすことによって、気持ちを切り替えたり、軽い緊張を和らげたりする助けになります。

おすすめポイント

- 遊び感覚でストレス発散

- 毎日のリフレッシュに使える

- 職場や自宅でもOK

OLLY Goodbye Stress(グミ)

おやつ感覚で取り入れられるストレス緩和サプリグミ。噛む動きが自律神経に働きかけ、さらに配合成分で心の緊張を和らげるサポートが期待できます。

おすすめポイント

- 手軽に噛んでストレスケア

- 美味しく続けられる

- 日中の気分転換にも◎

国産100% よもぎ茶 ティーバッグ

体を内側からじんわり温めるノンカフェインのよもぎ茶。

温かい飲み物をゆっくり味わうだけでも、心を落ち着ける“リラックスタイム”づくりに役立ちます。

おすすめポイント

- ノンカフェインで夜にも安心

- 温かい飲み物でリラックス効果

- 和の習慣として続けやすい

動画でストレス解消!心のモヤモヤ解消気分転換エクササイズ

ストレスを感じたときは、考えすぎず体を動かすのが効果的です。軽い運動を行うことで、脳内のセロトニンやドーパミンが分泌され、気分が整いやすくなることが分かっています。

私のYouTubeチャンネルでは、「心のモヤモヤ解消気分転換エクササイズ」を紹介しています。身体を動かすことで心のモヤモヤが晴れ、ストレスが発散できます。

まとめ|科学でわかったストレスを発散する行動を日常に入れよう

- ストレスは“なくす”のではなく、“うまく流す”ことが大切。

- 有酸素運動・ストレッチ・ヨガ・呼吸・香りなど、体を通して心を整える方法が最も効果的。

- 難しいことを頑張るより、「1日5分、自分をリセットする時間」を持つことが鍵。

参考文献

- Frontiers in Psychology (2020). Exercise and Stress Reduction.

- Journal of Behavioral Medicine (2018). Stretching and Relaxation Response.

- Complementary Therapies in Medicine (2022). Yoga and Autonomic Regulation.

- Cell Reports Medicine (2023). Sighing as a Natural Reset Mechanism.

- Scientific Reports (2021). Nature Sounds and Stress Modulation.

- Frontiers in Behavioral Neuroscience (2021). Aromas and Emotional Regulation.

- Frontiers in Psychology (2019). Warm Beverages and Relaxation.

- Physiology & Behavior (2017). Chewing and Cognitive Stress.

- Journal of Positive Psychology (2018). Gratitude Journaling and Well-being.

- Frontiers in Psychology (2024). Cleaning Behavior and Anxiety Reduction.

コメント