【この記事でわかること】

- 「フレイル」とは何か?サルコペニアや要介護との違い

- フレイルの初期サインと進行すると起こるリスク

- フレイル予防に効果的な筋トレとその理由

- 補完的に役立つウォーキング習慣のすすめ

- 毎日の生活で気をつけたい予防ポイント

- 「最近、ちょっとしたことで疲れるようになった…」

- 「足腰の衰えを感じる」「筋力が落ちてきた気がする」

そんな“ちょっとした体の変化”を感じ始めた方へ。もしかするとそれは「フレイル」の始まりかもしれません。

フレイルとは、「健康と要介護の間にある“体と心の衰え”のこと」。

しかし安心してください。フレイルは予防と対策で“元の状態に戻すことができる”のが最大の特徴です。

この記事では、フレイルの基礎知識から予防に効果的な筋トレ、補助的なウォーキングの活用法までわかりやすく紹介します。

フレイルとは?健康と要介護の間にある“ゆるやかな衰え”

フレイルとはどんな状態?

「フレイル(Frailty)」とは、加齢に伴う心身の衰えによって、介護が必要な状態に近づいていることを意味します。

見た目は元気でも、

- 筋力の低下

- 活動量の減少

- 食欲の低下

- 社会的孤立

などが重なることで進行します。

「フレイル」は医学的にも“予防可能で可逆的(元に戻せる)”とされています。

サルコペニアや要介護との違い

| サルコペニア | 筋肉量・筋力の低下(身体面に特化) |

| フレイル | 心・身体・社会の三面に衰えが現れる |

| 要介護 | 日常生活に他者の支援が必要な状態 |

フレイルは、サルコペニアを含んだ“もう一段広い概念”。この段階で気づいて対策すれば、要介護を防げるのです。

放置するとどうなる?フレイルの進行リスク

- 転倒・骨折のリスク上昇

- 認知症やうつの発症リスク

- 栄養失調による免疫力低下

- 社会とのつながりが減り孤立

大切なのは「まだ動ける今のうちに、体を支える力を保つこと」です。

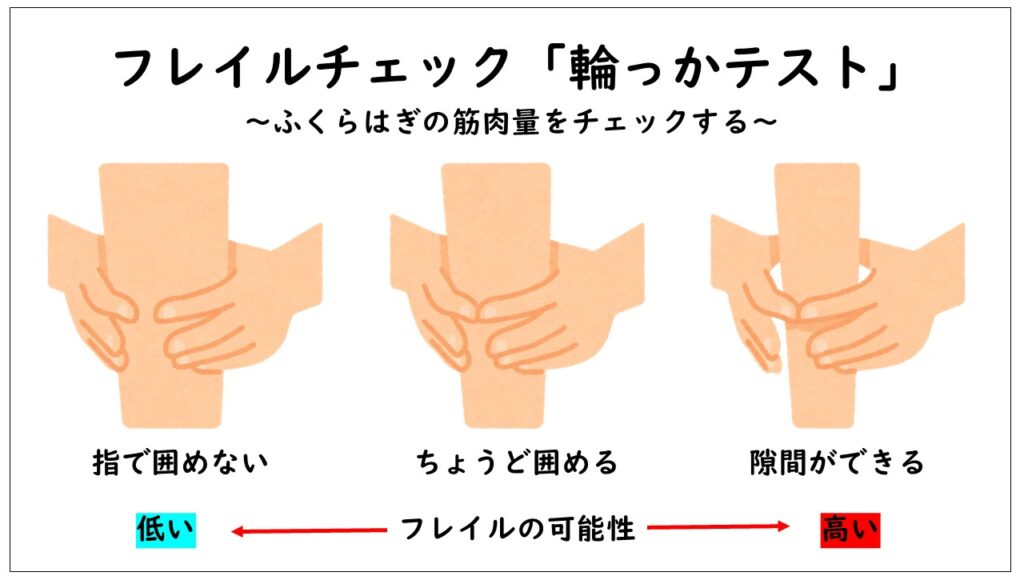

フレイルチェック!輪っかテスト

簡単にできるフレイルチェック「輪っかテスト」を行いましょう。

- ふくらはぎを囲めない → 筋肉量は十分

- ちょうど囲める → 今後なにもしなければ筋肉量が落ちる可能性あり

- 隙間ができる → すぐにフレイル対策を始めましょう

「輪っかテスト」では、ふくらはぎの筋肉量をチェツクします。ふくらはぎの筋肉は歩行や階段の上り下り、立ち座りなど、日常生活に欠かせない筋肉です。

フレイル予防には筋トレが最重要!

なぜ筋トレが有効なのか?

フレイル予防の基本は、筋力を維持・向上させることです。

特に「下半身の筋力」が衰えると、立ち上がり・歩行・階段の上り下りなどが難しくなり、自立した生活が難しくなります。

筋トレは以下のような効果をもたらします:

- 転倒・骨折のリスクを減らす

- 移動や外出がしやすくなる

- 血流や代謝が改善し、生活習慣病の予防にもつながる

フレイル予防に効果的な筋トレ5選|全身をバランスよく鍛えよう

フレイルを防ぐには、単に歩く力を保つだけでなく、「立つ・座る・支える・踏ん張る」など日常動作すべてに関わる筋肉をバランスよく鍛えることが重要です。

ここでは、フレイル予防に特に効果的な5つの筋トレを紹介します。

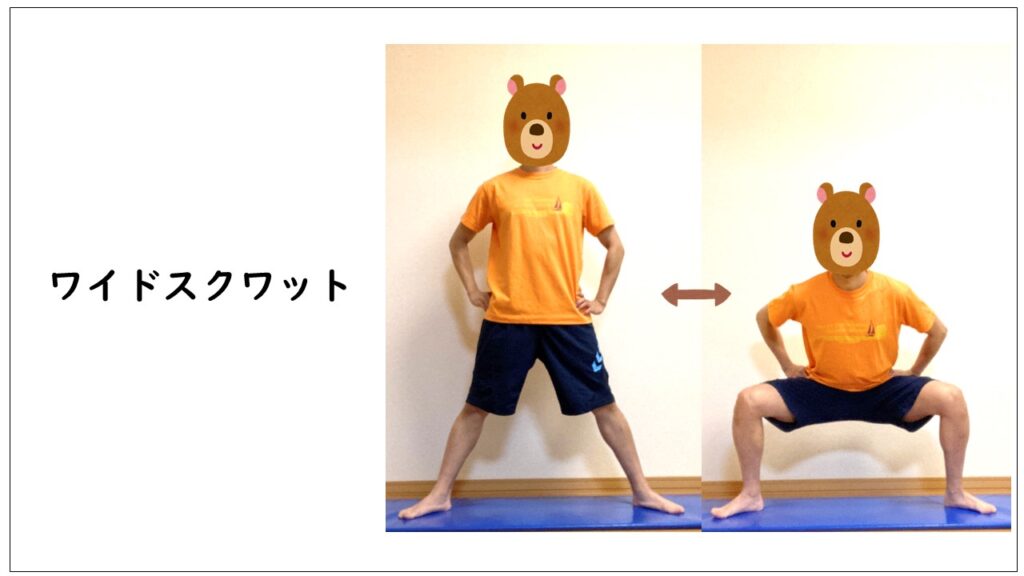

ワイドスクワット

- 足を肩幅よりも大きくひらき、つま先と膝を斜め45度に向ける。

- 膝を90度曲げ、お尻を下げる。

- 膝の曲下伸ばしを15回繰り返す。

太もも(内もも・前もも)やお尻の筋肉を同時に鍛えることができます。大きな筋肉を鍛えることで、基礎代謝も上がり“疲れにくい体”になります。

膝の位置に注意する

ワイドスクワットで膝を曲げた際、膝がつま先よりも前に出ないようにしましょう。膝がつま先よりも前にでてしまうと、膝を痛めてしまうことがあるのでご注意を!

膝がつま先よりも前に出さないために、かかとに重心をかけましょう。ただし、かかとに重心を掛けると尻もちをつきやすいの、テーブルや椅子の背もたれを支えに使いましょう。

基本はスクワットと同じ

ワイドスクワットは基本のスクワットと方法はほとんど同じです。

基本のスクワットの方法を詳しく知りたい場合は下記の記事を参考にして下さい。

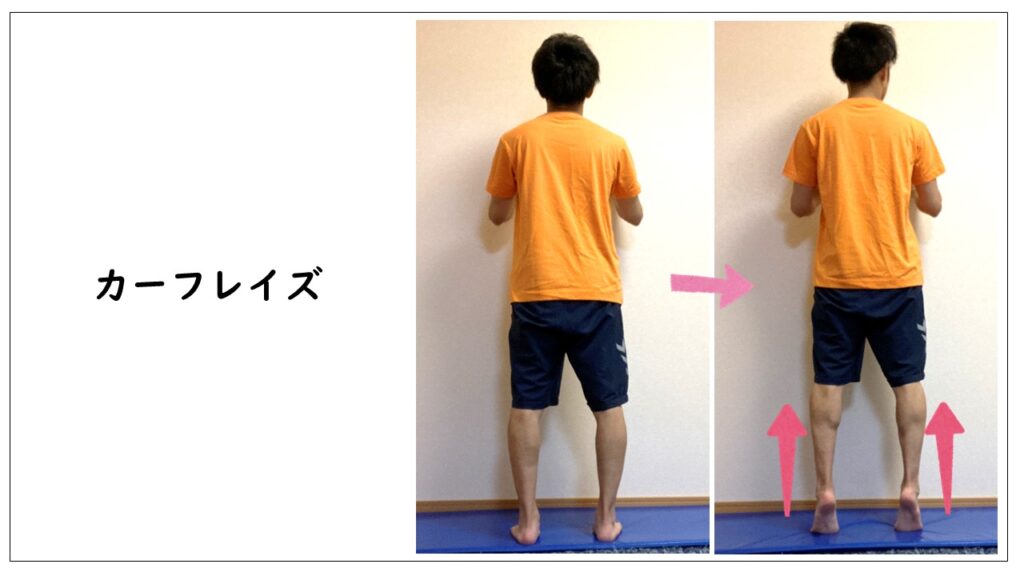

カーフレイズ

- 足を腰幅にひらいて、つま先を真っすぐ前に向ける。

- かかとをできるだけ高く上げる。

- かかとを下ろす時も気を抜かず、そっと下す。

- 15回行う

ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)は、歩行時の推進力や立位のバランスに欠かせません。第2の心臓とも呼ばれるふくらはぎを刺激し、血流も促進します。

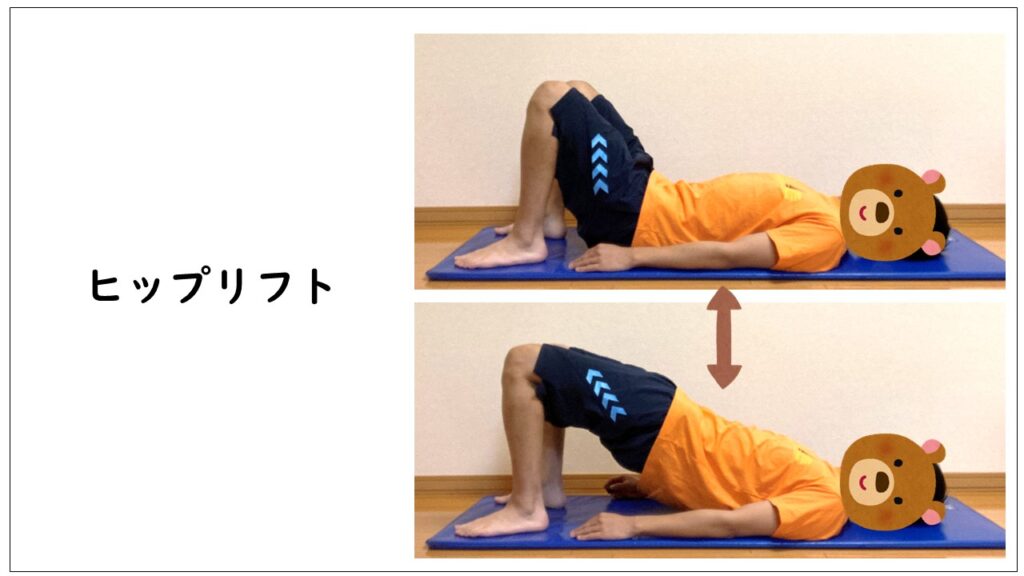

ヒップリフト

- 仰向けの状態で両膝を立てる。

- お尻に力を入れて、お尻を持ち上げて、膝から頭まで斜め一直線になるようにする。

- ゆっくりお尻を下げる。

- お尻の上げ下ろしを15回繰り返し行う。

ヒップリフトはお尻をピンポイントで鍛えるトレーニングです。お尻の筋肉は綺麗な姿勢の保持や腰痛の予防に必要な筋肉です。また、見た目の姿勢改善だけでなく、「動きやすい体」づくりにもつながります。

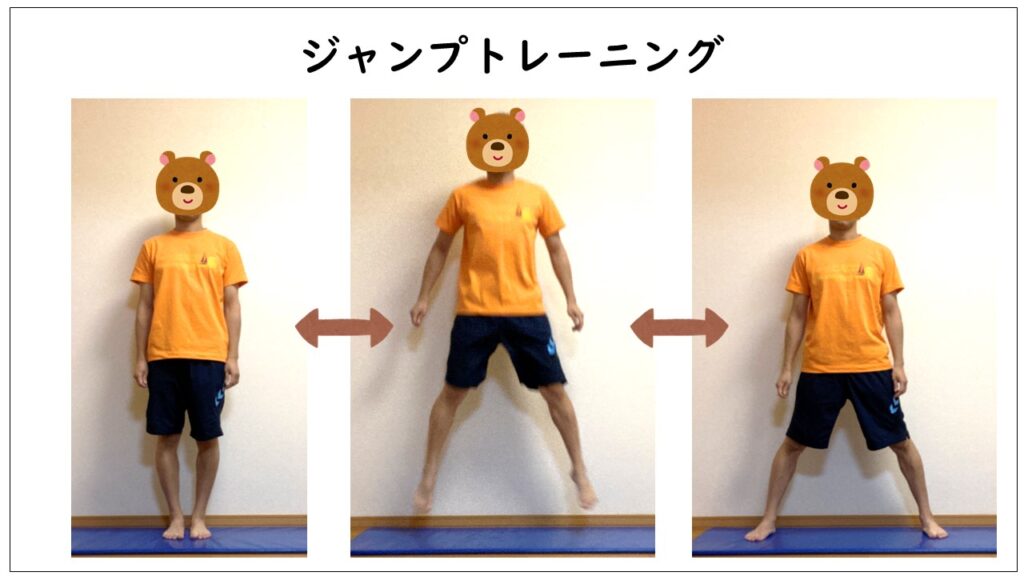

開脚ジャンプ

- 足を閉じた状態から始める。

- 真上にジャンプして、空中で脚をひらいて、足をひらいた状態で着地する。

- 足をひらいた状態でジャンプして、空中で足を閉じて、足を閉じた状態で着地する。

- “2”と“3”を繰り返し15回行う。

ジャンプは、負荷が高めですが瞬発力や筋力の連動性を高める優れた全身運動です。転倒を避ける“反応力”は、年齢とともに落ちます。ジャンプはそれを補うために非常に効果的です。

膝に不安がある方や骨粗鬆症の方は行わなくてもOKです。

しっかり脚を閉じる

ジャンプして脚をひらいて着地をしたら、次はジャンプして空中で脚を閉じて着地をします。この時、しっかり脚を閉じることで内ももの筋肉を鍛えることができます。

疲れた時こそ脚を閉じることを意識して行いましょう。

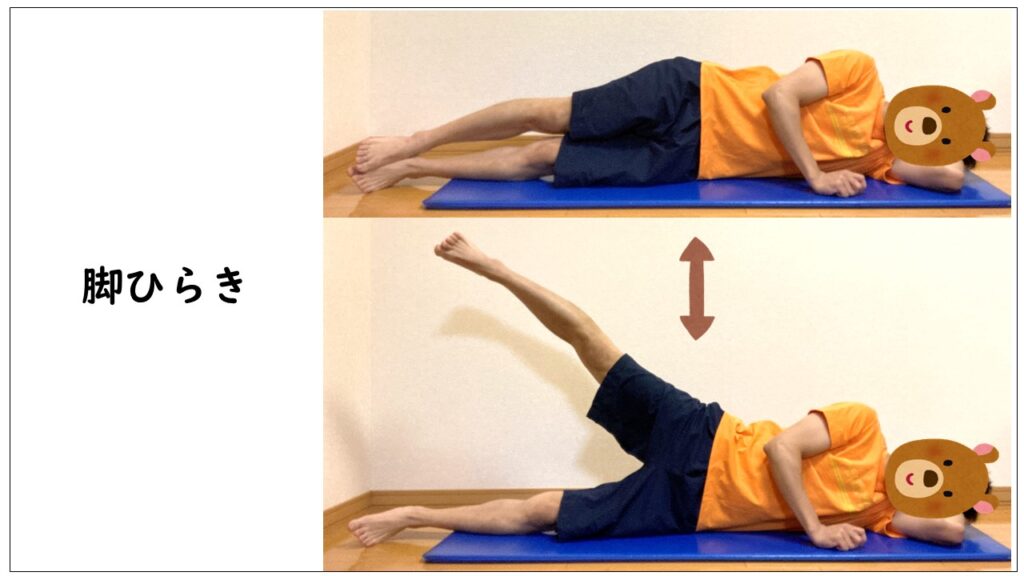

脚ひらき

- トレーニングしたい方の脚を上にして、横向きになる。

- 身体を真っすぐにする(「く」の字にならないように注意)。

- 上の脚の上げ下ろしを繰り返し行う。

- 左右それぞれ15回行う。

脚ひらきは中殿筋(お尻の側面)を鍛えるトレーニングです。中殿筋は歩行の安定性やバランス能力に関わる筋肉です。

脚を閉じるときもトレーニング

脚ひらきはひらく時だけがトレーニングではありません。脚を閉じる時もトレーニングです。

脚を下ろす時もゆっくり下すことを意識して行いましょう。

筋トレと合わせて行おう|ウォーキングもフレイル予防に効果的

軽い有酸素運動で“動ける体”を保つ

ウォーキングは筋トレだけでは補えない「持久力」や「心肺機能」の維持に効果的です。

息が軽く上がる程度のペースで、20〜30分を週3〜5回が理想。

効果的なウォーキングの方法は下記の記事で紹介しています!

もっと効果を高めるなら「速歩+ゆっくり歩き」の交互運動

いわゆる「インターバル速歩」は、以下のような組み合わせです:

- 1分速歩き → 1分ゆっくり歩き

- これを交互に繰り返す × 5セット程度

負担が少なく、短時間でも血流・心肺機能が向上します。慣れてきたら取り入れてみましょう。

インターバル速歩の具体的な方法は下記の記事で紹介しています!

フレイル予防に効果的な生活習慣も見直そう

栄養:筋肉の材料をしっかり摂ることが基本

筋肉は“使うだけ”ではなく、“作る材料(栄養)”がそろってこそ維持できます。

特にフレイル予防では「たんぱく質・ビタミンD・水分」が重要です。

- たんぱく質(魚・鶏肉・卵・大豆製品など):筋肉の再生に不可欠。毎食手のひら1枚分を目安に。

- ビタミンD(鮭・干ししいたけ・卵黄):筋肉の機能をサポートし、骨粗しょう症の予防にも。

- 水分補給:脱水は筋肉のパフォーマンスを低下させ、転倒のリスクにもつながります。

「朝食を抜かない」「食事は1日3回+たんぱく質中心」が、筋肉づくりと代謝維持の秘訣です。

口腔ケアと会話:噛む・話すがフレイル予防の要

- 「食べられる口」

- 「話せる口」

を保つことも、フレイル予防には欠かせません。

- 噛む力や飲み込む力が衰えると、栄養が取りにくくなり、筋力低下につながります。

- 毎食後の歯磨き+時々の歯科検診で口腔内の健康維持

- あいうえお発声や口の体操で、口まわりの筋肉を鍛える

- 人と話す機会を持つことで、認知機能や気持ちのハリもアップ!

「1日30回の噛む」「1日1人と会話する」この2つを意識するだけでも、健康は変わっていきます。

質の良い睡眠とストレスケアで心身の回復を

睡眠とストレスは、筋肉の回復や自律神経の安定に密接に関わっています。

睡眠不足が続くと、筋肉の合成ホルモン(成長ホルモン)の分泌が減り、体が回復しにくくなります。

- 理想は毎晩7時間の睡眠+決まった時間に寝る習慣

- 寝る前のスマホ使用を控え、代わりに読書やストレッチでリラックス

- 日中はウォーキングや日光を浴びることで、睡眠の質も向上

ストレスをためすぎると、食欲不振や活動意欲の低下にもつながり、フレイルの進行を加速させてしまいます。

「眠れる体づくり」=朝の光・日中の運動・夜のリラックス。このリズムが心と体を守ります。

睡眠の質を高めるにはヨガが効果的!下記の記事ではヨガ初心者でも行える「寝付きを良くするヨガ」を紹介しています。

まとめ|フレイル予防は“まだ元気な今”が始めどき

「まだ大丈夫」と思っている今が、実はフレイル予防の最大のチャンスです。

- 週2〜3回の筋トレ

- 無理のないウォーキング習慣

- 栄養・睡眠・人とのつながり

この3つを意識することで、フレイルは防げます。

これからの人生を、自分の足で歩き、好きなことを楽しめるように。今日から“自分でできる予防”を始めましょう。

コメント