- 膝痛の原因と筋肉の関係

- 痛みを悪化させないストレッチ方法

- 膝に負担をかけずに行える初心者向け筋トレ

- 毎日続けるためのポイントと注意点

- YouTube動画で一緒にできる運動も紹介!

- 歩くと膝が痛い

- 階段の上り下りがつらい

- 正座ができない

そんな膝の痛み、我慢していませんか?

病院に行く前に、自宅でできるセルフケアとしておすすめなのが、やさしいストレッチと無理のない筋トレです。膝関節そのものよりも、太ももや股関節まわりの筋肉が硬くなっていることが原因になっているケースが多くあります。

この記事では、膝痛をやわらげるための安全で効果的な方法を、専門的な知識とともにわかりやすく解説します。

膝の痛みはなぜ起こる?

筋肉の硬さが膝の関節を圧迫する

膝が痛いからといって、原因が膝そのものとは限りません。

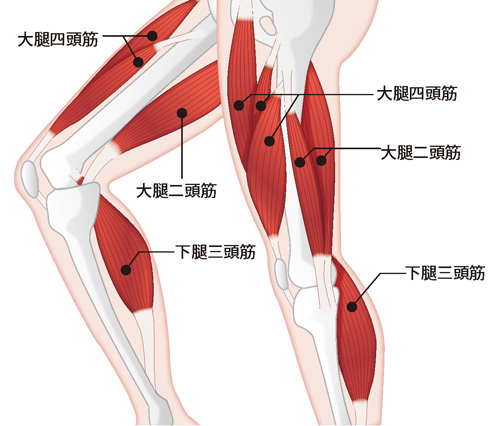

膝関節の周囲にある太ももの筋肉(大腿四頭筋・ハムストリングス)やふくらはぎ、股関節周囲の筋肉が硬くなると、関節の動きに無理な力がかかり、痛みを引き起こすことがあります。

特に、長時間同じ姿勢や運動不足が続くと、筋肉が縮んで関節を圧迫しやすくなります。

筋肉の柔軟性は「関節のクッション」。硬い筋肉は膝に負担をかける元になります

長時間の同じ姿勢は肩こりも起こします。肩こり解消には「脇ストレッチ」が効果的です!

太ももの前・裏・内側が硬くなると痛みが悪化

膝の動きを支えている主な筋肉は以下の3つです。

- 太ももの前:大腿四頭筋(膝を伸ばす)

- 太ももの裏:ハムストリングス(膝を曲げる)

- 内もも:内転筋(膝を安定させる)

これらが硬くなると、膝の動きに偏りが出て、関節の一部に負荷が集中します。結果として炎症や違和感、引っかかり感が生じやすくなるのです。

「膝の内側が痛い人」は内ももの硬さが原因のことも。

関節そのものより「周辺の柔軟性」に注目

レントゲンで異常がなくても膝が痛い…。そんなときは、関節自体よりもその周辺の筋肉・筋膜・腱のこわばりや血流の悪さが原因になっていることがよくあります。

日々のストレッチで、硬くなった組織をゆるめることで、膝への負担を軽減しやすくなります。

整形外科でも「ストレッチ指導」が行われるほど、柔軟性の回復は基本ケアとされています。

膝痛をやわらげるやさしいストレッチ

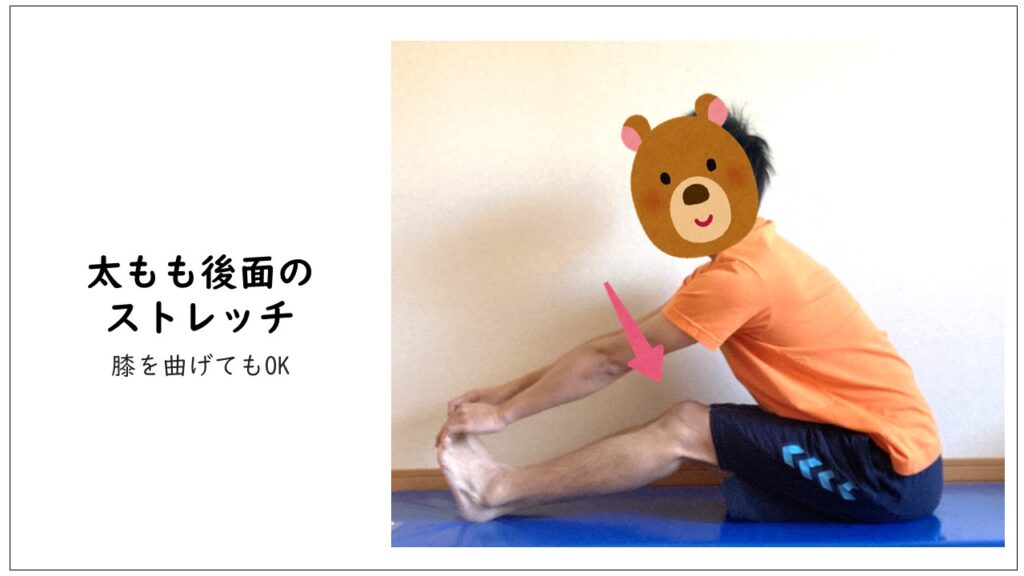

ハムストリングス(太もも後面)

- 両脚を伸ばして座る。

- 膝を軽く曲げ、背筋を伸ばす。

- 両手でつま先を掴み、上半身を前に倒して太ももの後面をストレッチする。

- 30秒行う。

太ももの後ろ側の柔軟性を上げることで、膝の曲げ伸ばしがスムーズになり、膝蓋骨(ひざのお皿)周囲の負担を軽減できます。

膝を少しずつ伸ばす

背筋を真っすぐに伸ばしたまま、尚且つ足の裏を両手で掴んだまま、膝を少しずつ伸ばしていきましょう。

太ももの後ろ側が「伸びている」と感じる所まで膝を伸ばしていきます。

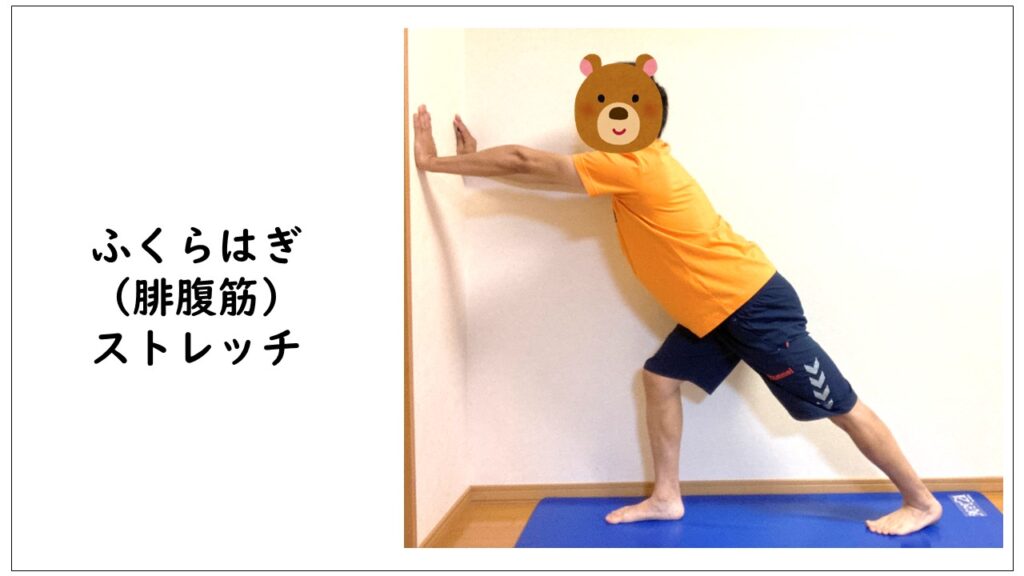

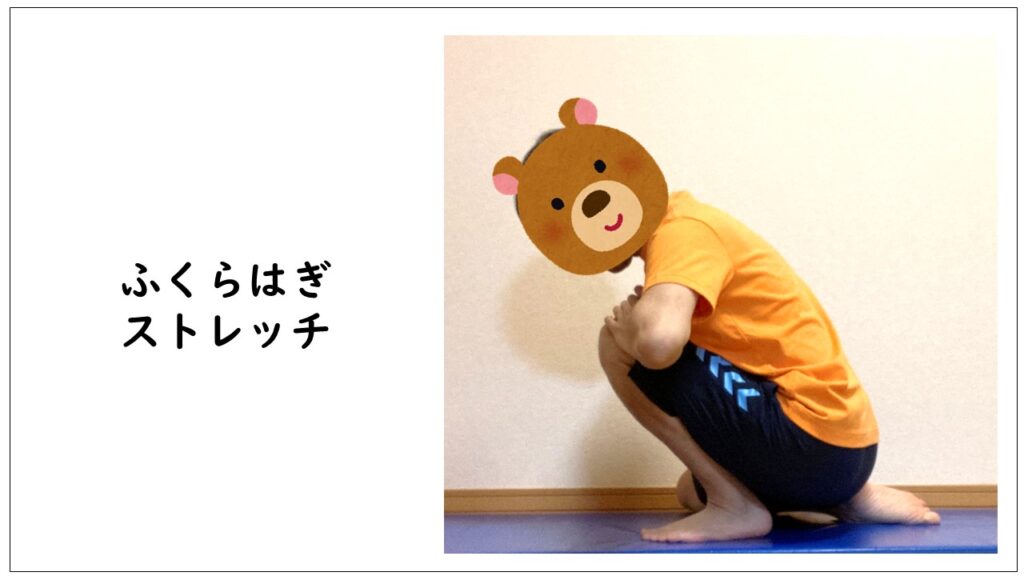

腓腹筋(ふくらはぎ)

- 両手を壁などにつき、足を前後にひらく。

- 後ろ足のかかとを床につけたまま、前足の体重をかける。

- 左右それぞれ30秒行う。

ふくらはぎの柔軟性を上げることで、歩行時のスムーズな蹴り出しが可能になり、膝周囲の緊張が和らぎます。

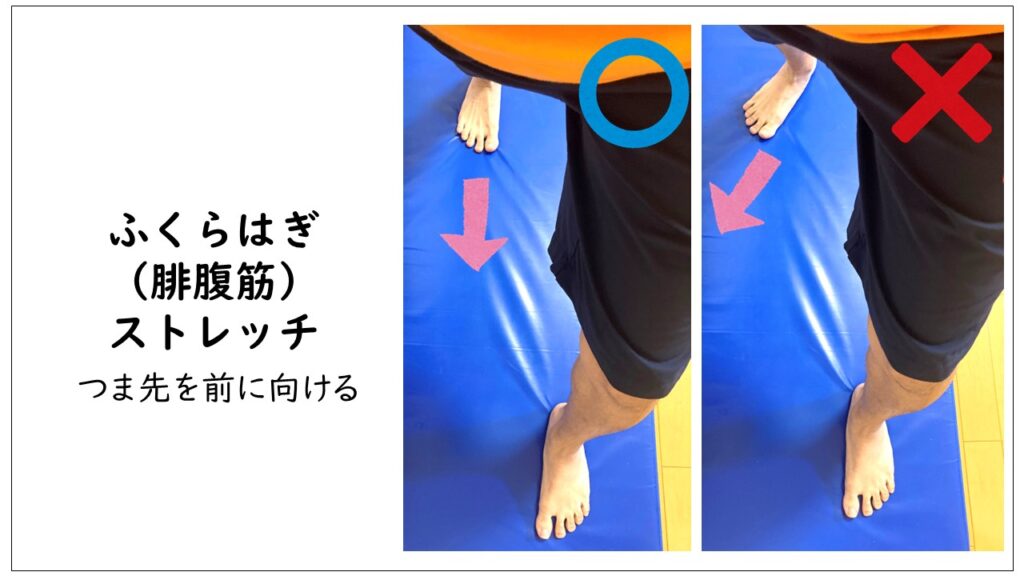

つま先を真っすぐ前に向ける

ストレッチしたい方の足を一歩後ろに引きます。後ろ足のつま先は真っすぐ前に向けましょう。

後ろ足のつま先が斜めを向いていると、ふくらはぎ全体がストレッチされません。そのため、つま先は真っすぐ前を向けるようにして下さい。

かかとは床につけたまま前脚に体重をかける

次は後ろ足のかかとを床につけたまま、前脚に体重をかけましょう。前脚に体重をかけるほど、ストレッチの強度が高くなります。

かかとが床から離れてしまうとストレッチの効果が半減します。

ヒラメ筋(ふくらはぎ)

- ストレッチしたい方の膝を立てて座る。

- 膝を立てた方の足に体重をのせる。

- 左右それぞれ30秒行う。

ヒラメ筋は足首の動き(特に足首の安定性)に重要で、姿勢保持や重心バランスにも関与します。このストレッチを行うことで、足首が動かしやすくなり、膝への余計な負荷を防げます。

つま先を真っすぐ前に向ける

膝を立てた方のつま先を真っすぐ前に向けましょう。ここがポイントです。

つま先が真っすぐ前を向いていないとストレッチの効果が半減します。

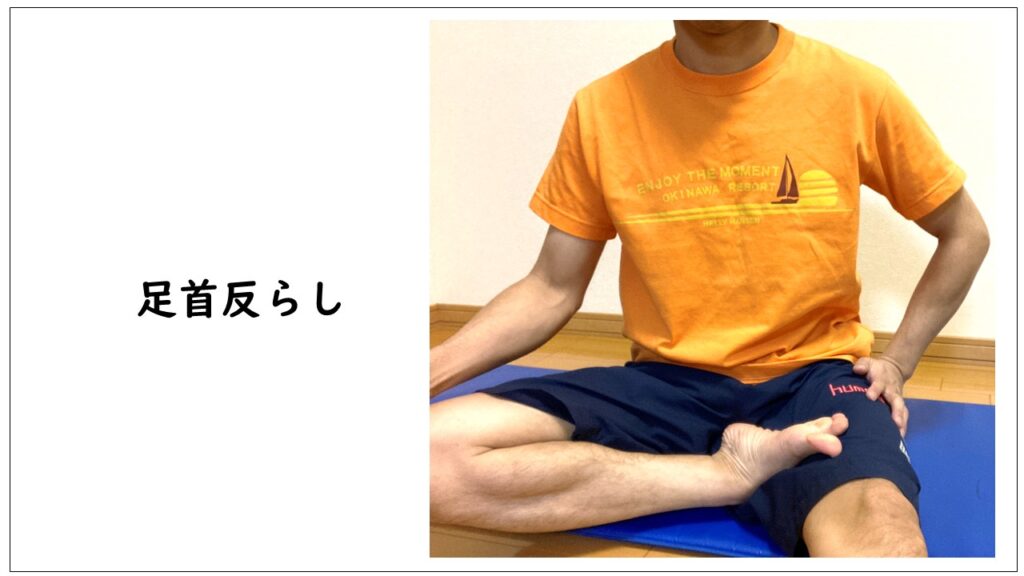

前脛骨筋(足首・すね)

- あぐらの状態で行う。

- ストレッチしたい方の足を反対足の太ももの上にのせる(足の甲を太ももにつける)。

- 足の裏を上に向け、足首をストレッチする。

- 左右それぞれ30秒行う。

足首が硬くて反らせない(背屈できない)状態では、しゃがむ・階段を下りる・体重移動する際に、膝が必要以上に前に出てしまいます。足首のストレッチによって正しい動作がしやすくなり、膝をかばうような動きが減ります。

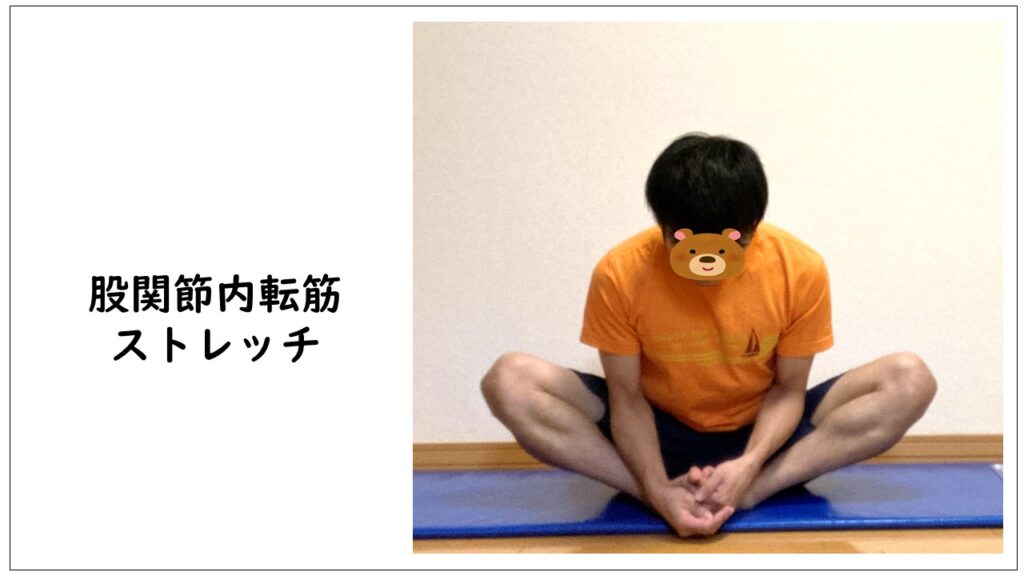

股関節内転筋(内もも)

- 床に座った状態で行う。

- 左右の足の裏を合わせ、足の裏を合わせたまま出来るだけで前に引き寄せる。

- 足の裏を合わせたまま、上半身を前に倒す。

- 30秒ストレッチを行う。

内転筋は骨盤と膝を内側から支える筋肉です。ここが硬くなると、膝が内側に入りやすく(ニーイン)、O脚や膝内側の痛みにつながります。このストレッチによって骨盤~膝のラインが安定し、膝にかかるねじれや偏った圧力が軽減します。

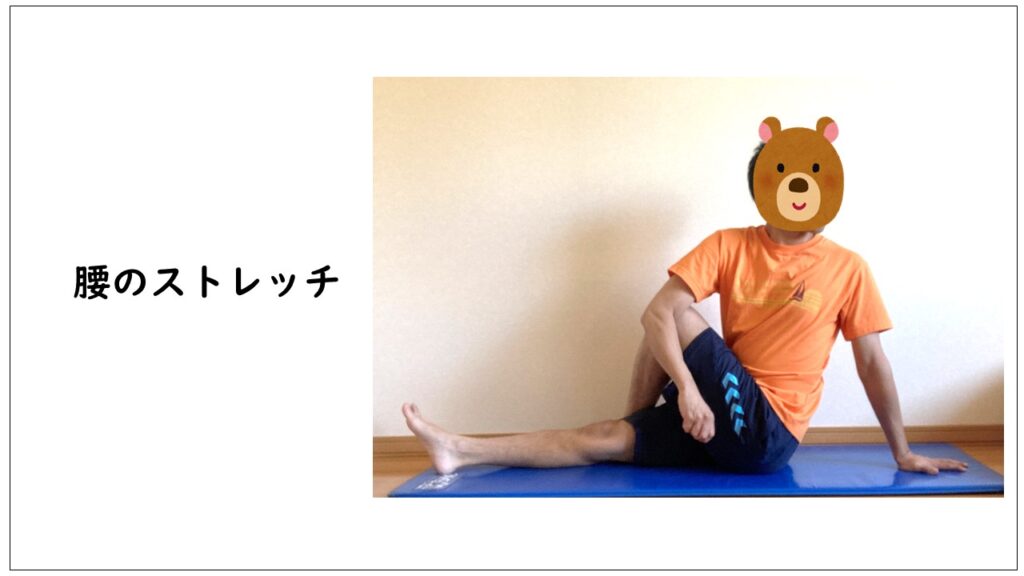

脊柱起立筋(背中・腰)

- 両足を前に伸ばした状態で座る。

- 片膝を立てる。

- 膝を立てた脚がもう一方の脚をまたぐようにする。

- 立てた膝と左右反対の肘を膝の外側にあてる。

- 腰をひねり、顔は後ろに向ける。

- 30秒行う。

このストレッチを行うことで、骨盤の動きがスムーズになり、膝への過負荷が軽減されます。上半身の動きも連動しやすくなります。

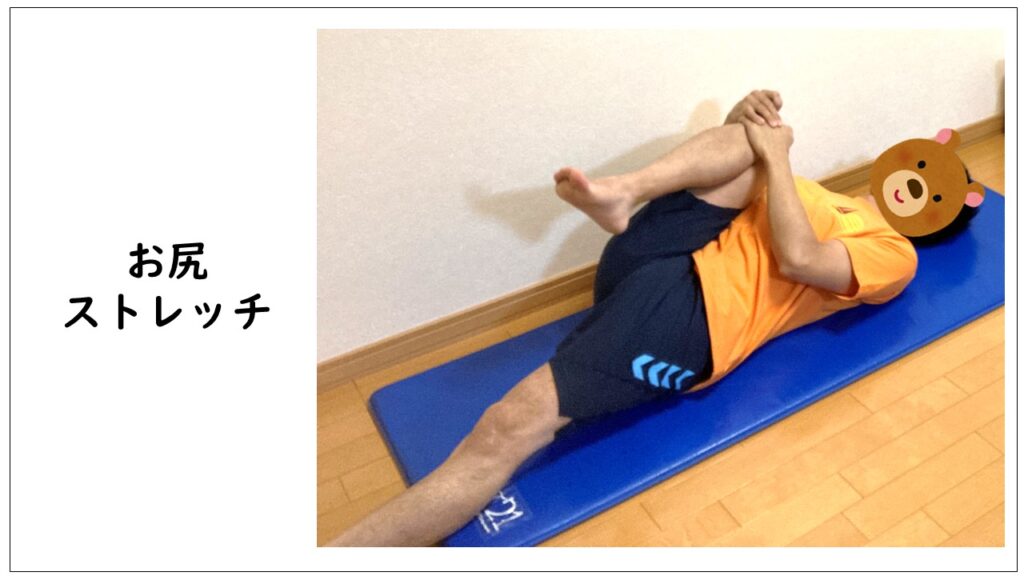

大殿筋(お尻)

- 仰向けの状態で行う。

- ストレッチしたい方の膝を両手で抱える。

- 抱えた膝を出来るだけ胸に近づける。

- 左右それぞれ30秒行う。

このストレッチを行うことでお尻の緊張が和らぎ、膝だけにかかっていた衝撃を全身で分散しやすくなります。

大腿四頭筋(太もも前面)

- ストレッチしたい方の足を上にして、横向きになる。

- 上の足の膝を曲げ、つま先や足首を掴む。

- かかとをお尻に近づけて、ストレッチの強度を強くする。

- 左右反対それぞれ30秒行う。

大腿四頭筋は膝を伸ばす主動筋であり、膝蓋骨(お皿)と密接に関係しています。しかし、硬くなりすぎると膝蓋骨を下に引っ張り、膝前面の圧迫痛の原因になることも。

このストレッチによって膝の曲げ伸ばしがスムーズになり、階段や立ち上がり時の膝負担が軽くなります。

大腿四頭筋のストレッチは膝を深く曲げるため、他のストレッチよりも膝に負担がかかります。膝の痛みや違和感がある場合は、このストレッチを行わないで下さい。

膝痛を柔らげるストレッチの注意点とポイント

- 痛みがあるときは無理をしない

- 呼吸を止めず、リラックスして伸ばす

- 反動はつけず、じんわりと伸ばすのが基本

- 継続が大切。毎日少しずつでも効果は出ます

「伸ばしすぎは逆効果」!心地よい程度で止めるのが長続きのコツです。

下記の記事は「ストレッチはどのくらいの強さで行うのが効果的か」を紹介しています。効果的なストレッチを行うには強度が重要。是非参考にしてください。

さらに効果を高める!初心者向け下半身筋トレ

膝の痛みが軽くなってきたら、膝を支える筋力も少しずつつけていくことが大切です。

筋肉が膝関節を安定させ、日常の動作がぐっとラクになります。

でも、いきなり激しい筋トレは痛みをぶり返す原因になります…。そこでおすすめなのが、「筋トレ初心者向け下半身の筋トレ」です。

動画で紹介している筋トレの内、膝に痛みが生じる筋トレは行わなくてOKです。できる種目を出来る範囲で行いましょう!

まとめ

- 膝の痛みには、関節そのものではなく筋肉の硬さが影響していることが多い

- 太もも・内もものストレッチで、膝の動きを助ける柔軟性を取り戻す

- 膝にやさしい筋トレを取り入れると、関節の安定感がアップ

- 痛みがあるからこそ、“無理しないセルフケア”がカギ

コメント