- 「人前で話すのが苦手で、声が震える」

- 「頭が真っ白になって何を話しているかわからなくなる」

そんな経験、ありませんか?

実はこの悩み、インストラクターや教師だけのものではありません。発表のある学生、会議やプレゼンを行う社会人など、多くの人が“話すこと”に不安を抱えています。

私自身も、かつては人前で話すことが本当に苦手で、

- 早口

- しどろもどろ

- 汗だく

で話すような状態でした。でも、ある“練習法”を取り入れたことで、少しずつ自信を持って話せるようになったのです。

この記事では、話すのが苦手だった私のリアルな経験と、誰でもできる「話す力の鍛え方」をお伝えします。

「話すのは才能じゃない。技術です」

これを読んでくださっているあなたにも、きっとできるようになります。

スポーツインストラクターを目指している人は是非下記の記事を読んでみて下さい。スポーツインストラクターの楽しいことや大変なことを紹介しています。

私も「人前で話せない人」でした

私はもともと、人前で話すのが本当に苦手でした。

声は震えるし、早口になってしまうし、話しているうちに「今、自分は何を言っているんだろう…?」と頭が真っ白になることもよくありました。

そんな自分に落ち込んだり、「なんでこんなこともできないんだろう」と責めたりしたことも一度や二度ではありません。

特にインストラクターという仕事柄、人前に立って話す機会は避けられません。だからこそ、「話すのが苦手なままではこの仕事は無理かもしれない」と不安を抱えていた時期もありました。

それでも今、私は人前で話すことを仕事にしています。

もちろん、いきなり上手くなったわけではありません。むしろ最初の頃は、1回のレッスンのために何日も準備をして、失敗しては落ち込み…その繰り返しでした。

でも、ある“練習法”を始めたことで少しずつ変わっていったのです。

「話すのは才能じゃない。技術だ」

この言葉を信じて続けたことが、私の自信につながりました。

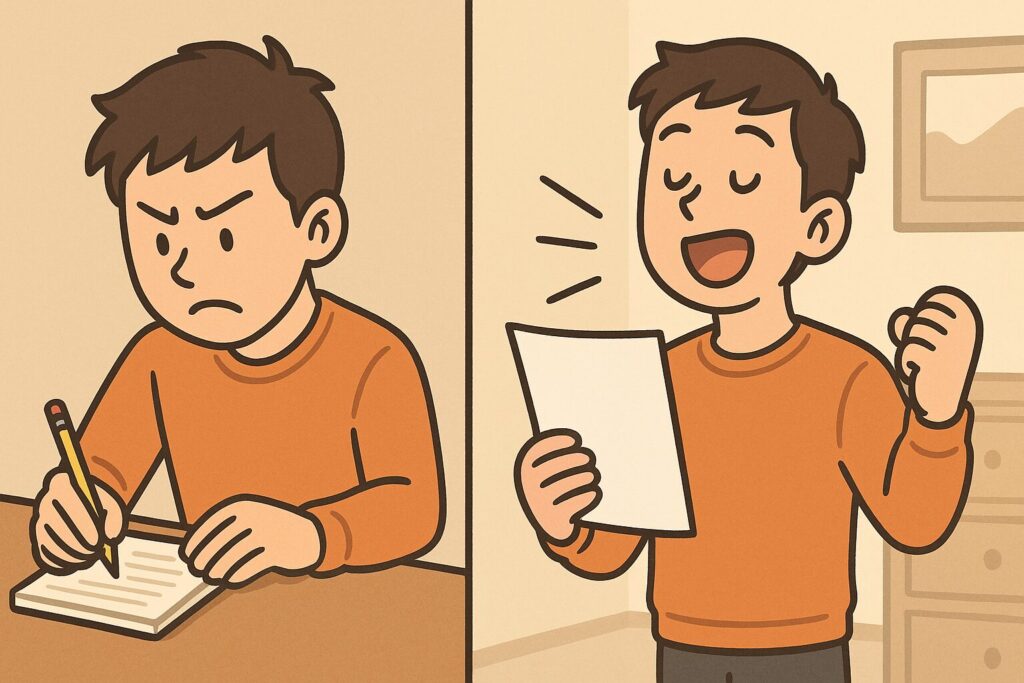

苦手を克服した鍵は「台本」と「一人リハーサル」

私が「話すのが苦手」という壁を乗り越えるきっかけになったのは、

- 台本を書くこと

- 一人で何度も声に出して練習すること(一人リハーサル)

でした。

この2つをコツコツ続けただけで、いつの間にか「話すこと」に対する苦手意識が少しずつ薄れていったのです。

全文台本を書くようになった理由

話すことに自信がなかった私は、「何を話せばいいのか分からない」「頭が真っ白になる」という不安を解消するために、まず話す内容をすべて書き出すようにしました。

いわば、自分だけの“スピーチ原稿”を作る感覚です。

一言一句書くことで、内容の流れが見えてきますし、「ここで笑ってもらおう」「ここは間を取ろう」といった細かい工夫もできるようになります。

話す前にしっかり準備をしておくことで、安心して本番に臨むことができるようになりました。

最初は台本を覚えるのが大変だったが、徐々に覚える量が減っていった

もちろん、最初のうちは台本全文を覚えるのにすごく苦労しました。

一生懸命覚えても、本番では緊張して言葉が飛んでしまったり、間違えてしまったりして落ち込むこともありました。

でも、繰り返し練習していくうちに、だんだんと全部を丸暗記しなくても大丈夫になってきたんです。

話の「流れ」が身体に染み込んでくる感覚が出てきて、キーワードやフレーズを押さえておくだけで自然に話せるようになっていきました。

まるで、自転車の練習をしていた頃のように、いつの間にか補助輪がいらなくなっていた――そんな感覚です。

話す内容を明確にすると、安心感が生まれた

話す前に台本で内容を整理することで、「何を話すか」が明確になり、心に余裕が生まれました。

以前は、話している最中に「この後何を言えばいいんだっけ?」と焦ってしまい、自分のペースを崩していました。

でも、台本で全体の構成を掴んでおくと、今どこにいるかが分かるようになるので、本番中も安心感を持って話せるようになりました。

結果的に、話し方そのものも落ち着いてきて、聞いている人の反応を見る余裕すら出てくるようになったのです。

「一人で声に出す練習」で、話すのが怖くなくなった

台本を書いたことで話す内容は整理されましたが、実際に声に出して話すというステップが、私にとってはさらに大きな転機になりました。

この「一人リハーサル」は、誰に見られることもなく、失敗しても誰にも迷惑をかけない、安心できる練習の場です。

私が“話すこと”に対する怖さを手放せたのは、間違いなくこの声に出す練習のおかげです。

声に出して読むことで“話す感覚”が養われる

頭の中だけで「こう言おう」と考えているのと、実際に声に出すのとでは、まったく違います。

声に出すと、息の使い方、言葉のつなぎ、感情の乗せ方などが自然とわかってきます。

「この言い回しは言いにくいな」と気づいたり、「ここは少しゆっくり話そう」と感じたり、自分の“話しグセ”に気づくきっかけにもなります。

黙読では得られない、“話す身体感覚”を育てるには、声に出して読むことが一番の近道です。

何度も繰り返すことで、自然に言葉が出るようになる

最初はぎこちなかった台本の読み上げも、何度も繰り返すうちに、口が勝手に動くような感覚になっていきました。

これはスポーツや楽器と同じで、反復によって脳と身体が連動するようになるからだと思います。

一度うまく言えなくても気にせず、何度も、何度も。繰り返すことで、「この流れは体が覚えてる」という安心感が生まれ、自然とスムーズに話せるようになっていきました。

社会人でも学生でも、家でできる「簡単話し方トレーニング」

この練習は、特別な道具も時間も必要ありません。

やることはシンプルで、「自分が話す内容を、声に出して読む」――ただそれだけ。

たとえば、

- 面接や発表を控えた学生さんなら、自己紹介を声に出して練習

- 会議やプレゼンがある社会人なら、冒頭の挨拶文や要点を口に出して練習

静かな部屋で、一人で、安心して声を出す。これだけで「人前で話すのが怖い」という気持ちが、少しずつほぐれていきます。

毎日5分でもいいので、「一人リハーサル」を生活に取り入れてみてください。

きっと話すことに対して、以前とは違う自信が持てるようになります。

人前で話すのは、センスじゃなく“技術”です

人前で話すのが得意な人を見ると、「あの人は生まれつき話が上手なんだ」と思ってしまいがちです。

でも、私自身の経験から言えるのは、話すことは才能やセンスではなく、“技術”であるということです。

私がそうだったように、元々苦手でも、練習を重ねれば必ず変わっていきます。大切なのは、「話すのも練習次第でうまくなる」と信じて、一歩を踏み出すことです。

話す力も、スポーツや楽器と同じで練習で上達する

スポーツがうまくなりたければ何度も体を動かしますし、楽器が弾けるようになりたければ繰り返し音を出して練習しますよね。

話す力もまったく同じです。

台本を書いて、声に出して、何度も練習する。うまく言えなかったところを直して、もう一度話してみる。

この積み重ねを続けているうちに、少しずつ話すことが「自分の言葉」になっていきます。

練習すれば、誰でも“話せる人”になれる。これが、私が伝えたい一番のメッセージです。

成功体験を積み重ねれば、自然と自信がついてくる

小さな成功でも、「うまく話せた」という経験は、確実に自信になります。

最初はたった1分の自己紹介でも構いません。

「あれ?今日は緊張しすぎずに話せたな」「聞いてくれた人が笑ってくれた」――そんな些細なことでも、自分の中では大きな一歩です。

成功体験を積み重ねていくことで、「またやってみよう」と思えるようになり、少しずつ人前に立つことが怖くなくなっていきます。

「失敗してもいい練習環境」を作るのが上達のコツ

大勢の前でいきなり話そうとすると、緊張して当然です。

だからこそ、最初は“失敗してもいい場”での練習がとても大切です。

例えば、

- 家で一人で話す

- 鏡の前で表情を見ながら話す

- 信頼できる友人に聞いてもらう

といった環境を用意して、安心してチャレンジできる場所を持つことが、上達への近道になります。

「うまく話せない自分」を責めるのではなく、「練習中なんだ」と受け止めて、楽な気持ちで続けていきましょう。

その積み重ねが、きっとあなたの話す力を育ててくれます。

まとめ

「話すのが苦手」――それは、誰にでもある自然な感情です。

でも、話す力は生まれつきの才能ではなく、練習で身につく技術です。

台本を作って声に出す。何度も繰り返す。

それだけで、少しずつ自信がつき、言葉が自然に出てくるようになります。

あなたの声は、ちゃんと届く力を持っています。

まずは一人の前で話す練習から。

小さな一歩が、大きな変化につながります。

コメント