【この記事でわかること】

- 瞑想とはどんなものか?その意味と効果

- 初心者でもできる瞑想のやり方

- 不安を感じるときにおすすめの瞑想法

- 瞑想を習慣にするためのコツと注意点

「不安で眠れない」「心がザワザワして落ち着かない」

そんな気持ちが続くと、体も心もどんどん疲弊してしまいます。

最近では、不安やストレスをやわらげる方法として“瞑想”が注目を集めています。

本記事では、瞑想とは何か?という基本から、初心者でも簡単にできるやり方、不安でたまらないときにおすすめの実践法までわかりやすく解説します。

初心者でもできる瞑想のやり方【3ステップ】

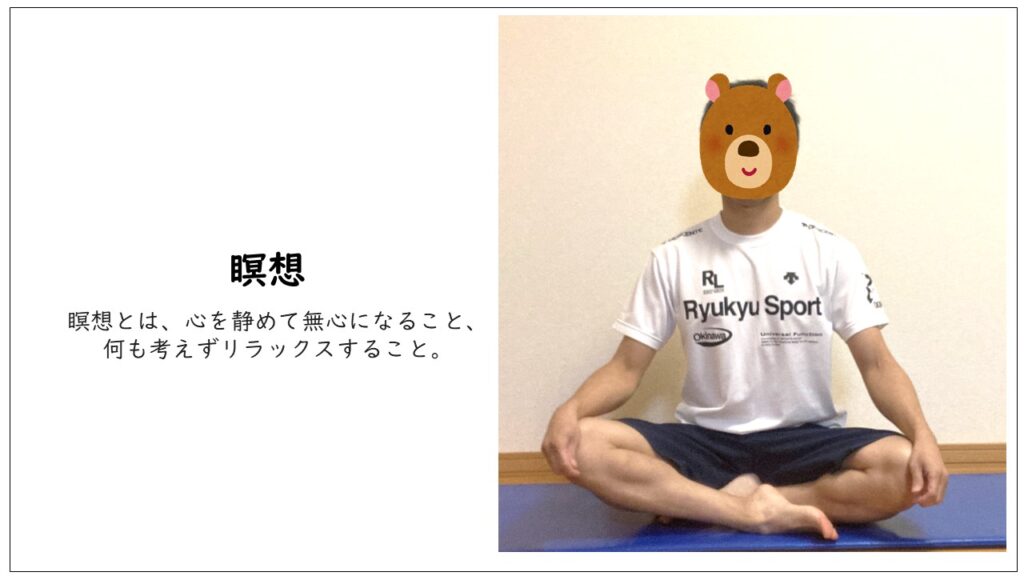

STEP1:静かな場所に座り、背筋を伸ばす

まずは静かな空間を確保しましょう。

スマートフォンの通知をオフにし、できるだけ静寂に近い状態を作ります。椅子や床に楽な姿勢で座り、背筋をスッと伸ばしましょう。

肩やあごに力が入っていないか意識し、できるだけリラックス。手は膝の上か太ももの上に自然に置き、目は軽く閉じると集中しやすくなります。

STEP2:呼吸に意識を向ける

呼吸はコントロールしなくてもOK。

まずは「今、自分がどんな呼吸をしているか」を感じてみましょう。

鼻から吸って、鼻または口から吐く…その一連の流れに意識を集中します。空気が体の中を通っていることや、胸やお腹が動いている感覚を丁寧に観察するのがポイントです。

STEP3:雑念に気づいたら、やさしく呼吸に戻す

人間の脳は常に何かを考えるものです。瞑想中に「今日の予定」「不安なこと」などが浮かんでも、それは自然なこと。

気づいたら「呼吸に戻ろう」とやさしく意識を戻す。それだけで十分です。批判せず、ただ気づいて戻す、その繰り返しが瞑想の本質です。

最初は1日3分からでOK。時間よりも「毎日続けること」が効果を生むコツです。

不安が強いときにおすすめの瞑想スタイル

呼吸瞑想

最も基本的な瞑想法で、心が落ち着かないときに即効性があります。

静かに座って、ゆっくりと鼻から息を吸い、口から吐く。この呼吸のリズムに意識を集中します。

呼吸に意識を向けるだけで、副交感神経が優位になり、体全体がリラックスモードに入ります。外出先や仕事の合間にも取り入れやすいのが魅力です。

呼吸をしやすくするため「呼吸筋ストレッチ」を瞑想の前に行うのもおすすめです。

ボディスキャン瞑想

横になった状態、または楽な姿勢で、足先から頭まで順番に体の部位に注意を向けていく瞑想法です。

各部位の「感覚」に気づき、緊張やこわばりがある場所を、呼吸とともにゆるめていきます。

自分の身体と丁寧に向き合うことで、不安や焦燥感を落ち着かせる効果があります。寝る前の習慣にもおすすめです。

書く瞑想(ジャーナリング)

思考がまとまらずモヤモヤするときに効果的です。ノートやスマホのメモに「今感じていること」「不安の理由」「今日あったこと」などを自由に書き出すだけ。

書くことで、頭の中を整理しやすくなり、感情に客観的に向き合えるようになります。特に感情が高ぶって眠れない夜などに取り入れると気持ちが軽くなります。

ジャーナリングは寝る前に行うと、脳内の整理が進み、睡眠の質が上がると言われています。

睡眠不足が続いている方には軽い筋トレがおすすめです。

瞑想を習慣にするコツと注意点

1日決まった時間を確保する

「やろうと思ったときにやる」よりも、朝起きた直後や夜寝る前など、毎日決まった時間に行うことで習慣化しやすくなります。

時間を固定することで「考えずにやる」ことができ、継続のハードルが下がります。

最初は1〜3分から始めてOK。スマホのアラーム機能を使って時間を固定するのもおすすめです。

効果を求めすぎない

「集中できない」「効果を感じない」と焦らず、うまくできなくてもOKと受け入れることが大切です。

瞑想は“がんばる”ものではなく、“感じる”もの。日々の積み重ねが、少しずつ心に変化をもたらします。

瞑想の効果は、始めてすぐではなく「数週間〜数ヶ月の継続」で表れやすいとされています。

音やガイドを使ってみる

最初は無音だと落ち着かないという方も多いため、瞑想用の音声ガイドやアプリ、ヒーリングミュージックを活用するのもおすすめです。

環境音やBGMがあることで、意識が集中しやすくなり、「何をすればいいかわからない」という不安も軽減されます。

無料で使える瞑想アプリには、

- Insight Timer

- Meditopia

- Calm

などがあり、初心者向けのガイドも豊富です。

リラックスを深めたい方には「ストレッチ」や「ヨガ」もおすすめです。

「不安でたまらない」状態とは?心と体の関係

不安はなぜ起こるのか?

不安は脳の「扁桃体」という部位が過剰に反応することで生じます。過去の経験や未来への心配が原因で、交感神経が優位になり、呼吸が浅くなったり、心拍数が上がったりします。

心だけでなく、体にもストレス反応が現れるのが特徴です。

放っておくと心にも体にも負担が

不安を放置すると、

- 集中力の低下

- 疲労感

- 消化不良

- 睡眠障害

などさまざまな不調を招きます。

これは「心」と「体」がつながっている証拠です。

長時間の不安状態が続くと、自律神経が乱れ、免疫力の低下にもつながります。

便秘にお悩みの方は下記の記事をご覧ください。即効で便秘を解消します!

瞑想とは?不安をやわらげる“意識の休息法”

瞑想の定義とメカニズム

瞑想とは、「今、この瞬間」に意識を向け、思考や感情から一度離れる行為です。

難しく感じるかもしれませんが、本質は“自分の内側に意識を向ける静かな時間”を持つこと。

脳の活動が静まり、副交感神経が優位になることで、心が落ち着き、不安がやわらぎます。

瞑想とマインドフルネスの違い

瞑想は広い意味で使われ、宗教的な背景を持つこともあります。一方で、マインドフルネス瞑想は、宗教色を排除し「気づき」や「観察」に重きを置いた現代的な瞑想法です。

ハーバード大学の研究では、8週間の瞑想で不安を感じる脳部位(扁桃体)の活動が減少したという報告があります。

マインドフルネスについて詳しくは、下記の記事をご覧ください。

まとめ|不安でたまらないときこそ「呼吸」に戻る

瞑想とは、特別な人だけのものではなく、誰でもできる“心のケア習慣”です。

呼吸を意識するだけで、自律神経が整い、不安がやわらぎます。

「不安でたまらない」と感じるときこそ、自分を責めるのではなく、優しく整えてあげる時間を取りましょう。

まずは3分。呼吸に意識を向ける時間を、今日から始めてみませんか?

コメント